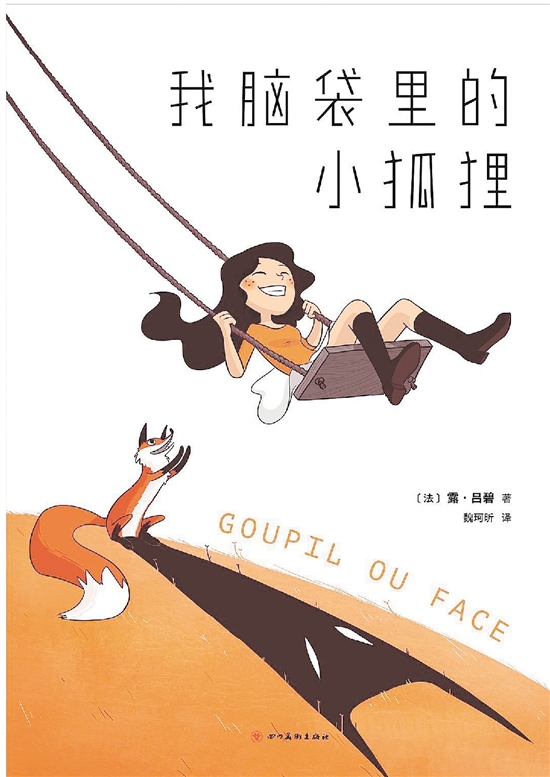

《我脑袋里的小狐狸》

他们不是情绪化

只是生病了

|

|

《我脑袋里的小狐狸》

他们不是情绪化

只是生病了

在心理健康认知尚不充分的社会环境中,面对抑郁症、双相情感障碍、躁郁症等精神疾病,人们或不以为然地漠视,或如临大敌般陷入恐慌,或简单归因于“性格软弱”而加以指责。这些源于“不了解”的偏见,让患者在承受疾病本身痛苦的同时,还需要被迫接受公众的“有色”眼光。而法国插画家、漫画家露·吕碧的科普漫画《我脑袋里的小狐狸》,是让患者接受自身缺陷,打破公众认知壁垒的一缕光。

该书根据露·吕碧自身双相情感障碍经历创作。她极具创造性地将这种疾病带来的极端情绪波动,拟化为一只拥有两种形态的内心之狐:时而是精力充沛的橙色狐狸,带着主人公攀上愉悦与活力的高峰;时而又化身咧着獠牙的黑色狐狸,将主人公拽入消极与绝望的深渊。这种精准而充满想象力的视觉隐喻,不仅让难以名状的心理体验变得清晰可感,更构筑起一座理解的桥梁,让读者直观共情患者在情绪两极间挣扎的真实痛苦。

许多人习惯于将双相情感障碍简单归结为情绪化或性格缺陷,却忽视了其作为复杂疾病的医学本质。本书用温柔趣味的叙事,完成了枯燥的科普与沉重的倾诉,传递着“这是一种需要专业干预和治疗的疾病”的关键认知。通过降低理解门槛,使读者在轻松的阅读中获得知识,进而对患者群体报以更多的理解与宽容。

对患者而言,这本漫画则是一份温暖的“自救”指南:认识和接纳“小狐狸”的存在,是迈向治疗的第一步。通过直面这种情绪的波动,患者可以更清楚地判断自身状态,及时寻求专业帮助,而不是陷入不断自我否定的漩涡。值得一提的是,书中并未将治愈寄托在患者单方面的努力上。主人公的恋人与朋友始终提供着支持与陪伴,用稳定而温柔的存在,让患者在低谷中仍能感受到温暖与安全感。同时,本书也向读者传达,心理疾病的康复不仅需要个人的努力,还需要一个愿意接纳且耐心的社会环境。

《我脑袋里的小狐狸》用画笔撕掉了标签,用故事消融了偏见。就像书中最后所述“现在,我知道了我是什么……我可以选择我要成为什么”。认清自己,并接纳自己,不论心中住着“狐狸”还是“白狼”,人生依然可以继续精彩。

融媒记者 王玙铮

浙B2-20100419-2

浙B2-20100419-2