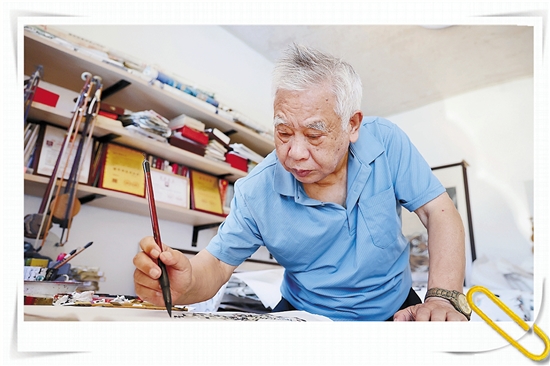

陈泽金 一生痴迷画中游

|

讲述人:陈泽金 退休教师 国画爱好者

一生痴迷画中游

从10岁开始照着书画画,今年79岁的陈泽金已经坚持作画近70年。从教书育人的老师到专注创作的国画爱好者,笔墨丹青始终是他生命中最重要的部分。如今,他专攻画老虎,用笔墨延续对艺术的不懈追求。

为赏画排队八小时

我是舟山镇新楼村人,从小就对美术感兴趣,那时条件有限,只能靠自己摸索,看着书上的画一点一点临摹。从金华师范学校毕业后,我在新楼乡中心小学教语文和音乐。教书时虽然没有大把的自由时间,但只要一有空,我就会拿起画笔钻研国画。

我学画全靠自学,没拜过师,大多是通过看书和报纸学习的。家里的《美术报》《美术作品集》堆得像小山,这些都是我的“老师”。这些书画和报纸给了我很大的启发,让我学会很多画画的技巧。

为了能画好画,哪里有画展,我就往哪里跑,几十年来跑了不少地方,最难忘的是去上海看《清明上河图》。那时,我在学校教书,听说这幅画在上海博物馆展出,立马动了心。

记得那是一个周六晚上,我揣着简单的行李上了火车,坐了五个多小时才到上海。下了火车我没歇脚,直接往博物馆赶,心里想着早点排队,肯定能早点看到《清明上河图》,也不会耽误下周一给孩子们上课。

可到了博物馆,我傻了眼,队伍已经绕着展馆排了好几圈。一问才知道,有些人前一天晚上就来排队了。没办法,我只能跟着队伍慢慢挪,在外面足足排了四个小时才进馆。原以为进了馆就能看到画了,没想到馆里还是人山人海,又排了四个小时,终于站在了《清明上河图》前。

为了赶上最后一趟回永康的火车,我满打满算只看了不到一个小时的画,就得往火车站赶。虽然来回坐了十多个小时火车,排队等了八个小时,但我一点都不觉得亏。那画卷里的人物、车马、桥梁,一笔一画都透着功夫,看完我心里亮堂多了,比吃了顿大餐还满足。

琴棋书画皆是老来伴

退休后,我才算真正把时间交给画画,它成了我的“主业”。我潜心研究张大千、徐悲鸿等大师的用笔用墨,同时也努力形成自己的风格。一开始,我什么都画,山水、花鸟、人物都尝试。后来迷上了画老虎,因为它是百兽之王,那份霸气和威武特别吸引人,我便决定一心画虎。

画画的时候,我特别较真。每次动笔前,都会先把毛笔理顺,墨也要调到浓淡适中。下笔前,得对着宣纸比划半天。纸张大小、老虎的姿态、构图的疏密,都要在心里盘算清楚。胸有成竹了,我才敢落墨。

画完后,我会请画友来家里点评,希望学到更多技巧。他们说“好”,我心里就美滋滋的,像喝了蜜;他们指出不足,我也虚心记下来。不满意的画,我会反复画,有时一幅画得画好几天,垃圾篓里装满了废稿。这些年来,虽没成为“大家”,但我在绘画中收获了很多快乐。

我的晚年生活很丰富,平时除了画画,还喜欢书法、下棋、拉二胡,说白了就是痴迷“琴棋书画”这四个字。前几天,我刚买了一本歌曲选集,准备有空时和朋友们一起拉拉唱唱,把里头的曲子练得更好一些。

有人说我“晚年忙碌”,但我觉得,人生需动静结合。画画需心静,二胡需心动;教书是动的,退休是相对安静的。这一切,都是生活的笔墨。

记者旁白:

在陈泽金老人家中,最引人注目的是满屋的画作和堆积如山的艺术书籍。虽然自称“非大师”,但他对艺术的热爱与执着却让人动容。更难得的是,在他身上,能看到老一辈人特有的“拙劲”——不趋时、不取巧,只用最“笨”的功夫死磕到底。他始终保持着谦逊好学的心态,乐于请教、善于反思。从青丝到白发,近70年的自学之路,他用自己的经历诠释了什么是终身学习。这种对艺术的纯粹热爱,让他的晚年生活绽放出别样的光彩。

口述/陈泽金 整理/融媒记者 王佳涵

陈泽金

浙B2-20100419-2

浙B2-20100419-2