警惕大数据

“杀熟”

|

警惕大数据

“杀熟”

□黄田

丽州漫谈

不久前,“同一航班在3部手机上显示3种价格”的事件登上热搜,引发社会关注。这一事件再次将大数据“杀熟”问题推到公众视野的焦点位置。

大数据“杀熟”并非个例,在生活中屡见不鲜。比如,有消费者反映,同一款乳液套装,自己作为开通会员4年的老用户,购买价格比普通用户贵260元。还有消费者在预订酒店时发现,会员等级越高,价格反而越贵,老用户似乎成了被“宰割”的对象。这些现象表明,大数据“杀熟”已经渗透到我们的消费生活中,给消费者带来了诸多困扰。

从本质上讲,大数据“杀熟”是一种“价格歧视”行为,商家利用所掌握的消费者的消费偏好等数据,对不同消费者制定不同价格,以实现自身利益的最大化。这种行为严重侵犯了消费者的知情权、选择权和公平交易权。

大数据“杀熟”大行其道,主要有以下原因。其一,商家的逐利本性是根本驱动力,通过对老用户、高消费能力用户等收取更高价格,可以获取更多利润。其二,信息不对称使得消费者处于弱势地位,商家掌握着大量的消费者数据,而消费者对商家的定价策略和算法却一无所知。其三,监管难度较大,大数据“杀熟”具有隐蔽性和复杂性,难以被及时发现和查处。

为了避免成为大数据“杀熟”的受害者,消费者要增强防范意识。在消费时,要保持警惕,不要轻易被商家的所谓“个性化推荐”所迷惑,要多比较不同平台、不同时间的价格,发现价格异常时要及时维权。同时,监管部门应加强对商家的监管力度,加大对大数据“杀熟”行为的打击力度,建立健全相关法律法规,明确大数据“杀熟”的定义和界定标准,让商家不敢轻易越雷池一步。

总之,大数据“杀熟”问题严重损害了消费者的合法权益,破坏了市场的公平竞争环境。我们必须高度警惕这一现象,消费者要增强自我保护意识,监管部门要加强监管执法,共同营造一个公平、透明、诚信的消费环境,让大数据技术更好地服务于社会。只有这样,我们才能在享受数字经济带来的便利的同时,避免被其“反噬”,真正实现消费者与商家的共赢。

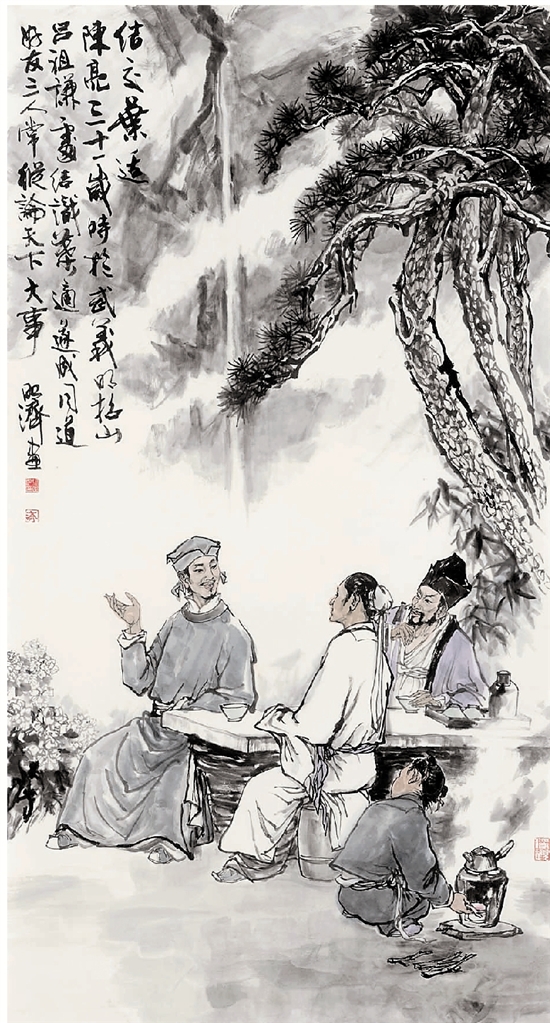

结交叶适 张昭济 作

浙B2-20100419-2

浙B2-20100419-2