|

|

|

|

布腰裙:母亲的小心机

60多年前,在一个宜嫁娶的黄道吉日里,年仅18岁的徐华兰身着新衣,跨步走到一把竹椅前坐下,伴随着一道轻微的“嘎吱”声,两个来自永康的年轻壮汉担起了竹椅。美丽的新娘就这样坐着“人力轿”,一路晃晃悠悠地从武义县嫁到了永康。从此,在永康落地生根,生活了大半辈子。

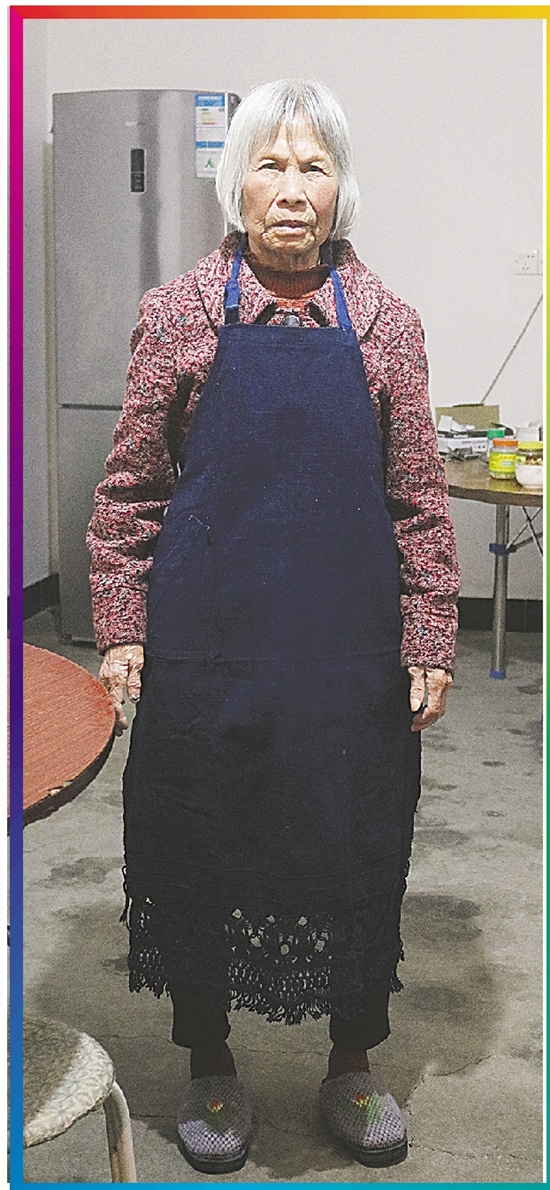

“电视剧里都是骗人的。在我们那个年代,普通人家结婚,新娘子哪会有什么八抬大轿可以坐,能坐上‘人力轿’就已经算是很不错了!”今年已经85岁的徐华兰双眼轻眯,一本正经地做起了小科普。已是耄耋之年的她,头发已经花白,脸上也布满了岁月所留下的风霜,但她的精神头却还是很不错,在说起年轻时候的事时,言谈之间,满是怀念。

那个年代的女孩子所接受的教育,就是要做一个“大门不出二门不迈”的窈窕淑女。所以,徐华兰与其丈夫是属于“父母之命,媒妁之言”的盲婚哑嫁,在婚前他们俩甚至从未见过面。当时,徐华兰经由中间人说媒,才会远嫁到永康。也许在现在人看来,那会儿只有18岁的徐华兰还是一个孩子。可在过去,18岁的“孩子”,已经有能力承担起她的未来。正如徐华兰叹息的那样,“18岁,已经老大不小啦。”

当年,徐华兰刚远嫁到永康时,也曾有过不安与惶恐。那时,能给她勇气与安慰的,只有被迎亲队伍一起抬到永康的丰厚嫁妆。那些嫁妆大部分都是由徐华兰的母亲和外婆为她准备的,有祖传的,也有后来置办的。其中,最贵重的莫过于几块田地,那可是所有农民的“命根子”。田地,来源于徐华兰的外婆。据说,徐华兰的外婆家也是颇有身家的“地主老财”。只是,在日本侵华战争期间,被日本人掠夺了不少家产,不然徐华兰的嫁妆还能更丰厚。

在徐华兰仍是孩提之时,她的母亲就已经过世了,但也为自己的独生女儿备下了不少嫁妆。虽然,比不上田地珍贵,却也是极其实用的生活必需品——麻线与土布。“粗的线,可以用来纳鞋底。这种细的线,可以用来缝衣服……”摸着眼前的这些线,徐华兰感慨万千。虽然材质都是麻,但在经过好几道工序之后,颜色由深褐变为了浅白,继而由粗变细,最细的线大约头发丝儿粗细,只有0.5毫米。虽然,随着时代的不断进步,这些线已经被压在箱底多年,但是对于它们的材质、用途,徐华兰依然能娓娓道来,就仿佛许久不见的它们,从未在她的记忆中离开。

在那个时代,生活中需要缝缝补补的事,都是属于女人的“本分”。若是媳妇的手中没有材料,就只能向婆婆借,难免会被婆婆嫌弃。从“多年媳妇熬成婆”这句话中,就能看出旧时的婆媳关系有多难相处。作为母亲,又哪里舍得自己的宝贝女儿被别人甩脸色看呢?

一条特意请人赶制的、颜色湛蓝的布腰裙,也是徐华兰嫁妆中的一部分。它的奇特之处在于裙摆,上面不光有漂亮的纹路,还坠有流苏,做工精致细腻得简直不像是手工品。徐华兰的母亲,之所以备下这样的嫁妆,想必是因为,爱美是女孩子的天性,她猜准了徐华兰会喜欢这份礼物,希望自己的女儿在做家务时,能因为看见自己喜欢的东西而有一份好心情。这是一个属于母亲的“小心机”,也是她在力所能及之内,能对女儿传达的最大的关切。

那数捆线,那两块布,那一条布腰裙,都体现了那个年代女人的心灵手巧,都饱含着一个母亲对自己女儿最深切的爱,那是一句无声的祝福:愿你远离世间一切苦难,永远平安、幸福。这是一份永远不会随时光褪色的母爱,它安然地陪伴着徐华兰走过了漫长时光。

上世纪四五十年代的新人,多是因媒妁之言、父母之意而成婚,并没有感情基础。

所以,诸如煤油灯、木箱、梳子、针线、布匹等经久实用的嫁妆,对新娘子来说尤为重要。它决定了她未来能在婆家有多少底气、占据多少“话语权”。

□记者 卢晨冰