|

|

|

|

|

小人书:

快乐启蒙

小人书等同于如今的“漫画”,由简单线条勾勒出的黑白画面,充当着孩子们的启蒙老师,成为了几代人的阅读记忆。在那个既没有游戏机,也没有丰富多彩的电视节目的年代,连环画几乎是大人对孩子考高分的唯一奖励。

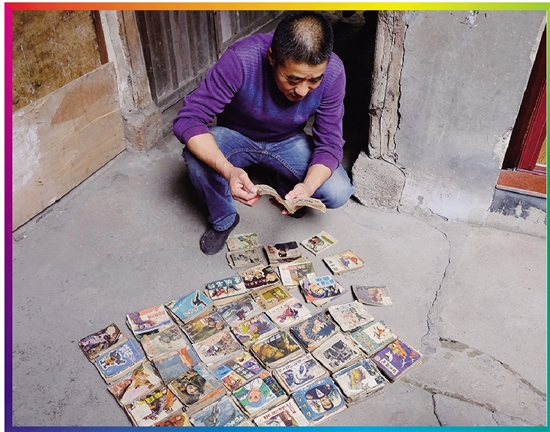

昏暗的阁楼里,一摞摞略微泛黄的小人书挤在泡沫箱子里,附着厚厚的灰尘,毫不起眼,但应文鼎的眼神却在那一刻熠熠发光:“原来是放在这儿啊,我还以为丢了呢。”其实,这些失联了20多年的“少年知己”是被父亲好好地藏起来了。

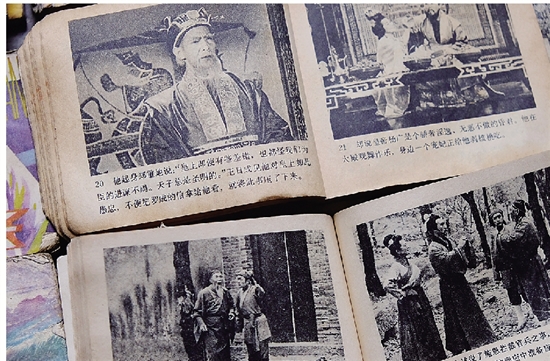

随手抽出一本,掸了掸,只见斑驳的书页上仍清晰地落着歪歪扭扭的四个大字:应文鼎买。翻开来,当再熟悉不过的黑白线条映入眼帘,这个50岁的中年男人仿佛坐上了时光机,思绪被带回到10岁那年。

上世纪70年代,物质尚且处于匮乏的状态,更别提精神生活了。虽说家用电视机已不少见,可电视剧翻来覆去也就两三部,早已看得厌烦。露天电影就更难得了,一年只有一两次机会。所以,小人书这种特殊的读物,自然就成了孩子们当时唯一的“精神食粮”。

可惜,别以为拥有几本小人书是件简单的事情。那时候的小人书与现在的漫画不大相同,是64开版的,多是由绘画工作者编绘的单笔画,一律是黑白的,每本售价约为8分或1角。那个年代,大部分人家里无收入来源,日常生活开支都拮据得很,哪还肯拿出闲钱来买小人书呢?因此,孩子们手中若拥有几毛钱,是相当值得在同伴之间炫耀的。因为这点“小钱”可换来几本自己心仪已久的小人书。

应文鼎就是其中之一,甚至称得上是“大款”级别的。“在学校,有小人书可看的同学格外招人羡慕,而且有书在手,就有了和别人交换的资本。”道起曾经,应文鼎脸上溢满了仿若当年的自豪感。

应文鼎家经营着清渭街村最早的一家馄饨铺子,即便只是小本生意,可在那会儿,身为商户的孩子,裤兜里基本上是“响当当”的。说来稀奇,在小人书面前,零食、玩具竟也黯然失色,一旦攒足了钱,应文鼎就赶忙跑去供销社购买。“供销社在村子的上街,走过去也有不远的脚程,但我压根儿不觉得累。”

小男孩踮着脚尖趴在玻璃柜台前,看琳琅满目的小人书静静地躺在里面,按捺不住心中的喜悦,叫来售货员阿姨把看中的一一摆上台面,小心翼翼地翻看。手里的钱只够买两本,挑选的过程,着实痛苦,却也正是因为来之不易,才令他倍感珍惜。付完钱,将几本小书装进兜里,竟有几分自豪感。归途中,还要不时摸摸衣兜,生怕宝贝丢失。晚上睡觉,也得将书压在枕头下,醒来后率先检查一番,深怕折坏。

每回新书刚到手,左邻右舍的小伙伴们,便都不约而同地蜂拥前来。宝书是神圣的,大家伙儿找个墙角一蹲,众星捧月般,盯着一本巴掌大的书,其间只剩起伏的呼吸声伴随着沙沙的翻书声。应文鼎买的都是武侠主题和战争题材的小人书,男孩们个个兴致勃勃。

“小人书必须一口气看完,不然满脑子里想的都是故事情景:廉颇究竟有没有去负荆请罪?小兵张嘎能不能骗过日本兵?少林寺又遭遇了哪些事……”于是,应文鼎犹如打游击一般,白天上课躲着老师看,晚上则钻进被子里,瞒着父母看。

母亲开明,从不反对,却也难免念叨他,竟把所有压岁钱都用来买小人书了。天长日久,积少成多,到上初中时,应文鼎居然拥有了满满三个木箱的小人书,大概有2000多本。

后来,《铁道游击队》《地道战》《烈火金刚》等越来越多的小人书都有了电视剧、电影版本,但都不如看书时的那份喜悦来得真实、热烈。或许对于应文鼎而言,由那一本本图文并茂的小人书所带来的无穷乐趣,是难以言喻的。在这个小小的世界里,他知道了四大名著,知道了岳飞、杨家将、文天祥、董存瑞……小小少年在刚读懂文字的年纪邂逅了小人书,是沙漠偶遇绿洲,是久旱恰逢甘霖,更是久违终识知己。正如他自己所言:“小时候新买到一本小人书,就跟现在领了驾照,于是期待拥有一部爱车的心情不差分毫。”

□记者 马忆玲