“民工卖甲鱼”套路再现

穿工装、挂活鳖,千元叫卖背后藏着这些猫腻

|

|

“民工卖甲鱼”套路再现

穿工装、挂活鳖,千元叫卖背后藏着这些猫腻

记者帮办

便民服务邮箱:ykrm88@163.com

10月23日,多名市民向本报“记者帮办”栏目反映,在我市溪心路、巴黎商街等人流密集区域看到了“民工卖甲鱼”的现象。对此,有人感到新奇,有人感到疑惑,也有不少人怀疑其中可能暗藏骗局。

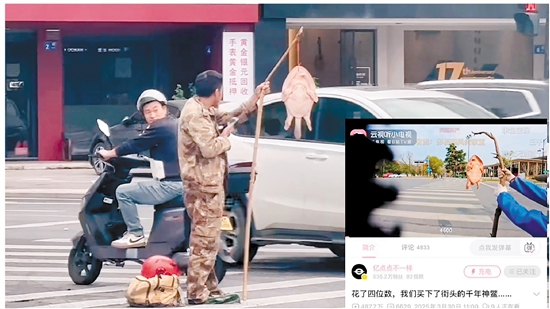

市民拍摄的“民工卖甲鱼”现象与网络视频对比

马路上“民工”售卖大甲鱼

为近距离了解情况,记者随即前往市民提供的点位,寻找神秘的“民工”。然而到达现场后,记者并没能成功遇到。

市民小俞向记者提供了最近在城区巴黎商街目击这一情况,并拍摄的现场视频。视频中,一名穿着劳保鞋和迷彩工装的男子站在路口中间,手拿一根长竹竿,竹竿上倒挂着一只个头庞大的活甲鱼。这名男子身旁的地上还放着一只其随身携带的包和一顶工地头盔。

小俞告诉记者,她先前就已经在网络平台上刷到不少和该情况一模一样的视频和帖子,网民们都在热议这种奇怪的行为。“他们都是一个人站在路边,等着别人来‘上钩’。你问他是做什么的,他会说自己是某工地的工人,抓到了一只野生甲鱼,想卖了换钱。”小俞说,“其实他们很可能不是民工,甲鱼也不是野生的,是养殖的,甲鱼的价格还高得离谱。”

同样也看到该情况的市民杨先生说:“这些人‘做戏’还没有以往那些骗子‘专业’。以前,我在外地看到售卖者浑身沾满泥土,旁边还有两个‘托’争相购买。”

记者通过多个网络平台进一步了解到,市民反映的“民工卖甲鱼”现象目前在全国各地都有出现,是以往就曾出现过的卖货套路。卖甲鱼者一般自称来自附近工地的民工,而甲鱼是在工地或附近水域抓到的野生甲鱼,仅此一只。还有的售卖者会用夸张的营销话术吸引消费者购买,开价为上千元一只。

多个网络平台上曾曝出,有不少老年人或迷信野生甲鱼功效的人花了大价钱购买,反而上当受骗;也有一些人认为这种售卖方式过于残忍,选择买下甲鱼放生。另外,这种行为在市中心交通要道区域也不雅观,会引起交通安全问题。不少市民担心这种行为可能是诈骗,希望有关部门能给出比较专业的回应。

对此,记者联系了多个部门。

本地野生甲鱼体型总体偏小

记者首先联系了市农业技术推广中心。该中心农技专家坦言,这种情况他们其实已经有所了解。“从我们专业的角度去考虑,首先是要辨别甲鱼是什么品种。国内甲鱼主要有珍珠鳖和中华鳖两个品种,个头较大的基本是珍珠鳖。珍珠鳖主要生长在东南亚、广东等地,它们的生长速度较快,个头也比较大。我们本地的甲鱼生长速度相对较慢,一年最多长七八两。尤其是在不投喂的情况下,野生甲鱼生长几年的重量基本只有0.5公斤多。如果他售卖的甲鱼个头非常大,基本可以肯定是养殖的。”农技专家补充道:“其次,甲鱼的市场价格比较透明。养殖甲鱼市场价一般为60元至100元一公斤。一只甲鱼若要花费上千元购买,其营养价值与价格并不匹配。另外,广大市民还需注意,如果售卖的是一些外来物种,比如巴西龟、小鳄龟等,是严格禁止放生的。擅自放生,会对当地的生态系统造成破坏。即便是可以放生的物种,也要按照规定放生,且放生在比较封闭并适合它生存的区域,如寺庙的放生堂。

随后,记者又联系了市公安局、市市场监督管理局、市综合行政执法局对该行为进行分析。

记者了解到,若售卖者表明甲鱼为野生,但消费者有证据且能确认其售卖的甲鱼为养殖甲鱼,那么售卖者的行为便是以次充好,可与辖区的市场监督管理所联系处理。

本栏目在此提醒广大市民,为保障自身消费权益和身体健康,请勿随意购买来路不明、不明码标价的商品,需要购买相关商品,请前往正规售卖点。此外,在我国,甲鱼属于“三有动物”,即有重要生态价值、科学价值和社会价值的陆生野生动物,受到国家法律的保护。根据《中华人民共和国野生动物保护法》规定,禁止非法猎捕、杀害、收购、运输和出售国家重点保护的野生动物。如确有需要,应购买合法养殖的甲鱼,切不可擅自购买野生甲鱼。

记者手记

“野生光环”别乱戴

理性消费更自在

迷彩工装、工地头盔、竹竿挂鳖,这些精心设计的“民工”符号,瞄准的正是部分人对“原生态”“野生”的盲目信任,以及对劳动者的天然善意。

从法律上来看,很难判断这类“灰色”售卖行为是否违法。售卖者自称“民工抓捕的野生甲鱼”,却从不出示任何相关证明,也不固定摆摊、不留下联系方式。一旦消费者发现甲鱼非野生而是养殖时,若想要维权,往往会因“无法证明对方明确承诺的野生属性”“找不到具体售卖人”而陷入困境。

即便监管部门介入,若没有当场固定话术、交易记录等证据,以次充好行为的认定也会变得困难。且售卖人工养殖甲鱼本身合法,但用“民工”人设售卖号称野生的甲鱼,并且抬高价格,本质上是对消费者的误导,也难以将这种行为直接归类为“诈骗”,从而给了售卖者可乘之机。

面对街头“特殊售卖”,市民应多一分常识判断,少一分冲动消费。这既可以保护自身权益,又是对规范市场秩序的助力。监管部门也要建立更灵活的联动机制,比如加强街头巡查时的证据固定意识,畅通消费者即时举报后的快速响应通道,让“擦边”套路无处可藏,才能真正守住市场秩序的边界。

融媒记者 邵思民

浙B2-20100419-2

浙B2-20100419-2