去西藏

|

去西藏

(上接9月27日5版)

第一次坐飞机

1974年初,沈柔坚来到上海中国画院,担任党总支书记。因为有过往渊源,能重新有机会一起工作,我非常高兴。只是,他在画院没待多久。几个月后,调去文化局当副局长。

其间,适逢上海革命委员会动员美术工作者支援西藏。

1975年9月,西藏自治区准备筹划一个大型美术展览,以雕塑为主,辅以绘画,颂扬人民当家作主的自信豪迈。沈柔坚主持会议,动员大家积极报名。

沈柔坚没想到我报名,他知道西藏条件艰苦,怕我受不了。他说:“振郎,你身体吃得消吗?” 他见我态度坚决,又说:“你家里小女儿太小,大女儿读小学,爱人也上班,怎么照顾得过来?”

他是为我着想,我说:“去西藏的机会不多。这些年写生,我去了很多地方,但西藏地貌壮观、景色奇丽,有内地难得一见的自然景色。我已经转型画山水,想去见识一下那里的奇幻风光。”

我是党员,又在美协工作过,而且此时已是有名气的画家,各方面都符合条件。沈柔坚不再说什么。不久,我便被定为援藏人选。

当然,我报名援藏,除了进行艺术创作,还有其他原因。比如,进藏可以坐飞机,我没坐过;听人说西藏海拔高,自然条件艰苦,生活条件落后,我想现在年轻,适应能力强,现在不去,以后可能没有机会。除此,还有好奇。我想亲眼看看这个同一块版图上的神秘地域,到底有怎样特殊的风土人情,布达拉宫是不是真和画片上一样雄伟……

这次援藏,上海派出五人小组。除了我,还有油雕院的魏景山、美术设计公司的张连、博物馆的裱画师傅戴永杰和戴家骅,两个裱画师傅都很年轻,说是西藏条件艰苦,不敢派年纪大的老师傅去。西藏可能没有裱画师傅,即使有,裱画工艺也一定不及上海。上海裱画工艺精湛,水平之高在全国名列前茅,他们既可以在那里为展览出力,也可以培养人才,甚至留在那里也未可知。戴家骅最小,才20岁。为了区分,我在心里将他们分别叫大戴和小戴。

进藏的组织工作细致周到,因为我是党员,又担任过美协机关党支部的组织委员,有党务经验,被委派为此行的党团代表。

3月6日,我与大戴、小戴三人乘火车从上海出发,魏景山和张连已经先一步坐船沿长江而上。我们约好在成都集合。成都是进藏的门户,每周有一班飞机从这里起飞。机型是伊尔18,前苏联伊柳辛设计局设计的四发涡轮螺桨短程客机。说是安全性极高,四个发动机,坏了两个还能照常飞行,应付西藏的恶劣气候绝没问题。这个说法,给初次坐飞机的我们吃了一颗定心丸。

五个人都是第一次坐飞机,紧张又好奇。20世纪70年代,能坐飞机,绝对是特殊待遇,不是人人都有机会的。

我们进藏,一番周折,飞机坐了两次。第一次起飞,遇到大气浪。大家返回成都继续等,其间不是大风就是落雪,12天后,才被允许再次登机。等待是世上最漫长无聊的事。我们打发时间,看了很多地方,包括大地主刘文彩的庄园。看庄园是为工作,为了进藏之后的泥塑创作。还有杜甫草堂、武侯祠、都江堰、二郎庙,大饱眼福。成都真是锦绣之地,从自然到人文都异彩纷呈。

再次出发那天,天蒙蒙亮,我们便赶到机场。还算顺利,天亮后,飞机就起飞了,很快飞进西藏的云彩,也许这里真的离天更近,空气透明洁净,天空湛蓝通透。两个小时后,我们安全平稳地降落西藏机场。一落地,我就急于看西藏风光。也许高原春来晚,机场在雪山脚下,一片荒凉,蓝的是天,白的是雪,剩下一片单调的枯草颜色。

5个人中只有我吸烟,跟沈柔坚、张云聘学会的,下了飞机,我就不停吸。小戴最年轻,身体最好,第一个出现高原反应,晕倒了。其他几个人也不同程度地出现不适,很快接二连三地倒下。也许个子小,血液到心脏回流快;也许我刚刚吸的几支烟,提升了适应性。总之我还好,一边和当地同志接洽,一边作为领队,照顾大家。

我们常年生活在上海,海拔4米左右。在成都平原候机适应,海拔也不过500米。一下子降落在拉萨3600多米的高海拔,几乎所有人难以适应,所以我的表现令自己都有些意外和惊喜。

从机场到市区也要两个小时,感觉真远,我的注意力都在窗外的景物上。车开了很久,见到的景物,与我心中的预想完全不同。路上尽是绵延不尽的大片草甸,第一次看到了真正的牦牛。

吸着氧气参加欢迎会

好不容易到了布达拉宫下的西藏革命展览馆,那里既是我们工作场所,又是住宿之处。

对方非常热情,已经准备好一长条桌吃的东西。本来初来乍到,大家对当地食品都有兴趣,奈何高原反应太折磨人。其他几位都没动手,只想躺下休息。只有我吃得津津有味。接待人员早就预见我们的情况,准备了氧气,给了药。几个人吸着氧气,参加完欢迎会,魏景山、小戴就被送进了拉萨人民医院,后来张连也住院了。我和大戴两个没住院,恰巧我们俩都是党员。

高原日长,抵达的当天下午4点,太阳还高高地悬挂在半空中。不料好景不长,前面还在沾沾自喜,这时也开始不适,头痛,流鼻血,走路打飘……我感觉不对,因为几个同伴的反应症状,已经有了经验,于是尽量减少活动,注意休息。3天后,我已完全适应,可以正常开展工作。其他几个人仍在恢复之中。

后来我知道,身体越好、个子越大,肌肉越强健,高原反应越激烈。人体真是个神奇的组织,高原反应让人难受,却是正常的应激反应。在上海,我们出发的时候,沈柔坚还在为我担心,他拍着小戴的肩膀,说:“你没问题,胡振郎不行!”沈柔坚的判断符合绝大多数没来过西藏人的认知。没想到,小戴第一个倒下,我第一个开始工作。

西藏解放后,包括早期的进藏驻藏人员,后期的援藏人员,陆续从内地到来,其中不乏书画爱好者。但在我之前,据说只来过油画家,没来过专业国画家。很多人听说上海画《兽医姑娘》的画家来了,都来见面。我那幅画,经《人民日报》等报刊发表,后来又绘成年画,据说在西藏许多人家里都有张贴,因此影响很大。当时,进藏的画家少之又少,我算较早的开拓者。

几天后,北京、沈阳援藏的艺术家陆续也到了,他们来自中央美术学院和鲁迅美术学院,都是雕塑系的。许多雕塑家此前还在五七干校参加劳动改造。对于他们来讲,能摆脱沉闷无聊的政治环境,到神奇的高原体察藏地风情,又能从事自己热爱的艺术工作,无异于旧貌换新颜。

援藏队伍,上海来得最早,沈阳来的人最多,有20来个。人多了,我们就成立了援藏临时党支部。

祖国幅员辽阔,西藏虽然同样采用北京时间,但拉萨地理经度上时区为东六区,和上海差了两个时区。每天太阳落山很迟,但天亮得也不晚,因为是高原,能最早见到日光。

来之前,就知道西藏艰苦,但现实的艰苦程度,仍然超出想象,哪怕在拉萨这样的自治区首府。贫瘠的高原,落后的生产方式,匮乏的生产力,除了青稞都不生产。援藏人员的所需物质,细碎到一克食盐,都要从内地运输进来。一个人进藏一年,需要同时支援不少于一卡车的物资。川藏线和青藏线被称为生命补给线,公路上跑的基本是军车,源源不断输送物资。

每天早晨,我们吃稀饭,偶尔外加一个馒头。这在藏区是优待了。接待人员说,我们是自治区的尊贵客人,所以要特殊照顾。藏民一年四季,从生到死,就是吃青稞和酥油茶。领主家也只是偶尔能吃上土豆。中午,我们吃一碗饭,加萝卜汤或者绿豆汤。日复一日,天天如此。不要说享受,连吃下去都勉强,吃到后来大家面有菜色,偶然聊起上海的美味佳肴,回沪之心有增无减。

其实自治区政府对我们非常照顾。为了增加营养,进藏人员每人每月发一斤白糖,这样早晨吃稀饭就可以拌进去。而且,特别从四川请来烧饭师傅。虽然巧妇难为无米之炊,却不影响我们对自治区接待工作的感激。

进藏快一个月后,大家的身体才恢复健康,其实是适应了。几位同伴出院后,有人提出要回上海。我一听就急了。刚来一个月,创作还没开始,就只有我给拉萨机场画了两幅山水画,怎么能打退堂鼓,我是领队,又是党团代表,不好交代。赶紧做他们工作,连安慰带教育,目的只有一个:“留下别走。”

不同的葬俗

因为供应的饭菜实在单调,有人提议去打鱼,而且藏民不吃鱼,也不会和他们有冲突。我也同意。

一开始打上来不少鱼。这种鱼其实不好吃。高山冷水鱼,鳞厚而坚硬,肉硬而粗糙,但总比没有强多了,因而有一阵吃得津津有味,补了营养,关键是抓鱼也有许多乐趣。

但抓鱼很快停止了。有一天,中央美院有个援藏干部,打上来一条“大鱼”,发现是一具尸体。后来了解到,藏民的葬俗和内地差异巨大。在西藏,有天葬,也有水葬。我们就是碰到了后一种。此时才把这件事和藏民不吃鱼联系起来。从此不提捕鱼,更不敢吃鱼。

很快,另一葬俗天葬,也和我们沾上边。此时,魏景山和张连已经回上海。剩下我和大戴、小戴。大戴当过兵,熟悉武器,会打枪。当时,西藏革命展览馆有两个馆长,都是汉人,进藏干部。一个来自四川,姓米,一个来自北方,姓薛,都是部队转业干部。藏区艰苦,没有什么娱乐,没事就聊天,他们对外面的世界感兴趣,上海又是大都市,特别希望我们讲大上海的故事。他们也讲自己的经历,彼此关系融洽。

当时,一些汉人干部为了防身,都配了枪。相互熟悉了,他们有时会把枪解下来,让我们看。一次,大戴向薛馆长借枪,说想去打兔子。

大戴借到枪,很高兴,想着要有兔肉吃,第二天天不亮就起床。他出门时,天光微启,只有一丝光明。草甸上兔子多,他拔枪在手。兔子跑,他就追,越追越远,怕赶不上,他就对准放了一枪。一声枪响,无数鹰鹫应声而起,鸣叫着四散飞走。

大戴这次闯了大祸。原来当天有天葬仪式,天葬师傅做好准备,已经将鹰鹫聚拢而来,被大戴的一声枪响,都惊走了。接下来的天葬无法进行,死者家属告了状。

自治区非常重视。藏人视死如生,认为灵魂生生世世,如果死者的往生被打扰,这是弥天大过。上面调查,找到馆里来,大戴吓坏了,反复解释。后来,大戴没事,馆长被批评。我是领队,也负有管理责任。后来派了会说藏话的翻译去解释,真诚道歉,事件才平息。

事后,我们半开玩笑地说,打鱼,碰上水葬的;打兔子,惊扰天葬仪式。还是吃萝卜吧。西藏的萝卜大,抱在手里像个婴儿般肥壮。但是空心的多,不好吃。我们援藏期间,就这一种蔬菜。

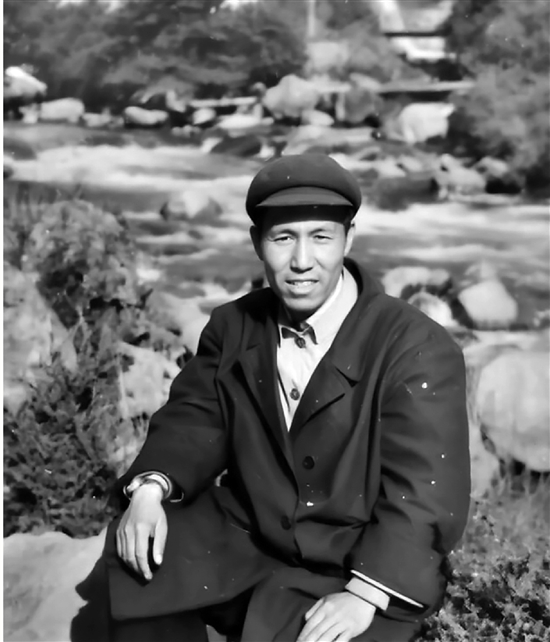

1974年4月,胡振郎在西藏林芝河畔。

画途追梦——《胡振郎口述历史》连载(17)

胡振郎 口述 邢建榕 魏松岩 撰稿

浙B2-20100419-2

浙B2-20100419-2