了解这些“无糖”误区

避免落入健康圈套

|

|

|

了解这些“无糖”误区

避免落入健康圈套

一到夏季,减重的话题总会受到不少人的关注。标榜“无糖”的食品、饮料俨然成为他们管理体重、控制糖分摄入的优先选择。实际上,“无糖”宣传暗藏陷阱,消费者要学会查看配料表和营养成分表,别被“0糖”“健康”之类的宣传标签误导,落入那些隐藏的健康圈套。

“无糖”不等于“零糖” 看清配料是关键

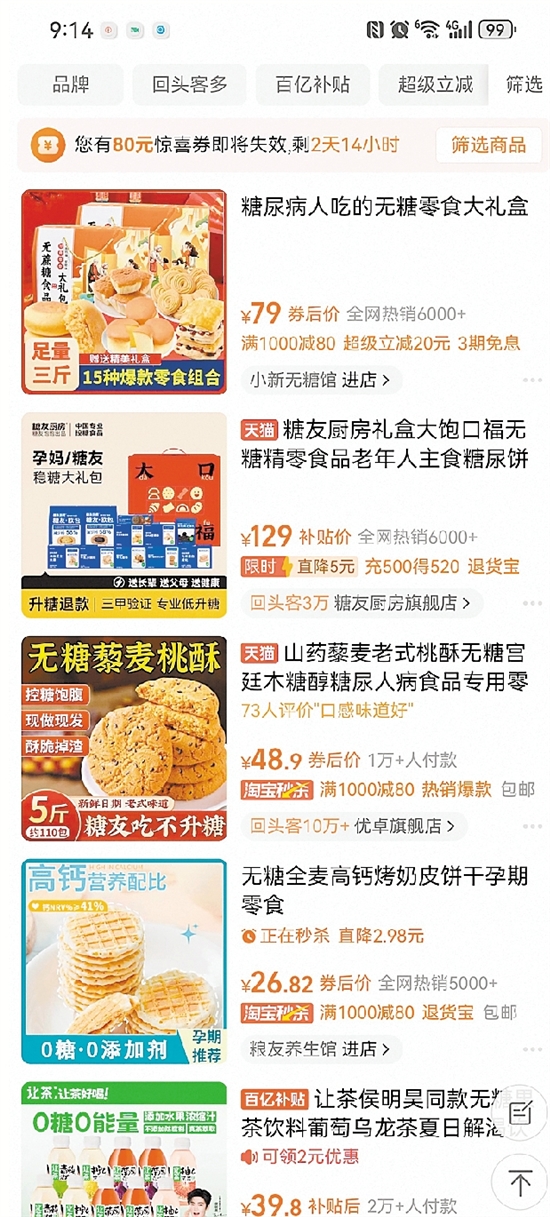

当前,无论是实体商超还是线上电商平台,标有“无糖”标签的食品都越来越多地出现在消费者的视野中,甚至有不少直接写了“糖尿病人专用”。其宣传的“健康”“无负担”理念,不仅深受减肥人群的青睐,也吸引了不少糖尿病患者的关注。

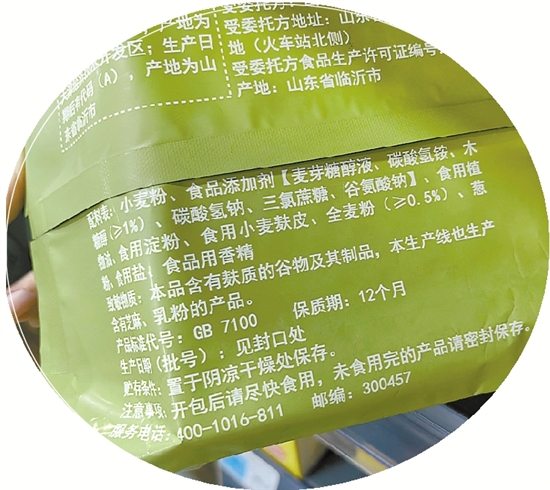

事实上,仔细看这类产品的配料表和营养成分表可以发现,市面上所谓的“无糖食品”通常指的是“未添加糖”或“糖含量极低”的食品,但它里面含有的碳水化合物可能会“背刺”你的健康。

“虽然配料里没有糖,但不代表没有碳水化合物。比如在无添加纯牛奶的营养成分表里也可以看到碳水化合物的含量,这就需要计入每日碳水总量,量大也会导致血糖升高。”市第一人民医院内分泌风湿免疫科副主任黄若妃介绍,要搞清楚食品中的“糖”,得先区分碳水化合物、糖类和甜味剂这些基础概念。

在公众普遍认知的狭义范畴内,“糖”特指碳水化合物中的一个特定分类,通常指具有甜味且易溶于水的单糖和双糖,例如白砂糖、蔗糖、葡萄糖、冰糖等。

此外,糖还以多种形式存在,例如葡萄糖浆、麦芽糖浆、麦芽糊精、糊精、海藻糖等,一旦它们出现在配料表中,并且排名靠前,消费者就要警惕避免陷入“糖”的陷阱。

而广义的“糖”指的是碳水化合物,这是人体最主要的能量来源。

由此可见,市场上销售的许多带着“无糖”标签的食品,并非真正意义上的“无糖食品”,尤其是饼干、麦片、部分全麦面包等主要由小麦、燕麦片等淀粉类原料制成的食品,核心成分仍是碳水化合物,在人体代谢过程中,这些碳水化合物最终会转化为葡萄糖,不仅产生热量,还会导致血糖上升。

“这就意味着想要控制体重、血糖的人不能因为食品标了‘无糖’就放松警惕,而是要从控制摄入剂量入手,寻找更健康的饮食方式。”黄若妃说。首先应关注总碳水化合物含量,它决定了食品的整体升糖潜力和热量水平;其次需留意糖含量,特别是单糖和双糖的具体数值;最后要仔细查看配料表,明确所用甜味剂的种类和位置,代糖成分的位置能反映其添加量,位置越靠后,添加量通常越少。

代糖不等于健康 过量摄入有隐患

代糖是一类能赋予食品甜味,但本身通常不是碳水化合物或热量极低的物质。随着“无糖”概念盛行,使用代糖的食品常以低卡、零负担为卖点,吸引了大批关注体重管理和健康生活的消费者,更是成为追求瘦身人群的“减肥圣品”。

但实际上,代糖虽不会直接刺激血糖水平升高,但过量摄入仍有健康隐忧。

据介绍,代糖主要分为天然来源和人工合成两大类。常见的天然代糖包括甜菊糖苷、罗汉果甜苷;糖醇类如赤藓糖醇、木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇;以及人工代糖如阿斯巴甜、安赛蜜钾、糖精、三氯蔗糖。

尽管这些代糖对血糖的影响相对较小,但这绝不意味着它们绝对安全——即便是天然甜味剂也不例外。要知道,许多天然存在的物质,一旦摄入剂量过高或处于特定条件下,仍可能对人体健康造成不利影响。比如甜菊糖苷,部分人摄入过量后会出现腹胀、恶心、腹泻等肠胃反应,建议每日摄入量不超过4mg/kg体重。

更值得警惕的是,代糖的潜在影响不仅限于肠胃。多项研究显示,某些人工甜味剂可能干扰大脑对甜味的正常感知机制,反而可能刺激食欲,增加对高糖、高热量食物的渴望,从而在无形中抵消其低热量的优势,甚至间接促进体重增加和肥胖的发生。

“所以,消费者在选择‘无糖食品’时,切勿轻信包装上醒目的‘无糖’‘零糖’等宣传语。”黄若妃说,建议养成仔细查看产品配料表和营养成分表的习惯,重点关注碳水化合物的含量,并据此计算该份食物中碳水化合物的实际占比,综合判断其是否真正适合自己的健康需求。

融媒记者 何悦

浙B2-20100419-2

浙B2-20100419-2