阿根叔

|

|

|

阿根叔

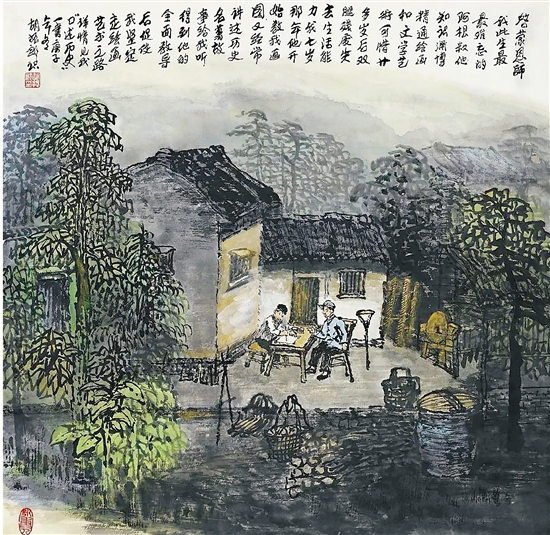

该画名为《启蒙恩师》。我此生永远难忘古山老家的阿根叔,他知识渊博,精通绘画和文学艺术,可惜20多岁后双腿残废,失去生活能力。我七岁那年,他开始教我画图,又经常讲述中国历史名著故事给我听,得到他对我全面教导,后促使我坚定走上绘画艺术之路。

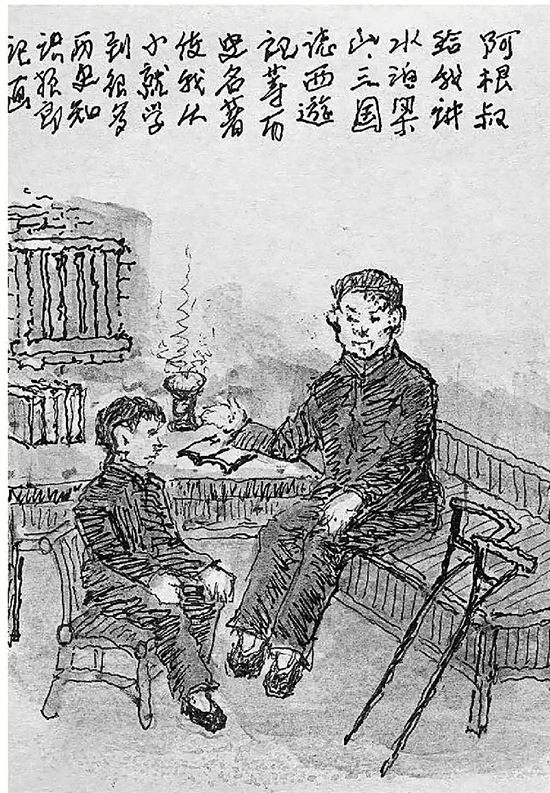

听阿根叔讲故事

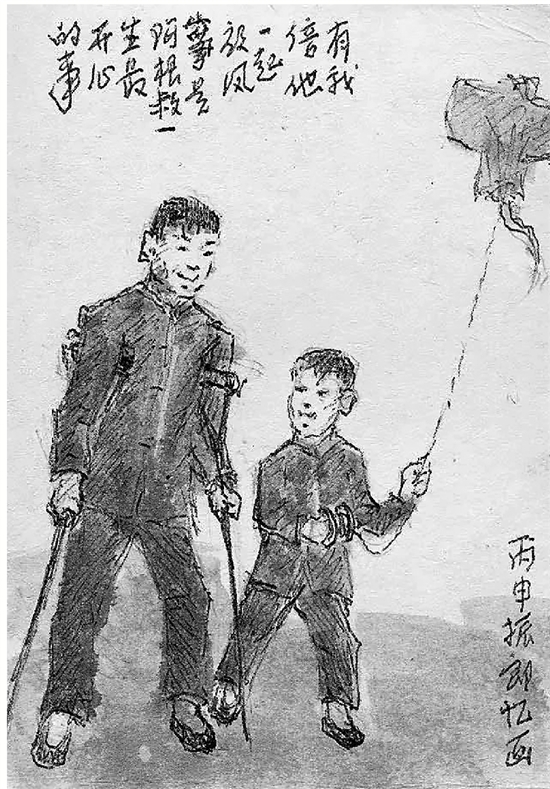

陪阿根叔放风筝

讲故事

在我幼年,影响我最大的是两个“苦人”。一个是养育我成长,给我生命关爱的养母;一个是将传统文化的精华和糟粕,一股脑塞进我幼年懵懂的心田,从而引领我走上艺术道路的阿根叔。

阿根叔比我年长将近二十岁,住在距我家五十米远的山坡下。父亲是晚清落末秀才,身无长物,过世后仅留下一些旧书,内容也属于旧文化,阿根叔却爱如珍宝。他的世界里,这些书是唯一的精神寄托和知识来源。阿根叔的母亲,据说早年受过刺激,精神便不正常,生活不能自理,无法照料家里几个孩子。家里兄妹四人,阿根叔排行老三,有一个哥哥,不务正业,嗜赌贪杯,姐姐和妹妹也都嫁了人,对这位兄弟几乎不问不顾。

阿根叔是否有正式的名字,我不清楚,也从没听别人提起。他是否生来病患,我也已经记不清。我懂事时,已经看见阿根叔行走必须依靠双拐,拖着一双脚艰难地挪动。

在所有人的眼里,甚至包括他家人,都视阿根叔为废物,与他们无关痛痒。现在看来,这是源于贫困和无知造成的畸形冷漠。

阿根叔家境贫寒,一日三餐在他这里都成了妄想。运气好的时候,一天能吃上一顿饭,很多时候,这一餐都无法保证。贫穷会消磨世间的很多温情,包括亲情。因为贫寒,人往往将更多关注放在自身,无暇去关爱其他。家人住在正房里,还算宽敞,阳光照得进窗户里,阿根叔孤苦伶仃地住在一侧的耳房里,这样一种安置,或者说遗弃,谁也没有人提出过异议,仿佛应该如此。

耳房冬冷夏热,狭小阴暗,四季不见阳光。凛冬,北风呼啸灌入;盛夏,暑气蒸腾。在浙中农村,这种耳房通常用来蓄养牲口,堆置农具或充当茅房。阿根叔的房间,除去几条铺板搭成的小床,几乎一无所有。因为窗子开得低小,朝向不好,屋内光线非常昏暗。我每次去看望他,进门后,都要停立片刻,让眼睛适应环境,才能看清他是否在家。

阿根叔非常聪明,疾病摧残了他的身体,但他的脑子异常灵光,手指也比常人灵巧,富有艺术细胞。“上帝关上一扇窗,必然打开另一扇窗”的话,在阿根叔的身上得到印证。他博览群书,遍读所有能触及的古书。我从他门前经过,他总是叫我:“振郎,过来,我讲故事给你听!”他太孤独了,连和人讲话都是一件求人的事。

此时,我已经从胡进郎改名胡振郎。按族谱,我这一辈是“振”字辈,下一辈是“德”字辈。我知道后,觉得“振郎”叫起来更神气、更明亮,上小学时就自己改了名字。阿根叔很支持,他说“振”字好,振动山河;“郎”就是男子汉。很多年后,林风眠先生也觉得我名字好,叫得响,戏称我“古月正郎”。

我自幼听阿根叔的故事,津津有味,潜移默化,成为童年时代的文化养料。他讲《水浒》《三国志》《西游记》,讲《聊斋》《封神演义》《儒林外史》……故事精彩,绘声绘色,听得我忘记了上学,忘记了吃饭。阿根叔讲述着那些故事,我总纳闷他的肚子里为什么有讲不完的故事呢?我开始上小学,接触文化之后,对他更加羡慕、崇拜,也更频繁地出入阿根叔的小屋。

阿根叔的故事,贯穿着传统文化的“仁义礼智孝悌”、主角身上那些江湖豪气、快意恩仇、仗剑天涯的传奇故事,总让少年的我热血沸腾,心生豪迈,无比向往。多年来,接触过我的人,总觉得我有些江湖个性。这种气质最初萌生的种子,就播撒在听阿根叔的故事期间。

做风筝

阿根叔不仅读书多、肚子里货色多,还是个“民间艺术家”。他会扎风筝、龙灯,会画画,这些手艺是他寂寞时打发时间的手段,也是他独自在家时无师自通学会的。不同于别人,这些手艺,对于他来说,还是一种生存的手段。有时,他就靠它们换些口粮过活。

春天,草长莺飞,我扶阿根叔沐浴在春光中。艳阳下,乍暖还寒,他做的风筝,在煦风中自由徜徉。此时,阿根叔的心似乎也随风筝变得自在起来,脸上露出难得的笑容,那是我看到的极少数的开心。

风筝飞得高,飞得稳,在湛蓝的天空中翱翔,而且色彩明丽,吸引村里的孩子们围着我们,结果是,他们也依样画葫芦做风筝。奇怪的是,他们做的风筝,却不如阿根叔的好。于是,他们请阿根叔代做,也不能白做。当时,乡下还保持着以物易物的风俗,对于阿根叔来说,换些粮食最为实在,可以短暂缓解阿根叔的饥荒。他因残疾,无法下田,没有劳动所得,一切生活所需皆靠家人和邻居施舍。这时候,乡人一半是救济他,一半是为了孩子开心,总有人请他做几个风筝之类的玩意,逢年过节,就写几副喜庆的春联。

做风筝,要抓紧时间,过了新鲜劲,小孩子或许没了兴趣。光靠阿根叔也不行,他出不了门。我每天都去他简陋的小破屋,在昏暗、呛人又熏眼的煤油灯下,我们两个人开工制作。他怎么说,我怎么做。

原料皆是就地取材,山坡屋旁的竹子,劈成篾,编框架,糊上纸,然后画些图案,龙、鸟、鱼都可以,关键是颜色鲜艳。这就难了,阿根叔穷,我也穷,没钱买颜料。但总有办法,姹紫嫣红的大自然里藏着五颜六色。春天,黄色的山枝花漫山遍野,迎风怒放,采来捣碎,便是藤黄;牵牛花和凤仙花的汁液绞出来,就有了胭脂色;蓝色来自池塘边的甸青草,西南少数民族制作蜡染,便是以其发酵后作着色剂,中国画使用的花青也由它提炼。

可是,并非所有色彩都能由植物提供。其他几种,阿根叔让我进山,溯溪而行,去溪谷中寻找石头。他说:“山坳里,有水的地方,必有一种红色的石头,你拿回来,磨成料,就是红颜料。”

我根据阿根叔指示,找到两种红色石头,正红和铁锈红;找到青色石头,磨成石青和石绿。这样的收获,让我欣喜和自豪,好奇心使我一次次进山寻石。于是,我们又有了咖啡、赭色……调色盘上的色彩一天比一天缤纷斑斓。

迄今,我都不知道,不良于行的阿根叔是怎么知道植物的色彩之谜,又是如何懂得深山中,遥远溪谷里石头的色彩缤纷?我从未问他,等我想问时,他已不在人世。也许,他也有田野间肆意奔跑的童年,也曾是阳光下浪漫的少年?一切只是我的推测。不管怎样,在少年时代的我看来,他真的好有学问。

因为买不起任何东西,一切所需皆出自双手。阿根叔教我制墨,把大铁锅的锅底灰刷下来,这种锅底灰极细腻,又乌黑发亮,为了增加黏性,需要混入一点糯米粉,再从桃树或松树上取胶,热水融化后混合黑灰,便是我们的墨汁。与古法制墨异曲同工,一样好用。

我和阿根叔,我们用自己制的墨给风筝、龙灯、灯笼作画。阿根叔弄造型,我帮着找材料打下手,也帮着糊纸作画。

阿根叔也会捏泥塑,他吩咐我去挖一种有黏性的泥土。这些泥土到他手里,马上活了起来。他常常捏塑桃园三结义,刘、关、张栩栩如生,又塑灶君、观音、土地公公和婆婆等。泥塑干透,阿根叔给他们开相、勾脸、上色,边画边给我讲解。那些耳熟能详的演义故事,那些自己钻研的艺术技巧,承载着他卑微的尊严。

他还画得一手好画,非常写实逼真。阿根叔观察能力极强,见过的人过目不忘,熟记于心,像脑海中装了一架照相机,一旦想起其人,便可以描绘得栩栩如生。有时候,我到他屋里时,他已画了不少村里人的像,男女老少都有,嘱咐我拿去给画中人或其家人过目。往往人家看了,都说“蛮好,真像!”一手接过画像,一手捞几勺玉米粉或拿几块玉米饼,让我带给阿根叔。其中,虽间杂几分乡亲的同情悲悯,也总是因为他画得好,画得像。带回的玉米粉加水烧成糊糊,是阿根叔终年不变的主食。至于蔬菜,在农村比较容易得到。田间地头,播下种子,经风露雨,便有得吃。我和养母讲一声,她总能允许我采摘一些带给阿根叔。

阿根叔算我的良师益友。不过,因为日常相互需要,他讲故事给我,教我绘画,我照顾他的生活,彼此亲密无间,淡化了“师”的成分,更突出了“友”的关系。

古山镇古山四村小学只有初小,读完三年级,要升高小。我便到镇上去了。镇上小学,汇集了几个村庄的同学少年。因有阿根叔的启蒙,我比其他同学肚子里的货色多些,也会讲故事,功课总排在前三名。校长起初认定我出身书香门第。后来,他来家访,待见到我养父母,看到我家徒四壁的况景,非常意外。他并不知道,我真正的启蒙老师是贫病交加的阿根叔。

阿根叔的腿疾得不到医治,日渐严重,开始由下肢向全身蔓延,侵蚀更多健康肢体。先是双腿不能移动,之后右手失去行动能力。此时,为了生存,他仍坚持作画,扎风筝和龙灯,只是改用左手。很快,左手也不受控,阿根叔就此完全丧失行为能力,终日瘫痪在床。

阿根叔的妹妹常常唤我去照顾他哥哥,但我在镇里读书,不能随叫随到。他好多时候吃不上一顿饭,喝不到一口水。一雨入秋,日渐寒冷的天气就像阿根叔面对的世态人情,他在冻饿中闭上了眼睛,告别了生来不幸的人生。

阿根叔过世的时候,我在镇小学上课。后来,他妹妹告诉我:“我哥哥死之前,一直叫你的名字。他很想你!”

画途追梦——《胡振郎口述历史》连载(3)

胡振郎 口述 邢建榕 魏松岩 撰稿

浙B2-20100419-2

浙B2-20100419-2