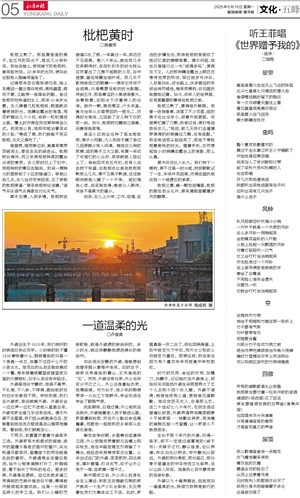

一道温柔的光

一道温柔的光

□卢俊英

外婆出生于1918年,我们相识的时候她已年近花甲。小时候的我不懂1918意味着什么,眼前看到的只是一个身高一米五、体重不过四十公斤的小老太太。她花白的头发在脑后窝成一个髻,常年穿着或藏蓝或普蓝或天蓝的大襟短衫,似乎从来没有年轻过。

外婆是恬淡宁静的,她语不高声,不扎堆、不八卦、不拜佛,跟刻板的农村妇女形象很不同。学校放假,我们去外婆家,老远就喊外婆。外婆总会一边应声一边忙不迭地从屋里出来。外婆宅家也是几乎没有空闲。偶尔外婆不在屋里,我们扭头就跑溪边去,定能看到她在洗衣服或是在山脚菜地摘菜。看到她,我们就能安心。

下雨天,我最喜欢看着外婆做手工活。外婆家有木板搭成的阁楼,挑开的屋檐下是老式推开的窗户,采光和通风都很好,屋檐挂下的雨帘就是此刻的窗帘。外婆通常坐在窗边做活,给外公短褂肩膀打补丁,针脚细密,看不到补丁布料的毛边。更多时候,外婆是在绩麻。经过此前多道工序得到的苎麻纤维洁白干硬,需得披开接续起来搓成线。这是一份细致且持久的手工活。我们从小睡的苎麻蚊帐,就是外婆绩的麻线织的。多少时光,就这样静静地绩进绵长的麻线中。

如此恬淡安静的外婆,谁能想到她曾赤脚从磨难中走来。旧时女子,娘家兄弟是她的靠山、丈夫是她的“天”。然而,外婆没有兄弟,外公也非安分守己之人。外公出身富裕农家,性情疏阔。作为长子,他少年时期便带领一众长工下地耕作,学会农活也学会了颐指气使。

抗战期间,日寇过境,外公被抓去当挑夫,外婆拖着老人孩子躲进山里,家里遭到抢劫,好在外公豁出命逃离魔掌,而跟他一起被抓的乡亲却从此杳无音信。

解放战争时期,乡里筹划组建保卫团,外公受指派带着银元去镇上购买枪支,走在半路受赌友引诱输了个精光,被投进牢房等待军法处置。从未出过远门的外婆,变卖家财,四处奔走,填补窟窿、打点关节,终于让外公免于一难,但家境一落千丈。

新中国成立后,外公决心投身社会主义建设,积极主动捐献仅剩的家产换来一个生产小队长职务,天天带着社员们为集体出工干活。此时,家里真是一穷二白了,却也因祸得福,土改中被定为下中农,而外太公和叔公则被定为富农。即便这样,我母亲也因为有个富农爷爷而被高中学校拒收。

时代的风雨、命运的坎坷,如霜刀、如鞭子,记记抽打在外婆身上,却始终无法阻挡外婆含辛茹苦养大了五个儿女和十四个孙儿辈。外婆不信佛,相信世间有公道,更相信天道酬勤。她没空怨天尤人,总是那么忙。在二十世纪七八十年代,农民生活还普遍比较苦,外婆养猪养鸡腌菜晒萝卜干抽索面……她勤俭持家,用消瘦的肩膀扛起一方屋檐,让一家老小不挨饿受冻。

生长于那个年代的外婆,识得一些字,却不一定读过诸葛亮的《诫子书》:夫君子之行,静以修身,俭以养德;非淡泊无以明志,非宁静无以致远。外婆的那份柔韧、那份坚忍、那份骨子里蕴含的中华传统文化修养,足以让后人仰视。她是我心目中最伟岸的母亲形象。

外婆以九十高寿离世,但她宛如一道温柔的光,持续为我照亮前行的路。

浙B2-20100419-2

浙B2-20100419-2