西泠印社社员孔品屏的艺术之路

以刀笔为介 循古韵而生新意

|

|

|

|

|

|

|

以刀笔为介 循古韵而生新意西泠印社社员孔品屏的艺术之路

日前,西泠印社在孤山社址举行2024年新社员入社颁证仪式,孔品屏等8名新社员正式成为该社成员。孔品屏是土生土长的永康人,目前供职于上海博物馆。她是近年来在印学研究和篆刻艺术两个领域都非常活跃的女性学者、篆刻家,各项成果颇丰。近日,记者采访了孔品屏,听她分享与篆刻艺术的不解之缘。

工作中的孔品屏

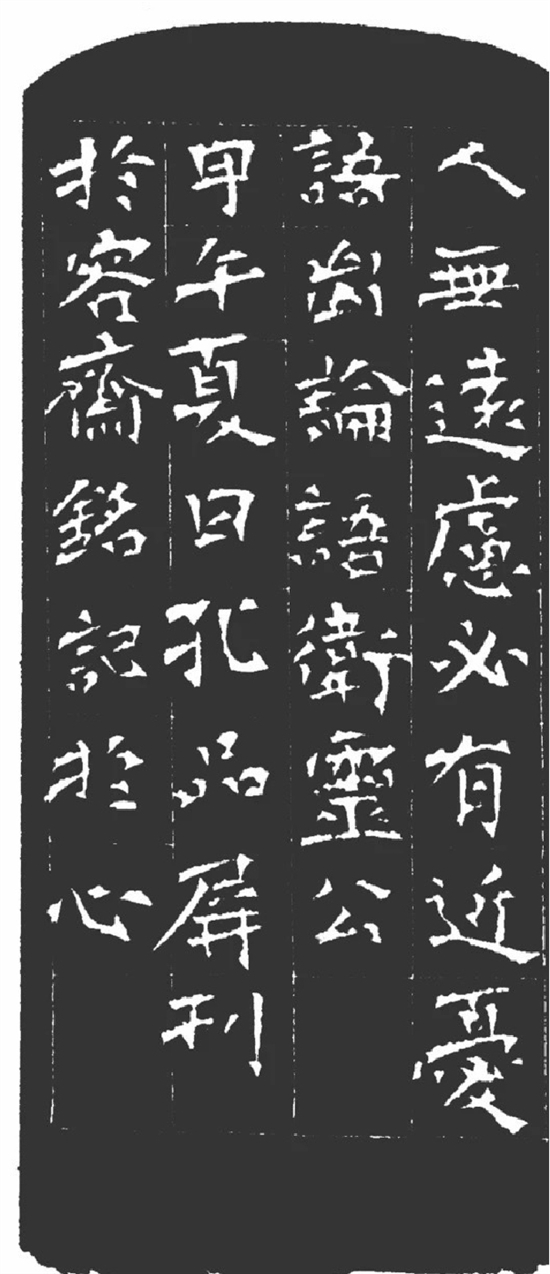

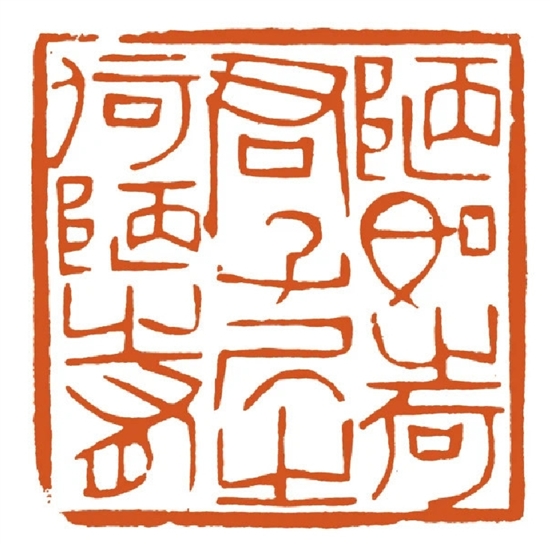

释文:无远虑有近忧

边款:“人无远虑,必有近忧。”语出《论语·卫灵公》。甲午夏日,孔品屏刊于容斋,铭记于心

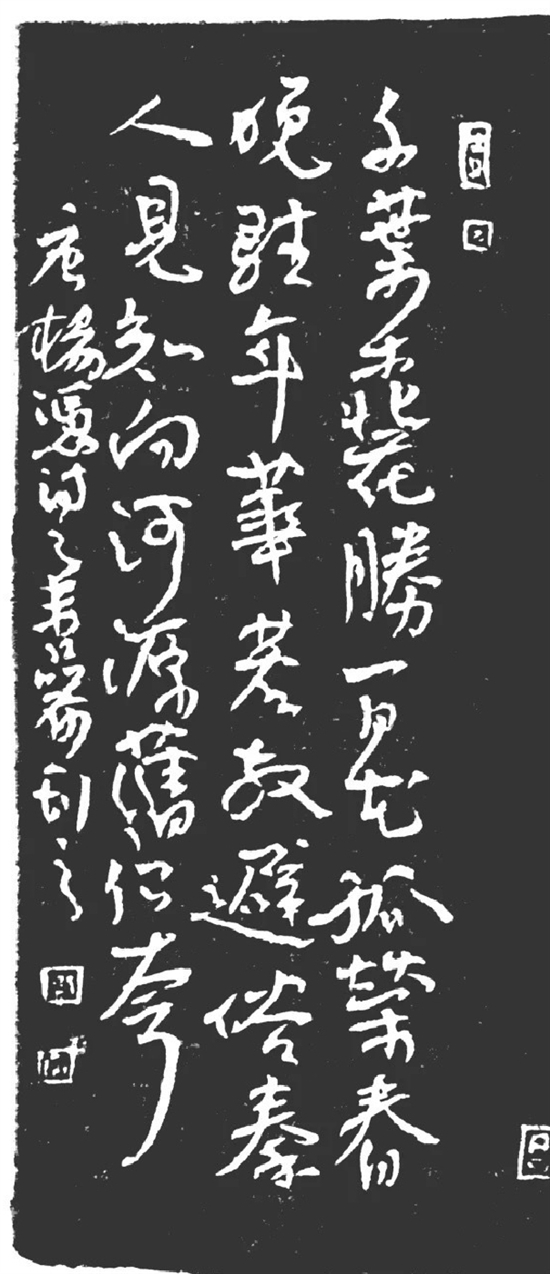

释文:孤荣春晚驻年华

边款:千叶桃花胜百花,孤荣春晚驻年华。若教避俗秦人见,知向河源旧侣夸。唐杨凭诗。乙未,品屏刊之

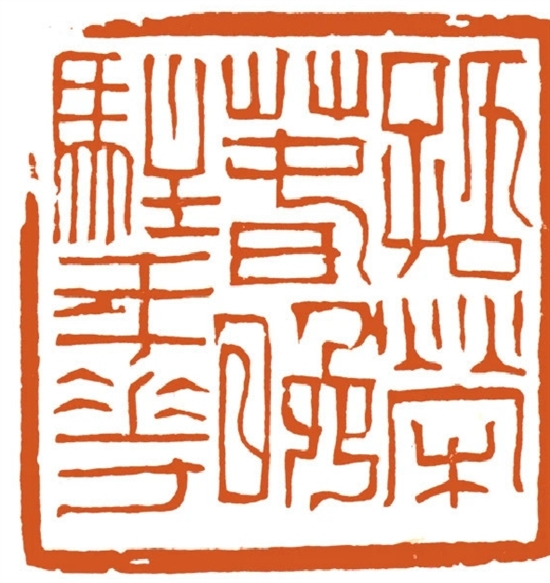

释文:乡村一品

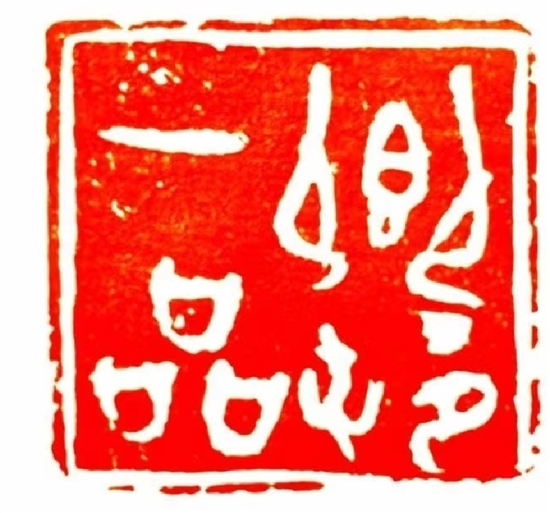

释文:陋 如之何 君子居之 何陋之有

以刀为笔 以石为纸

孔品屏与书法的缘分要追溯到20多年前。她在担任教师的几年间,一边任教,一边钻研书法技艺。2000年,孔品屏在永康教师毛笔、硬笔和书法论文比赛中均获得一等奖,令她高兴的同时也有些迷茫。怀揣着对更广阔艺术世界的憧憬,2002年起,她前往中国美术学院学习,正是在那里,她真正接触到了篆刻艺术,并由此开启了艺术之路。

在中国美术学院,孔品屏得到了张爱国、吕金柱等老师的悉心指导,篆刻技艺显著提升。2007年,孔品屏的篆刻作品获“百年西泠·中国印”国际海选华南赛区一等奖。这不仅带给她极大的鼓舞,也坚定了她在篆刻领域继续深造的决心。

从中国美术学院毕业后,孔品屏又考入华东师范大学攻读硕士学位。读研期间,她在上海博物馆参与印学资料的整理等辅助工作。这些看似普通的基础工作,为她打开了篆刻的另一扇大门。也是在这里,孔品屏结识了领她走进学术之路的孙慰祖先生。

孙慰祖是上海博物馆研究员、西泠印社副社长、中国美术学院博导。在和他共事中,孔品屏学到了许多专业知识和技艺,还受到了为学为艺为人的学理熏陶。“西泠印社是一个汇聚了众多艺术家和学者的大家庭,我会继续努力学习,不断进取。”她说。

“为了专注于印学研究,我放弃了很多业余爱好,甚至那段时间很少写字刻印。幸运的是,在众多前辈的支持与鼓励下,让我在印学领域不断成长。”孔品屏提到,无论是永康的徐小飞、叶成超、徐加方、黄伟星、王炳超等老师,还是杭州的吕金柱、汪永江等老师,都对她产生了深远的影响。

默耕方寸 以印讲史

如今,孔品屏在上海博物馆从事印章相关的研究、展览等工作。她还是上海博物馆八大通史常设陈列中玺印篆刻馆的策展人,致力于弘扬、展示中华优秀传统文化。该展览采用全新的陈列模式,开辟了中国玺印通史和篆刻通史研究的新视野,受到公众和学术界的广泛好评。上海博物馆作为展示中国传统文化的重要窗口,不仅拥有丰富馆藏,也是包括中国印学研究在内的学术高地,在学术和展陈方面都有着风向标的意义。

孔品屏负责的玺印篆刻馆不仅是呈现历史和艺术的窗口,也是连接公众与传统艺术的桥梁。该陈列以印史名品为基础,以学术为支撑,通过简洁高雅的展陈,各种原创视频、互动游戏等形式,将复杂的专业知识转化为易于理解的内容,使普通观众能够深入理解印章的文化背景及其历史政治意义,从而激发他们对这一古老艺术形式的兴趣与热爱。例如,将大众熟悉的“书同文”概念与官印文字相结合;以大量的封泥体现郡县制和古代职官序列;以民族官印来呈现多民族的融合等,使观众可以在欣赏艺术的同时,深刻感受到中国历史和文化的独特魅力。

在篆刻艺术界,女性艺术家相对较少,而学术和艺术齐头并进者更是凤毛麟角。这十多年来,孔品屏在印学研究领域逐渐有了一些积淀:出版有《江南印记》《冒氏印聚:上海博物馆藏冒广生家属捐赠印选》《中国古代封泥全集》(编委)《隋唐官印研究》(合著)等8部图书;发表印学研究文章30篇,为印学研究的丰实贡献了她的力量。她还活跃在国内外高校、文博界、西泠印社等各类国际印学研讨会上,在她看来,这也是一种人生印记。

汲古出新 孜孜不倦

方寸之间见天地,细微之处见乾坤。孔品屏以刀笔为介,循古韵而生新意,在传统篆刻作品的基础上融入个人风格。比如,在刻制白文印时,她会巧妙加入曲线元素,使得作品更加灵动。

“我并不急于形成某种特定的艺术风格。目前,我更愿意积累经验和知识,深入篆刻实践和印学研究。我相信随着时间的推移,自然而然地,我的作品就会呈现出自己的艺术风格。”孔品屏认为,艺术风格的形成是一个自然积累的过程,而非一蹴而就的结果。

在上海博物馆工作的独特优势,让孔品屏有更多机会接触到各类珍贵文物。她常常从青铜器、石刻、书法、绘画、铜镜等文物中汲取灵感,并结合自己的理解与创意,创造出既具古典韵味又富有现代艺术的篆刻作品。

从前年开始,中国艺术研究篆刻院持续推出“绽放青春不负韶华”提名优秀青年篆刻家的系列推送。孔品屏的作品受到了业内的认可,其专题阅读量至今仍在高位。

正如孙慰祖所评价的那样:“孔品屏的篆刻作品以较扎实的古典传统为根基,汲取秦印的憨拙之趣与六朝将军印的率意之气,又融入黄牧甫平中寓巧的理念,参互于一体,故所作古意己意相融,个性颇见,形式多变,不拘于平正而可味其复得平正之旨。”

苔花如米小,也学牡丹开。孔品屏内心深处热爱着这门学科和艺术。无论是作为上海博物馆研究馆员,还是西泠印社社员,她都致力于保存、研究、推广和宣传印学,用实际行动诠释着对艺术的执着与追求。“我愿终生服印役。”她说。

融媒记者 王佳涵

浙B2-20100419-2

浙B2-20100419-2