王麓泉家族家训家风故事

|

王麓泉家族家训家风故事

□张泽宏

第二十四篇

王麓泉,名崇(1496年—1571年),永康县城人。曾在会试中获“亚元”,明嘉靖八年(1529年)廷试赐进士第。曾于边关三败蒙古俺答,功高上捷,一岁三迁;以兵部左侍郎兼都察院右副都御史总督湖广川贵三省军务,平三省苗民之乱。72岁时加奉二级,进阶兵部尚书致仕。一生军功显赫,受钦赏十次;上封父、祖二代,下荫儿男三人。文墨超然,著述甚丰。

一、为官者训:必先体国,必急苍生

大明嘉靖八年(1529年),某日。永康县城双川公王科府中喜气盈门。这是他家大公子王崇高中进士的大喜日子,县前、衙后王姓宗亲,葛塘下等永康罗川诸王氏宗族耆老,相继过来给麓泉道贺。阖府上下,笼罩在浓郁的喜庆气氛中。唯独麓泉的母亲,看着由地方官府和众亲朋送来的“牌坊银”,却怎么也高兴不起来,还暗自垂泪。她拉过儿子的手说:“我儿,自今日起,你就算是卖给帝王家,再不能有你的自由身了。”麓泉拜倒在母亲面前,长跪不起:“儿定不负母亲的教诲,不敢稍懈王事。”

到了京城,王麓泉先被授予吏科给事中。品级虽不高,却是朝廷考核全国官员的一个重要职务。老父闻讯,马上给儿子写了一封信,信中写道: “你当这个官,一定要先忠心报国,体恤国家,一定要急天下苍生之所急;要是只为了自己的名、节而一味地谨小慎微,那也未免矫枉过正了。”王麓泉读完信,不由望南遥拜:“儿记下了。”在此后长达近30年的官宦生涯中,他父亲或写信,或当面教诲,让他好生做官,为民谋福祉。明嘉靖十二年(1533年),赴任广东雷、廉两州按察使司佥事,途经永康,父亲又告诫他:“你(为官),可以心存仁厚宽恕,但是在行为举止上不可不表露威严,你不威严,手下的人就会屡屡冒犯于你,敢犯事犯法的人就多。自古只有投水溺亡的,从来没听说自己跳进火里寻死的。”

父亲的这些训诲和信件,不仅是他为官的信条,还成了他考校手下官员的标准之一,且经常出现在他为同僚擢升、迁任、贺寿等官场交际撰写的“序”“传”“记”之中。他在为金华郡守陶山李公撰写的《去思集言序》里写道:“夫政曰惠,民必恻怛(恳切、恻隐),以先人穷,故廉,廉则不朘(盘剥)民也;故循,循则不伤民也。”就是因陶山李公为官十分清廉方正,所以王麓泉在《序》中还赞他“不常人廉,不常人自廉己也”“公衣粗食粝,未尝以一享悦其身,常人极所不能堪者,而公独堪之”,这何等的克己自律啊。

无独有偶,嘉靖年间(1522年—1566年),永康县令陈后溪任满,擢为云南建水太守。衙中的丞、尉、幕、胥等僚属,以及邑中头面人物带着童生秀才们赶到王麓泉家,纷纷说道:“我们见多了地方上的县令,虽然也有许多贤良能者,但是没一个能比得上陈县令。我们见多了地方上的老百姓,但也没见过一个地方的老百姓夺走他们的县令像夺走他们的慈母一样。这样的好官,我们永康怎么可以无声无息地就让他走了,而不留下一言半语,让后人来仰望、敬重他呢?还请麓泉公给陈县令写一点赠序什么的吧!”

原来,永康地方秩序较乱,县衙事务繁重,乡民蛮横嚣张,一年的讼事竟可达万余宗。陈后溪秉公处理讼务,夙兴夜寐,乃至通宵达旦。不少当事人看到陈县令办事勤廉公正,都愿意听从他的调解,有些经陈县令的劝告而息讼。经过一二年的努力,之前没有处理妥当的案件,或者原被告都不满意的错综复杂的旧案很快减少。到了第三年年底,也就剩二三宗案件了。可见陈县令的确是个不可多得的廉吏、循吏、干吏。王麓泉感叹良久,提笔濡墨,前后一共为他写了《赠永康令陈后溪荣迁州牧序》等三篇赠序,对陈后溪任职永康期间的德、能、勤、职等作了全面评价,给永康人留下一个好官的历史记录。

二、为子孙训:恤宗族,厚姻旧,正乡党

回头理一下罗川王氏与县城王氏的关系和来龙去脉。宋庆元元年(1195年),王枞(金华王姓始祖)四世孙王登从南京到永康任县令,任满后,就在“合德罗川美地望族而居”,为永康罗川王氏始迁之祖;而永康衙后王氏的先祖王垕(hou),与罗川王氏祖王登之父王堂是亲兄弟。王麓泉属于衙后王氏的这一支。今东城街道下店午村和葛塘下村杏花自然村之间,罗水桥西一个叫高坵的地方,就是古罗川遗址。下店午(高坵)的王氏,又分出葛塘下、上店(下王大处,今属花街镇)、王上店等;葛塘下又分出河南、葛塘山;再分王大路、杏花村等。元末,王垕子王策从金华迁来永康,在县城分衍出县前、衙后、大司三大支派,往城外分迁的有永青西卢、前王西卢等。

王麓泉的祖父王福,排行豫七,人称“豫七公”。他为人仁厚诚笃,曾捡到一位姓杨的人的80两黄金,他把黄金交到县衙,县令要判一半的黄金给他,他坚辞不受:“我若要这笔钱,早就把金子全都私藏起来了。”他还将好田地,好房子都先让给弟弟,有人就在他面前说他弟弟私下里已经侵匿了不少家财一类的坏话,豫七公怒而叱道:“我自己的同胞兄弟不相信,难道还来相信你的这些鬼话?”

好家风是会“传染”的。豫七公之弟王道,世称豫九公,也从大哥那里承续了好家风。王麓泉在为叔祖写的《明豫九府君行状》里写道:“(豫九)好賙穷,民质贷逾年不取其息,有贫不能偿,欲鬻妻卖子者,即折劵不问。曰:‘钱财易得,骨肉生离不可复续,此先人遗言也。’”豫九公急公好义,重情轻财,这一点与其兄倒也难分轩轾,家风使然。

到了王崇的父亲王科(别号双川)这一辈,又传出了新的佳话。豫七公要给儿子们分家,把几个儿子都叫在一起,说:“我给你们分田产宅院,要用抓阄的办法,省得后辈说我有偏心。”王麓泉的二叔,私底下早看中了几块好田,听说要抓阄,有点不高兴。双川公就对弟弟说: “你不要不高兴,我们还是按照父亲的旨意抓阄分产业吧!我会把你想要的让给你。”于是双川公在抓阄时暗地里做了手脚,让弟满意。

豫七公有户邻居,连续几年家中都出事,就请了个风水先生来看。那先生草草看了一下,就说这房子犯了阴脉,宜择基地再建。邻居听了,慌忙跟豫七公商量,想把房子连同边上的屋基一起便宜点卖给他,让他扩建庭院。豫七公推辞说:“你把房子‘就’(方言“凑”的意思)给我,我倒是得便利了,但是你没听说过吗?‘至贫莫卖屋’,你卖了屋,到哪里再安家?”末了,还帮邻居另外请了一个风水先生重新踏勘。这位风水先生拿着罗盘绕着房子转了几圈,对邻居说:“你这房子不必卖,只要把屋基的墙脚增高几尺,再竖屋就没事了。”豫七公有便宜不捡还不算,还借钱给这位邻居。房子造好后没几年,这户人家果真发家致富,添丁添口,一切都顺了。

正德初年(1506年),永康大旱,粮食欠收,粮价大涨。邑中存粮丰厚的大户纷纷囤积居奇,待价而沽。有八位粮商闻听王家屯粮充盈,就拿着百金巨款来找豫七公,说这笔钱算是定金押在这儿,不要再把粮食卖给别人,要是以后粮价再涨,就按涨价后的价格成交。过了一个月,粮价果然翻了一倍。提货时,八位商人硬着头皮咬着牙要按先前说的涨价后的价格结算。豫七公笑道:“你们还是按照一个月前的价格结款给我吧,既然我接受了你们的定金,那我就是在心里承诺了那天的粮价,我岂可见利忘义再提价?”

双川公类似的义举也有不少。无论是县城还是乡下,每年总有那么多穷困潦倒的人来找他借款救急。双川公不管对方有没有偿还能力,只要来借就一定给。有些人就讥讽他说:“你这是借款给人谋利,还是周济穷人?你不分青红皂白就借钱给他,这不是把钱白白扔水里了吗?”双川公不以为然,答道:“我相信他们答应我的话。我不扔钱到水沟里,那水沟不照样是死水吗?我扔了,兴许那水沟就活起来了。”王麓泉的母亲听了,竟也慨然支持夫君:“管他那么多干什么?真的还不起,就当是周济他们了。”每到年底,双川公总要毁去一半左右的借据。

三、为姻亲叔伯子侄训:“孝、和、严、俭、厚、敬”

明隆庆二年(1568年)六月,河南王家大院达官贵人、亲朋故旧云集,一起为“大储封”河南王氏始迁祖,彦德公王尧淳的继室赵氏安人祝70大寿。一时间,环佩叮当,朱履错杂,冠盖蔽日,歌舞盈堂,交杯碰碗之声不绝于耳。

彦德公是葛塘下临川公幼子,元室方氏天不假年,43岁就离世而去。赵氏比彦德公小二十岁,养育了方氏所出三子,己所出五子及养子二人共十人,还有七个女儿。彦德公过完80大寿的第二年就去世了。赵氏安人接过丈夫肩上的担子,培育子女成家立业,操持家业更不输于丈夫,资财田产“益自昌炽”,门庭家道如日中天,宾客姻娅日益贵盛。“健妇持门户,亦胜一丈夫。”这全是凭着赵氏安人特创的“孝、和、严、俭、厚、敬”的六字家训,王家才有此辉煌成就。她70岁了,还耳聪目明,筋力强健如伟丈夫。惟其如此,麓泉公在为她写的寿序中,才不吝赞美之词:“女中尧舜亦仅此而已,安人不丈夫也乎哉?”

龙田公是王麓泉的姻丈,他儿子是麓泉公侄子秉鋐的连襟。隆庆二年(1568年)冬,龙田公60大寿前,秉鋐来求麓泉公为其写寿序。麓泉公可不是对什么阿狗阿猫都有求必应的。他答道:“以言来贺寿,就像画家笔下的人物、景色,必须要画得像才行,不然的话,画作就不能拿出来见人,更不要说是要传给后世人当楷模的。我必须要了解一下这个人的生平所为,道德品质如何,这样我写的贺寿之言才能恰如其分。”经过一段时间潜心考察,他才知道秉鋐等人讲的关于龙田公的生平事迹并无半点夸张,并且还发现其中一些高尚的品行,竟也和麓泉公自己父、祖差不多。这才有了本章开篇前“家训”第2条之感慨。他接着写道:“夫人于财利,凿山跃海,蹈汤火冒白刃为之,而相务于必得,虽父子兄弟之亲,亲戚朋友之好,而锱铢必较,况于人乎?虽贤者不免,而况于夫人乎?……孔子曰‘君子喻于义’,故起家人乡人之称君子,公也不为滥,公得之未为惭也。”

王麓泉笔下这些家训家风故事,如春风化雨,对于当时的王姓大家族起到了潜移默化的教育作用,形成了睦族敦宗、急公好义、重义轻财的家风,并为王氏后人提炼、沉淀王氏家族文化打下坚实的基础。

原典

一、为官者训

1.嘉靖己丑某举进士,母见牌坊银,泣曰:“吾儿货与王家,不复能自有其身也。”

2.授谏议,父遗书曰:“必先体国,必急苍生,若专饬名节,亦不免矫耳。”及补广东佥宪,掌兵刑,过家。父戒之曰:“尔存仁恕,行不可不威严,不威严则犯者益众。人固有蹈水而毙,未闻有蹈火者。”

(王石周《王麓泉遗稿·敕封吏科给事中诰赠通议大夫兵部左侍郎双川府君传略》)

二、为子孙训

1.若教子孙,恤宗族,厚姻旧,正乡党,靡不远有古风,老可振末俗者。

2.“吾同胞弗信,而信汝为也?”

(王石周《王麓泉遗稿·赠侍郎豫七府君传略》)

3.“信若言也,某不为沟不瘠乎?”

(王石周《王麓泉遗稿·敕封吏科给事中诰赠通议大夫兵部左侍郎双川府君传略》)

三、为姻亲叔伯子侄训

1.孝,则其所以事舅姑者起于人;和,则其所以处妯娌者起于人;严,则其所以教子孙者起于人;俭,则其所以课生计者起于人;厚,则其所以驭姻娅者起于人;敬,是其所以治宾客待宗里者起于人。(王石周《王麓泉遗稿·奉赠大储封王母赵安人七十寿序》)

2.人之品人,与人之所以品于人者,审用情于义利之轻重,而利重则义轻,义重而利斯轻矣。

(摘自王石周《王麓泉遗稿·赠龙田公六秩寿序》)

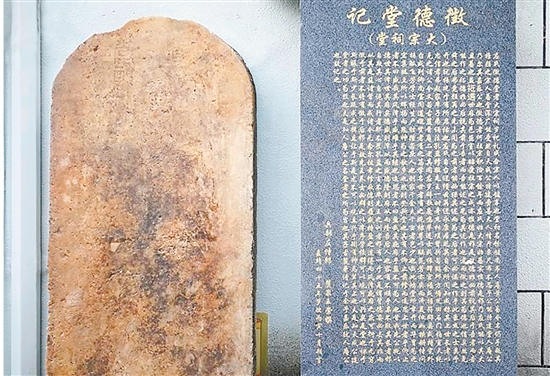

王崇为芝英应氏大祠堂作《徵德堂记》

浙B2-20100419-2

浙B2-20100419-2