高厚兴隆的洪洲俞氏

|

|

|

高厚兴隆的洪洲俞氏

□周天明

元至正八年(1348年),俞拱(1312年—1350年,字端朝)成为永康在元代为数不多的进士。俞拱本人的天赋和家族的影响,以及刘伯温赋诗《赠俞端朝廷试》给予的支持鼓励等,都对俞拱进士及第提供了巨大的帮助。

俞拱自幼聪敏,博览群书,为文立就,有“神童”之称。而众所周知,“神童”的出现大多是离不开深厚的家族文化背景的。

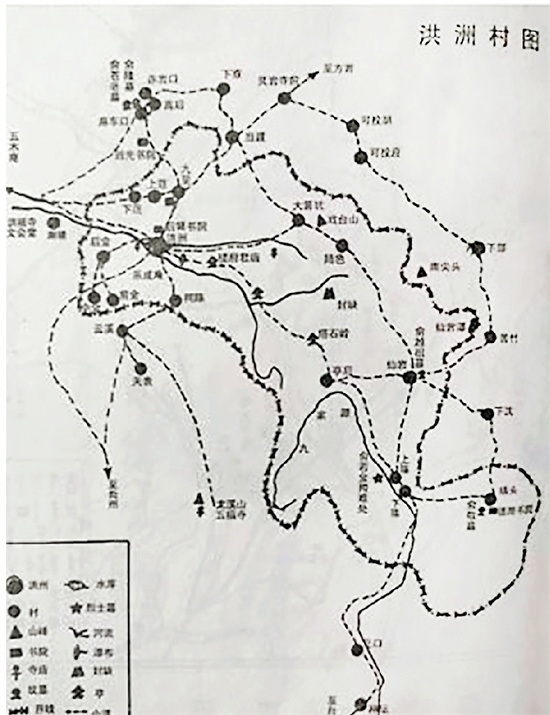

据《洪洲俞氏宗谱》,俞拱为洪洲(今俞溪头村)俞氏六世孙,其一世祖俞苍老就是通易义,工诗文,乐善好施,重视培育子弟的长者。俞苍老受状元祖父俞栗的影响,仿效孟母三迁,择芳邻而居,于南宋绍兴年间(1131年—1162年),从仙居九郎溪迁永康横山殿前,不久又从横山殿前迁合德乡高厚(即原高厚冯村前身),再迁到洪洲。生了三个儿子以高、厚、隆字取名,以期高厚兴隆,代代发达。天遂人愿,南宋淳熙二年(1175年),次子二世祖俞厚荣登詹骙榜进士。

俞厚中进士后,更激起俞氏家族的励学之风。俞氏族人在义塾的基础上进一步利用洪洲一带丹崖地貌,风光旖旎的天然条件,在羊石尖回光洞建立回光书院。俞厚延请陈亮、吕祖谦、应孟明等一同聚徒讲学。此后,四世祖俞良于南宋绍熙元年(1190年)在翠屏山麓之南建后塘书院,专注于培养族内弟子。随后有俞拱、俞仕宏、李晔(号草阁)、陈孚、何清臣、林彬祖、黄浩、唐以仁等人在这里潜心治学,俞拱在这里达成了中进士的梦想,先后拜翰林司辇,擢翰林院国史修撰。

洪洲俞氏把读书列为族规,他们家族的族规中说道:“人家兴替,视子孙才不才。子孙才,虽微必昌;子孙不才,虽满必损。教训不可不予也。”开学伊始,俞氏家长带子女上学,必须先拜至圣先师神位,再拜塾馆书橱,然后叩拜塾师。凡学生家中婚丧喜庆,必请塾师席居首位。学生违反塾规,或不按时完成作业,轻则受训斥或面壁站立,重则用戒尺击打掌心。俞氏大宗为激励子弟读书,规定凡族内子孙在大宗学校读书一律免收学费;俞氏族内学子每逢清明冬至参加祭祖的,均可分到“份子”一份,秀才两份,举人三份,进士四份。

到了明代,洪洲俞氏学风更盛。弘治十八年(1505年),俞敬(1463年—1545年,字沙泉)登顾鼎臣榜进士,先后任南京工部司主事、广东惠州府通判、福建延平府同知、贵州思州府知府、云南永昌府知府,成为一代名臣。俞敬从弟俞玘(1472年—1538年)在村西一里处筑金堂山书院,又赴婺组织文会,被推为浙东学会会长。正德十一年(1516年),俞玘中举人,先后任江西德兴县知县、广西宾州知州、云南大理廷尉、安宁盐井提举。除此之外,其他洪洲俞氏学子都有不俗表现。例如,俞申任广西南宁府儒学训导,俞良德任福建龙溪县知县,后升江西布政司检校。俞希声还师从王阳明,与儒堂卢可久,芝英应典、应廷育,独松程文德等讲学方岩寿山。

到了清代,俞有斐、俞玉韬、俞坦等人以石室山和回光洞为主要讲学场所,另有俞芝谷设席讲学,俞美材创办塘湖书院,胡崇赓执教俞氏宗祠,进一步推动了子弟教育。顺治十八年(1661年),俞有斐(1618年—1687年)登马世俊榜进士,先后执教太子书,任江西瑞金县知县,担纲康熙《永康县志》主编。康熙十一年(1672年),俞玉韬(1638年—1705年)中举人, 先后任武康县训导、安徽安庆府望江县知县。道光二十四年(1844年), 德清的俞樾(1820年—1906年)中举, 派人来洪洲俞氏大宗报喜。道光三十年(1850年),俞樾再登陆增祥榜进士,官翰林院编修,后改河南学正,主讲苏州紫阳书院、上海求是书院。其孙俞陛云,光绪二十四年(1898年)登进士。俞陛云子俞平伯,为著名的红学家、文学家、历史学家。

据统计,科举制时,洪洲俞氏有科贡类高级人才20多人,历代仕宦生员达180多人,这与家族长期重视崇文重教是分不开的。洪洲俞氏在历史上诞生了许多勤奋好学的优秀生员,如:宋代俞盘,从小就有超凡卓志,不与群儿嬉戏;元代俞拱,聪慧敏学,被人称为“神童”;处士俞仕宏,饱览群书,结交名流;明代俞敬、俞玘兄弟俩,徒步远行衢婺二州求学,传为佳话;清代俞有斐,在石室山力学不倦;俞玉韬,在回光洞苦读不休;俞峻,10岁能著文作诗;俞士煌,好读书一目数行;俞芝谷,借月光夜读考取庠生……不胜枚举。这些在科举中获得成功的俞氏子弟,大多在进入官场之后成了勤政廉政,深受百姓爱戴的好官员。

如俞敬中进士后,始终保持勤政爱民的情怀,干一行爱一行,虽然不断变换职位,任用上有起有落,有轻有重,但从无怨言。在俞敬担任南京工部司主事期间,吏部会同都察院考察,认为需要将俞敬外调降级任职。俞敬忍辱负重,到广东惠州当了个通判,原来吃香的差使换成了得罪人的差使,一般人难免有情绪,但俞敬还是兢兢业业,没有二话,不久升为州府同知、知府。俞敬仕宦生涯的最后一站在云南永昌府知府任上。在那里,他善于团结少数民族,保一方平安,使朝廷无后顾之忧,受到朝廷下诏表彰。俞敬告老还乡后,热心从事慈善,帮扶解困,调处纷争,课子教孙等活动,现民间仍传诵着“沙泉公巧遇金华老龙”“俞敬妙解青山口悬案”等传说。

俞玘于嘉靖元年(1522年)任江西饶州德兴县知县,廉洁奉公,政绩突出。德兴县户口少,而盐税多,岁派该县的盐钞人口税按照实际人口数要多征收10056口。俞玘做事实事求是,上疏请求免除多征收的赋税。俞玘还十分重视兴学,嘉靖十年(1531年)一次兴庠登榜三人,打破德兴教育历史纪录。嘉靖十四年(1535年),俞玘升任广西柳州府宾州知州。俞玘到任后,实行“以至诚抚之,以礼教化之”的团结少数民族政策,使宾州一度呈现政平民安、歌舞升平的局面。嘉靖十六年(1537年)调任云南大理廷尉。大理也是少数民族集中聚居地区,俞玘把治理宾州的经验进一步完善后应用于大理,促进了大理的民族大团结。

俞良德(1519年—1585年),字世卿,号云溪,是永昌知府俞敬之孙。俞良德自幼深受祖父俞敬影响,好读书,精文才通武略。明嘉靖二十八年(1549年)举乡例贡,隆庆六年(1572年)任福建龙溪县县令。他所任的龙溪县地处东南沿海,常年受自然灾害侵袭和海盗滋扰,百姓苦不堪言。可俞良德主政龙溪县三年,尽职廉明,唯贤是举,强兵励学,兴业抗灾,一面加强士军训练,威慑盗寇,一面积极组织抗灾,发展生产,为龙溪百姓做了大量好事,受到当地百姓衷心拥戴。万历三年(1575年),俞良德升任江西布政司检校后离开龙溪,可百姓仍念念不忘他的恩德。俞良德致仕归乡后,常登东溪山往南眺望,谓东溪山为真正的桃花源,自娱其中,并把东溪山改称为龙溪山,寄托自己对龙溪县百姓的牵挂之情,甚至死后也把自己埋葬在龙溪山上。这时的龙溪山被赋予了官民水乳交融的纪念意义,因此得到普罗大众的共鸣,龙溪山的称呼从此流传开来。

清顺治十八年(1661年),俞有斐(1618年—1687年)登马世俊榜进士,先执教太子书,康熙六年(1667年)调任江西瑞金县知县,任内施行廉政抚民政策,重视发展农业生产。瑞金地处赣江上游,洪灾频发,有斐深入调查研究,提出具体对策,发动农民兴修水利。当地盗贼四处扰民,有斐严惩不贷,保境安民,受到百姓拥戴。康熙九年(1670年)六月,清圣祖下诏,对俞有斐为官勤政清廉进行表彰封诰。俞有斐致仕后热衷于地方文献的收集纂写,在主编《永康县志》期间,常约文人墨客到绝尘山上吟诵钓乐,登高抒怀。他还曾作诗歌颂永康美景:“绝巘岧峣万仞间,森森古木映霞关。扪罗径险疑无径,到壑山深复有山。数亩白云呼鹿起,一池青霭钓鱼还。相逢野老浑闲事,茅屋清风好驻颜。”绝尘山拄天立地,峭壁悬崖,山势巍峨奇特,常年云雾缭绕,貌如瑶池琼阁,内有田有湖,可耕可钓,苍松翠竹,枕星眠月,胜如桃源仙境。这首诗将永康胜景描绘得淋漓尽致,呼之欲出,为家乡山水留下浓墨重彩的一笔。

洪洲俞氏的家法族规奖罚分明,在激励族人奋发向上的同时,毫不犹豫惩处违反族规之徒。乾隆二十五年(1760年)第七次修谱时,对4名违反族规的族人开除族籍,革削行第。乾隆五十八年(1793年)第八次修谱时,又对1名违反族规的族人开除族籍,革削行第。以上两次开除族籍的都是60岁左右的男性老人,可见在族规面前,所有族人都一视同仁。

原典

1.少事长,下事上,拜揖必恭,语言必逊,坐次出入,必依先后。晤对问答,当自称名,弗自称字。至有分虽卑而齿长,年虽逊而行端者,并宜忘分忘年分别嘉敬,姻党长上礼同本族。

2.茫茫宇宙,幸同酬酢,大而冠婚丧祭,小而岁时伏腊。庆贺丧吊排难解纷,事事与共。不论存否相与,当以诚心和气遇之,且周礼孝友睦姻之后。继以任恤,任者任其事,恤者恤其灾,乡里中相周恤,亦和睦事也。凡有恃强凌弱,倚从暴寡,唆斗是非,捏故侵占,一切陋习,咸宜惩戒。

3.上智下愚之人甚少,中人之性可移甚矣。教训之不可不预也!古人有胎教,能言教,小学大学,故子弟易于成材。今者上则教以诗书作文,而轻恣游荡则勿之禁;次则教以服田力穑,而贪吝横逆心切喜之。

4.气质不化,性分乖漓,多由此起。至于男正位乎外,女正位乎内。育女必严姆训,娶妇必择世德。女不教则害人,妇不教则害己。正家之道,始自闺门,并宜详慎。

5.生理为衣食之源,士农工商各有职业。不曰生业而曰生理者,以循理则生也。安则勤而有功,有安则惰而无益。固当尽力,尤须尽道。

6.至于星相占卜,无益之事不必为之。医足以救人养身,亦仁术也,必三折肱而术始无误他也。精则益大,不精则害亦大,不可不慎与!

(摘自《洪洲俞氏宗谱·俞氏家规》)

孝子门遗存

文会堂、回光书院、金堂山书院

后塘书院残石古井

第十一篇

浙B2-20100419-2

浙B2-20100419-2