我心目中的金庸

|

|

我心目中的金庸

应忠良

3月10日是金庸先生诞辰100周年。他和永康有着千丝万缕的联系。小时候为避日寇曾随学校师生南迁,风餐露宿永康;小时候,他受陈和祥先生的《童谣大观》影响,2007年他专门为再版的此书作了一篇长序;2002年,金庸作品《天龙八部》在石鼓寮景区拍摄;他的好友应忠良和他的博士研究生卢敦基均是永康人。在此,我们编发应忠良先生《我心目中的金庸》一文以飨读者。

编者按

工作结缘:重友情的金庸

1994年4月,浙江省政府领导在黄龙饭店宴请金庸先生,我因工作关系与金庸结缘。机缘巧合,两年多后,我调任海宁市市长,成了金庸先生的“父母官”,也增加了我们的接触交往机会。金庸先生几度回海宁省亲观潮,我都参与了接待。记得1997年的那一次,与先生一道来海宁观潮的有周光召、杨振宁、查济民等先生。多年来,金庸和他的武侠小说风靡华人世界,我觉得金庸现象与研究,在今后很有可能会成为一门“金学”,作为他的故乡海宁,应该有所作为,由此有了复建金庸旧居“赫山房”的念想。

1998年4月,我赴香港公干,其中一件事就是携带金庸旧居修复草图,拜访金庸先生。我们在他的办公室认真讨论方案。回来后,我们根据金庸先生的意见对草图进行完善,很快开工。次年9月,主体工程落成。

2000年夏秋之际,我从海宁调回杭州工作。为此,金庸先生在世贸饭店专门设宴请我吃饭,还为我题写斋名“和静轩”。

算起来,我见过金庸六七次。1996年11月还参加了他在杭州的“云松书舍”捐赠仪式。最后一次见他是在2011年的元月。

那次我和女儿去香港看望他,金庸携夫人请我们在香格里拉饭店吃饭。毕竟年事已高,一开始跟他聊的时候,他反应有点迟钝,过了一阵,尤其喝了一点红酒之后,他的反应越来越敏捷。那时候社会上谣传金庸去世,饭吃到一半的时候,他竟然主动说起这个话题,你们知道不知道,社会上(有人)说我死了。我们一听,都蒙掉了。好在他本人笑意盈盈,一点不恼的样子。那天吃饭,他越吃越开心,越喝越有神采,还心情大好,又是题词,又是合影留念。

前几年应出版社之邀,我作为第一作者与另二位学者写了一本《乡踪侠影——金庸的三十个人生片段》。我通过收集资料和写作,更加深了对金庸的认识。我印象里的金庸十分儒雅,很有亲和力。某种意义上讲,他属于敏于思讷于语的那种,善于用笔头来表达那就更不用说了。

他给我印象比较深的还有几点:他十分好学,记忆力强,知识非常渊博,到了80多岁,他还去剑桥大学读书拿到博士文凭。

此外,就是他的人文与家国情怀。他们那一代人,见证了我们国家的民族灾难,经历坎坷,但始终保有对国家民族那种发自内心的热爱,以及对家乡的那种浓浓的游子之情。这一点在金庸身上也是非常突出的。

金庸关心关注海宁、嘉兴及至浙江的建设发展,一次次回到家乡,看到家乡的变化发展,非常高兴和赞赏。

1998年,他在赠我的《书剑恩仇录》扉页上,写了八个字:桑梓建设,多赖宏图。他希望家乡能够加快发展,我想这也是他对于我这位“父母官”的期勉。

还有一点,金庸尊师重教,回浙江走了许多所学校,开设讲座,捐赠图书,与师生互动,勉励后来。还多次看望当年的老师,比如章克标老先生。

金庸去世以后,浙大校友会、杭州市图书馆、园文局、杭州市作家协会等请我去分享跟金庸的交往点滴,我所讲的题目就是“我所认识的金庸”。虽然他已离我们而去,但是他音容宛在,精神不灭。他的家国情怀,他的民族大义,他对之于文化传统的守望和弘扬,都令我们印象深刻,念念不忘,令我们永远怀念。

今年三月正逢金庸先生诞辰一百周年,为了纪念他,去年下半年开始,我策划、发起,联合省文史研究馆、浙江日报、海宁市政府等,3月29日将在我的杭州永禾艺术馆举办纪念金庸大型图片、实物展览及讲座等活动。

金庸家世:一门十进士

金庸,原名查良镛,1924 年 3 月 10 日(农历二月初六)出生在钱塘江北岸海宁袁花古镇一个名叫“赫山房”的大宅子里。

据《袁花镇志》及查氏宗谱记载,明清海宁査氏一族中进士者22人,举人 76人。光有清一代,进士16人,举人 59人。

康熙年间更是“一门十进士,叔侄六翰林”,传为佳话。明清以降,袁花査氏家族出了许多的名臣、诗人、书画家、藏书家以及实业家等。比较著名的有查继佐、査慎行、査嗣瑮、查嗣庭、査昇、査济民等。当代名人査良钊、査良鑑、査良铮(穆旦)亦是析居外地的族人。世称海宁査家是“唐宋以来巨族, 江南有数人家”,实乃名实相符。

金庸的九世祖查昇,为清初诗人、著名书法家。康熙二十七年(公元1688年)进士,选翰林院庶吉士,授编修,官詹事府少詹事,入直南书房兼侍读学士,深得康熙赏识,得赐御书匾额“澹远堂”。

金庸的祖父查文清,是光绪十二年进士,曾任丹阳县令。父亲查楙忠,又号枢卿,与茅盾是中学同学。母亲徐禄,是徐志摩的堂姑妈。

1938年底,日寇南侵,查家举家渡江南逃,落脚慈溪庵东镇,一住几年。贫病之中,弟弟良栋和母亲徐禄先后亡故。此时,金庸正在省立嘉兴初级中学,辗转流亡浙南读书。徐禄亡故三年之后,查楙忠续弦,小其17岁的顾秀英成了金庸的继母。

金庸姑母查品珍,系军事理论家、军事教育家蒋百里的原配。蒋英、钱学森系金庸的表姐和表姐夫。当时的中央图书馆创馆馆长、台北故宫博物院首任院长蒋复璁是蒋百里侄子,也是金庸的表哥。

求学时光:金庸路过永康

忠厚传家久,诗书继世长。诗书传家是查家的传统,金庸从小养成了喜好读书的习惯。1936年,他考入省立嘉兴初级中学(今嘉兴一中)读书。

1937年11月5日,20万日军在大雾的掩护下从杭州湾登陆,大肆烧杀抢掠,嘉兴危在旦夕。校长张印通不顾经费不足和前途艰辛,毅然带领师生南迁。

徒步跋涉了近两个月,经富阳、桐庐、建德、金华、永康、缙云,终于在1937年12月下旬到达丽水碧湖镇。

回忆起这段颠沛流离的经历,金庸说:“当时我们才十二三岁,每天要步行七八十里,风餐露宿,非常艰辛。走不动了,就唱支歌……”

1938年8月,浙江省立联合中学成立,9月,金庸进入初中部继续学业。初三那年,他与同学合编《献给投考初中者》一书,公开出版发行,成了一本畅销书。

1939年下半年,金庸进入联高读书。高一时因撰文嘲讽训育主任,濒遭开除,幸得原校长张印通的帮助,改为退学并于次年7月转入衢州中学继续学业。

彼时,他一边学习知识,一边以查理笔名在《东南日报》副刊上频频发表文章,崭露才华,鹤立鸡群。

步入社会:金庸当记者

衢州中学毕业后,金庸去往重庆、湘西求学、谋生。有关金庸湘西一段人生履历,过往人们一直语焉不详,所幸近年经热心人士多方求索考证,情况已经大致明了:衢州中学毕业之际,日寇发动浙赣战役,衢州不保,金庸无奈踏上了西去流亡、求学之路。因交通阻滞、生病耽搁以及生计所迫,1942年年底,金庸辗转来到湖南泸溪县,求职于其同学兄长王侃所创办的位于该县麻溪口村的“湖光农场”。翌年夏,稍得喘息的金庸赴时设重庆的中央政治学校外交系继续求学。1945年春,公职身份为中国农民银行沅陵支行经理的农场主王侃出差重庆,两人重逢。王力邀就职于中央图书馆、一度与人合作创办太平洋杂志并担任主编的金庸重返泸溪湖光农场,帮助经营管理,并承诺将来送金庸出国留学。金庸遂约上同学余兆文一道再回湖光农场。其后日本投降,战事结束。1946年的6月,金庸辞去农场工作,踏上返乡之旅,回到家人身边。

两度湘西之旅,时间不长,但为金庸的情感和日后创作,提供了丰富的素养和演绎、挥洒的空间!

回到海宁家中闲待的金庸,“欲在杭州谋一职糊口”,经人举荐是年11月,金庸从海宁来到杭州,进入《东南日报》当上了记者。

作为记者,金庸的主要职责是收录英语国际新闻广播,翻译、编写国际新闻稿。他英语好,文笔不错,记忆力强,很快适应了这份工作,深得同事与上司的好评。

工作之余,金庸经常与友人到天香楼喝陈年花雕,也时常流连湖上,周边不少景点包括吴山上的月下老人祠都留下了他的足迹,年老了他还能记诵那副对联,“愿天下有情人,都成为眷属;是前生注定事,莫错过姻缘。”

深感自己知识不够的金庸,在《东南日报》一边工作,一边拟报考向往已久的浙江大学研究生,并与时任浙大校长竺可桢有过一席之谈。最后终因经济以及其他原因与求是园失之交臂。

1947年10月,在《东南日报》做了约一年时间记者的他,突然向总编提交了一份报告:“窃职至社工作将近一年,深感本身学识能力至为不足,故工作殊乏成绩。现拟至上海东吴大学法学院研究两年,恳请准予赐请长假,俾得求学之机会,而将来回社服务或可稍能胜任也。”

说是请长假,实是辞职……

就职《东南日报》是青年金庸人生旅途上的一个重要起点。正是在这里,他踏进了报业大门,并几乎穷尽一生与这一职业相守。

1948年初,金庸考取了《大公报》的职位,再后来派往香港并留居。才华横溢、工作勤奋的金庸于二十世纪五十年代末创办《明报》,撰写时事社论,创作武侠小说,名声日隆,终于成为一代文豪。

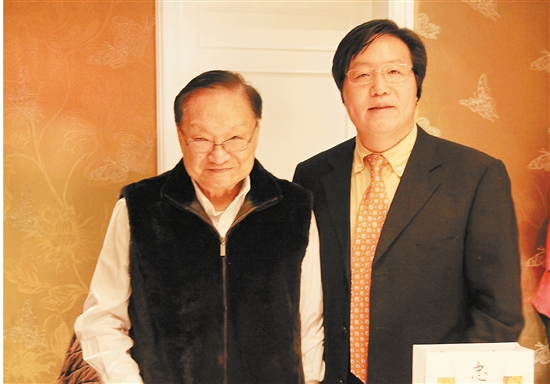

金庸和应忠良合影

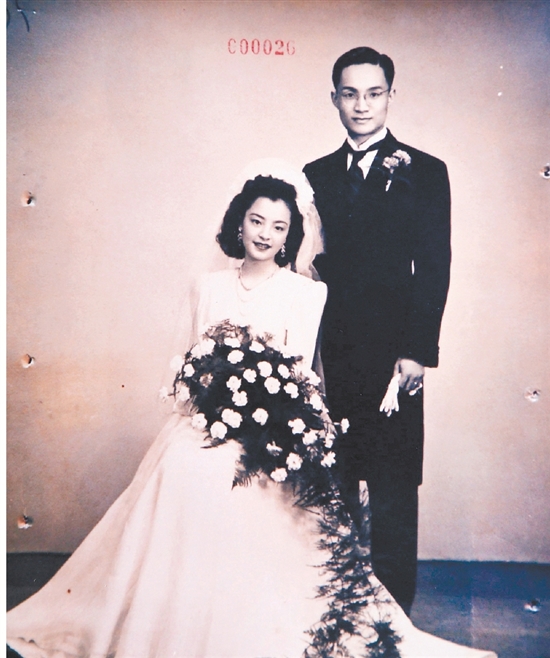

金庸和第一任夫人杜冶芬的结婚照

浙B2-20100419-2

浙B2-20100419-2