三百多年前,后景颜办起烧窑手工作场

一把泥瓦壶 一段不了情

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

三百多年前,后景颜办起烧窑手工作场

一把泥瓦壶 一段不了情

□吕准能

泥瓦壶也叫黄泥壶,是龙山镇曙光村后景颜自然村的传统手工艺品。笔者是家中老三,一家人帮手好,阿伯、大哥和二哥都会做泥瓦壶,阿伯还会烧窑,母亲主要负责外销。从小看得多了,笔者自然学会了做泥瓦壶的手艺,一直到二十多年前才歇下来,大概做了二十多年,手艺还算熟练。

本文作者(左)与泥瓦壶匠人颜章超(右)

后景颜人会烧制泥瓦壶

后景颜自然村虽没啥好东西,却有漫山遍野的红壤黄泥,黏性和韧性都好,是烧制泥瓦壶和瓦罐的上好原料。聪明的上辈们靠红壤黏土烧制泥瓦壶,办起了烧窑的手工作场,到如今已有三百多年,后来还创办了集体窑厂。经过村里几代泥瓦壶匠人的相传,男人差不多会这套行当,生意逐渐兴隆。

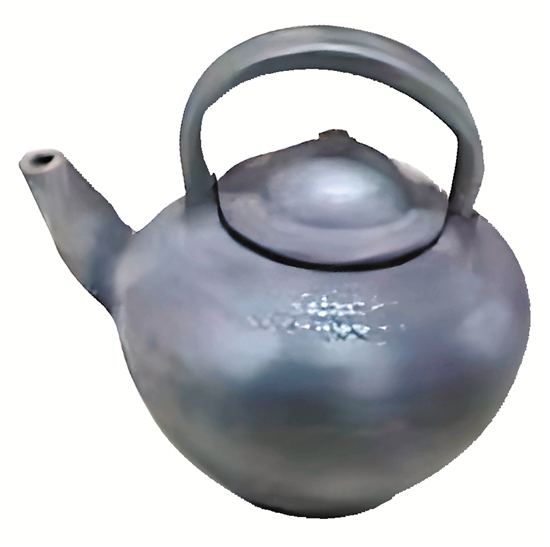

泥瓦壶墨乌发亮,轻便细腻,有透气、过滤甚至杀菌功效,加之散热性能好,当滚烫的开水倒进去,一下子便能变得凉爽可口。何况纯手工做的,自然环保些。以前,城乡每户人家几乎备有一把黑色陶器——泥瓦壶,热天里冰凉的壶水清凉可口,只因夏天正是口干舌燥、满头大汗时,最好过上这把瘾。

相传吕南宅是永康陶器生产的发源地,邻近的后景颜人受到了启发,学会了制作泥瓦壶。后景颜人不仅烧制泥茶壶,还烧制其他各类瓦罐,有的要接触生火,如淡红色的火笼钵、炭坛、瓦炉、汤罐等;再如黑色的泥炖锅、茶壶、盐罐、锅盖、药罐、茶叶罐,这些要接触水;以及要上釉而光亮的筷子笼等。

制作泥瓦壶的步骤

制作泥瓦壶要经过取土、踏泥、制坯、干燥、修坯、焙烧最后成型。“搞黄泥”的背后除了祖辈的经验积累,主要靠师傅的一手好技艺,全在眼火和手劲上,当然也有点运气的因素。

取土:矿有矿脉,泥也有泥脉。取土时,一看颜色,二看韧度,只需肉眼一瞄再用手一捏,便知土质的好坏。选定适合烧制地块后,用到的是下层黏土,得铲除上层的浮泥,再选用黏度高且柔软的泥土。挖出的黄泥太嫩也不能马上派上用场,最好经过长期堆放风吹日晒雨淋后,这样的韧劲会更好些,烧制起来也不易开裂。

踏泥:因对泥土的土质要求很高,所以得先去掉杂质(黄沙子、岩头子或树叶、草根),再堆积成尺把高的土堆,加水浸泡并堆放几日。然后,用人力或耕牛来反复踩踏,把泥巴搅拌几次,直到熟透为止,使之有足够的柔软性和韧性,并软硬适中。

做坯:将踩踏过的熟泥拉坯成型,用作瓦罐的胎型。制作泥瓦壶必须具有熟练的技艺,由于没有模具,须将揉一团泥疙瘩放在圆盘上,用双手护托泥坯,一会儿蘸一下水来润滑,当转盘坯车转动起来,双手小心对泥团拉坯,用力均匀把控,不然就容易走样变歪甚至塌掉。外行看好像变戏法,这要全靠匠人的手艺,专心把控泥瓦壶的形状。

做泥瓦壶和做土瓦不一样,从头到尾不是一次性能完工。一把壶由底、身、盖、嘴、把柄等部件构成,最难的是做壶底,那是底基,做好了其他的都不成问题。先制作壶底,等到壶身半干时,才把壶嘴和把柄捏上去。外行的不知道,做壶盖和壶身的黄泥可不一样,就是茶壶头的泥土要格外细软。最难的是壶盖是否合缝,大小是否对应,需做到最大程度的卡口。安装完了壶盖、把手等十多道工序后,才算基本完成了毛坯的制作。

制坯后,接着还要操作如下步骤:

晒干:成型后的泥瓦壶要放到太阳下,晒到全干才可以放到窑里烧。可老天爷老是变天,泥瓦壶毛坯最怕夏季和秋季的雷阵雨冲刷,因为一冲刷就散架,所以经常要及时“抢雨”。

修坯:干燥后进行检修,先处理掉废品扔进泥堆。等到正品阴干,拿修坯刀仔细修整、打磨、修饰,达到平滑和美观的效果。

掌握好火候很重要

再来说说烧窑。后景颜的土窑比吕南宅的缸窑小得多,轮廓(圆形)样子的馒头窑,有四个烟囱,与烧制土瓦(黑瓦)和土砖(青砖)的土灶类似。之前瓦壶罐的土窑多遍存废,在四十来年前有过四个土窑,三个是集体所有,一个是村民颜勇独资建造的。

村里的山林很少,烧窑的柴火主要来自棠溪和柏岩的山里,甚至来自磐安,也有采购自西溪或千祥的柴市。松树料的价钱不高但火力最好,别的柴火用不上。

叠窑(装窑)前,阿伯先要用泥浆来涂抹壶身,以免漏气。再挑选一个大晴天把坯件再次晒干,再将壶罐放入窑中焙烧。第一阶段先慢火烧制,烧柴桠叫红窑;第二阶段是烧窑,用“柴架”加大火力并连续加热升温,最后是焖窑。红窑先用慢火去除水分,再用旺火烧红瓦罐,不间歇烧火十多个钟头。看火师傅要有“十八力”,随时掌握窑内的温度最要紧,开始用小火,温度慢慢升上去,烧至三四百摄氏度后还要一直烧,七八百摄氏度就用大火,再基本保持在上千摄氏度左右。

老古话说熟能生巧,火候能否掌握好,全靠多年炼就的火眼金睛,看着火苗的颜色来定,四个烟囱中哪个烟囱冒出来的是黑烟就多烧哪边。因过低便会烧生,如过高会烧过头,壶又容易裂开或变形。阿伯经验老练,从窑洞口用手电筒照里面看,确定是否停火。因窑洞侧大口是用来观察壶罐的生熟和火力情况。窑顶四个小口能观察火的分布情况,譬如冒火星大概快到顶部,发青烟就可封口。烧窑师傅会根据瓦罐的干度、气温和空气湿度,随时调整火力的强弱和烧窑的时间节点,再慢慢降温。最后到了焖窑时,用生砖和泥浆把窑门封上。

泥瓦壶的焖窑、出窑与缸窑都有差别。泥瓦壶的焖窑时间短,头天上午叠窑,下午烧窑,再进行焖窑处理。到了第二日等泥浆干燥后便可出窑,周期更短。缸窑是用扁担一人挑或用稻杠两人抬,从侧面大门进出,费时费力。你可能想不到,泥瓦壶是用木钩从烟囱口一个一个吊上来,人不要进入土窑里。泥瓦壶的价钱不仅看外观,更要看口、肚、底、嘴、柄的比例是不是协调,还要听弹击的响声是否清脆洪亮。当然,一般一窑烧出来的成品有七成完好就谢天谢地了,往往一窑只能烧出五六成的成品。

泥瓦壶在夏天脱手快

在上下三处,后景颜卖泥瓦壶的吆喝声持续了几百年。农户家购买泥瓦壶的季节性比较强,在夏天相当抢手。冬天里是火笼钵的销路最好,因为要烘手和备用嫁妆。

因陶器最怕摔,稍不小心压力过头便碎,故用大竹笼来装泥瓦壶,最大的可放7个炭坛,里面放小的罐,这样能节约空间。大家用肩挑或手推车赶市或走街串巷叫卖,除了去过古山、芝英、清溪、唐先,还要赶到千祥、南马等地的集市,更远的要赶到磐安、仙居等地。在上世纪六七十年代,黑色泥瓦壶是五六角钞票一把,现在50来元一把还买不着。

古老耐用的泥瓦壶越来越少,周边已较少有从事泥瓦壶烧制的手艺人,传统技艺日益败落。朴素的泥瓦壶成了留存在有些老年人家里的“古董”。真可惜,笔者用过的工具经过几次搬家都丢了,还好几样“古董”还放在老屋的楼上。如今,烧制泥瓦壶的师傅,只剩下少数几位上了年纪的老人,颜章超、颜振康、颜世好便是其中的几个。

如今,龙山镇计划逐步开发和挖掘泥瓦壶项目,村里新近建成的文旅中心展厅,展示了壶、坛、罐、瓶、钵等图片,希望能吸引越来越多的游客来关注这门古老的技艺。

炭坛

毛坯

泥瓦壶

浙B2-20100419-2

浙B2-20100419-2