《永康文献丛书》县志引读(三)

|

|

《永康文献丛书》县志引读(三)

□胡德伟

(上接2023年5月25日《永康日报》第6版)

抗战期间,永康县城遭日机多次轰炸,城隍庙未能幸免。日本投降后,百姓捐资重建,于1948年4月竣工。1999年上半年开始胜利街拆迁以前,时任永康市委副书记兼市人大常委会党组书记的笔者,曾带队组织人大、政协会同市政府有关部门对城隍庙等古建筑和部分在城历史名人故居、纪念性遗址进行联合视察,以书面文件向市政府提出保留意见,并在市委书记办公会、市委常委会会议上多次呼吁重视保护工作。市文物部门也积极行动,在省、金华市文物部门的支持下,向市委、市政府报送“保护为主抢救第一,在旧城改造中做好文物保护”的书面资料。但因种种原因,决策者还是决定对城隍庙采取“迁建保护”,易地搞了一个简易建筑,后因失管被市民用作烧香燃烛的场所,几年后毁于大火。城隍庙是永康城内最古老的建筑物之一,从宋始建至今已有近千年历史,坐落在县城最高处,在永康古城贯穿南门和北门的中轴线上。原址保留城隍庙,一可以留下永邑古城的标志性建筑和坐标点(即使大规模城市变迁,仍可依托此坐标点定位);二是有利于为官清廉、务实为民的历代主官事迹流传;三是顺应民心延续历史文脉。而今斯庙已去,手抚县志,惜乎,痛乎!

与保留城隍庙一样未能遂愿的还有古城墙和龙山胡氏总祠。古城墙是在胜利街开始大规模拆迁后于1999年5月18日被发现的。该墙体分东、西两段,条石垒成,东段长18米,西段长22.2米,下宽6米,高3米。文管办的同志实地考察后,初步定为明崇祯年间(1628年-1643年),城门为光绪志刊载的县治图之南门,有极高的保护价值。应永康文管会急电请求,省、金华市文物局局长和专家专程赶来考察,并向省人大常委会原副主任、文物专家毛昭晰电话汇报求援。为此,市委书记、市长牵头四套班子和有关部门领导召开“论证会”,空前一致形成保护共识。遗憾的是,“保护派”和“建设派”对“保护”的具体方案未达一致,以致迟迟未能实施,加上屡屡有人趁夜偷走城墙条石,致使墙体严重受损,最后只得迁就“建设派”做法,用建筑条石重砌一小段严丝合缝的现代“古城墙”,由市委书记写了“古城南门遗址碑石”,算是留了一点遗存。

龙山胡氏总祠地处老城山川坛街,是清同治年间永邑义士、咸丰壬子科副贡授州判胡继勋(字磻溪)“敬宗收族,不辞跋涉之劳,访至各府县合六十余村”(光绪志语),秉承“千枝一本当各有追远之心,异派同源不可无敦伦之地”,合胡氏各支派在城共建。内供奉包括胡则支派在内的永康及缙云、东阳胡氏始祖。总祠规模宏敞,建筑保存完整。但因村多人散、加之在当时环境下避嫌以祠堂聚族,保留呼声微弱,其时也在胜利街拆迁机声隆隆中轰然倒塌。

笔者记此突发奇想,如果县志的普及能早点开展,主政者和参与决策者对永邑的历史遗产有更多的了解,是否对上述建筑和更多的文物保护会形成更多的共识呢?

人物志记 通览各志,记载人物的文字以道光志、光绪志为最。其原因自然是随着年代的进展,后之所纂志书内容比前志增多。但还有一个重要原因,是两志均配置了相当庞大的采访人员(道光志17人,光绪志52人),深入基层进行田野调查,从各方面采辑到更多可入志的信息。两志有关人物的体例大致相同,均包括职官志、选举志、人物志、列女志等,所记载的内容有点类似宗谱的行传(或更详)。撇开其中治官姓氏、教官姓氏、选举志等相对循例的条目,笔者对光绪志采入人物的众多子目进行统计,结果是:治官列传38人,教官列传7人,武官列传1人,名臣22人,儒林34人,孝友63人,忠节27人,政绩37人,文苑34人,武功9人,义行91人,隐逸21人,孝女11人,贞女46人,节女2448人,烈女411人,义妇1人,合计3301人。而正德志所载同类人物仅91人(名宦9人,名臣1人,政事8人,文学6人,卓行6人,忠义4人,谏诤3人,孝友3人,遗逸4人,游寓5人,贞妇42人)。

县志人物中最卓越者自然非为官造福于民的胡则和学问大家陈亮莫属,其事迹与艺文,各志均有载述。在近代,笔者以为应宝时父子与胡凤丹父子等值得邑人关注。应宝时(1821年-1890年),字敏斋。县游仙之芝英人。曾任清知州、知府、上海道台、授江苏按察使兼署布政事;其子应德闳曾任清县知事、藩司,辛亥革命后任江苏民政长。光绪志有传,并载李鸿章为应宝时请建上海专祠的奏折和应宝时“禀苏抚张中丞之万书”“直省释奠书序”“重刻龙川文集后序”“重建胡公庙记”“瓜泾桥分水墩记”等艺文。应氏父子事迹多多。胡凤丹(1823年-1890年),初字枫江,最后字月樵。游仙溪岸人。清末藏书家、出版家、著作家,自费编刻出版《金华丛书》三百四十卷。其子胡宗楙(1867年-1939年)字砚山、季樵,清末民初实业家、藏书家、目录学家,继承父志辑编出版《续金华丛书》一百二十卷,校勘之精版刻之善胜过前书。光绪志有传,并载胡凤丹“大别山志序”“北山集序”“金华丛书书目提要序”“重建试院落成记”“重修邑城北镇庙前厅记”等艺文。胡凤丹父世楷号雅堂,曾捐田助学,公益乡里,胡氏多位家人在咸、同年间“粤寇”窜扰江浙时奋勇捐躯,号称“一门八烈”,均县志有记。

县志(康熙沈记卷十“人物”、卷十六“艺文”,道光志卷七“义行”、卷十二“传”,光绪志卷八“义行”、卷十五“传”)重墨记载了明朝芝英邑人应曇(字仕濂)捐资置田做慈善公益的事迹。光绪志“义行”云:“正统己巳(1449年),文庙毁于寇,知县孙礼议重建。曇请独任其事,荐工聚材,方阅岁而大成殿、明伦堂次第落成。生平勇于赴义,所在辄有恩及人。在永嘉分金以急人之难而不问其名,在武林还金以甦人之命而不告以姓氏,在家则出廪粟以赈饥荒,置公田以助里役。他如架梁风桥,建普利寺,赎寺产以赡僧,僧构祠报焉,御史黄卷撰有碑记。雍正二年(1724年)崇祀乡贤。”清朱谨作“应仕濂传”云:“君于邑中义举,罔不勇赴,捐金以葺学校,置田以助里役,筑桥赈饥,修复佛寺,计其生平,所费不赀,而卒莫之竭也。迄今芝英一区丁允数千人,其贤裔犹能守礼好义,宛如仕濂公存日云。”历代县志多处记载了应仕濂及裔孙后人前赴后继连绵不绝以赈灾助学公益慈善为己任的记事,感人至深,令人肃然起敬。有哲人曰:“一个人做点好事不难,难的是一辈子做好事。”笔者阅志后感:“一个人自己做点好事不难,难的是引领家人、后代都来做好事,世代相传,才是最难的啊!”仕濂公及其后裔的善举,构成了芝英千年古城的风骨。

前览光绪志中人物,其中有列女2917人。列女者,孝、贞、节、烈、义,妇女之楷模也。应该说,县志中记载的人物,其事迹大都以其好官、好儒、好义、好行的形象,引导世人与社会朝正义、向上向善的目标前行。然览斯志,独列女似值商榷。试从孝贞节烈义女中拈选几例:“何三九妻徐氏,年二十二,夫亡。或议欲改嫁之,辄引刀自刎,劝之获免。自是人莫敢复言。”“痒生王师宪妻周氏,年二十四,夫亡。目不窥牖。性至孝,舅(公公)宗烇患病,割股疗之”。“应氏三节,应子圣妻周氏,年二十三,夫亡,抚子惟介,娶朱氏,年十九惟介亡,遗腹子君发,娶朱氏,年二十一,君发又亡。姑媳三代,孀节凛然。”“程章甫妻黄氏,年十七归程。三年而章甫卒,即剪发系夫手,誓同死,遂绝饮食,蓬首垢面,依夫像号泣,泪尽,继之以血而死。”凡此种种,不一而已,乃至悲惨而终。由于封建礼教的蛊惑和千年道德的引导,古代妇女自觉或不自觉地接受了这种漠视妇女地位和独立人格的现实,甚至成为入志的榜样。如是,今人早已不以为然。那么反过来,当今社会女界乱象,是否矫枉过正失之于滥,趋向另一极端,女流们少了某些自我修养、自我约束?

序跋记 六部县志皆有序,康熙沈志、民国新志稿无跋。合计六志序跋12篇。万历志佚但存序跋3篇。除正德叶式序、民国干善韶序外,其余13篇均光绪志有收。

正德志序叶式所作,前已述及。跋为参与修志者陈泗所作(未收入《丛书》正德志,收入康熙徐志、沈志。正德刻本稿与《丛书》稿略有不同),跋云:“夫金华称文献邦,永康为其属邑,山川秀气之所锺,自昔人才之盛,不在他邑下,如胡子正(胡则)之忠厚,陈同甫(陈亮)之激烈,林和叔(林大中)、应仲实(应孟明)之正大光明,皆表表足称。”

康熙徐志,领衔篆修徐同伦序(叙),其情怀于志溢于言表:“今此无徵已致咎于前此之阙略矣。若不早计,则后此之纰漏,不又致咎于今此之放佚乎!”(志告成后)“他日徵文考献,则典册具在,庶可传信于千万世云。”跋为徐同伦同乡尚登岸所作,云:“徐君亹源,出宰是邑将六载,政成化洽,歌颂声洋洋盈耳也,乃繙绎旧志,手为厘定,俾百十年来往事遗行,灿然大备。余浮鸥断梗,品藻烟云,获从几研之间,共为参校。”“数阅月而书成,上以佐兴朝文治之盛,下以发名邑潜德之光。”

康熙沈志由张希良、沈藻分别作序,主要交代成书缘起、过程和编写要旨,前已有述。跋无。

道光志序为首任总修廖重机作。与众不同的是,该志告成时廖已离开永邑有年,是“邑绅士来请序于余”,此可见廖对此志之力之功。廖重机对县志的重要性认识也是十分到位,其序云:“故志所以纪一邑之事,而宰是邑者,将于此徵文考献,为敷政立教之本,非徒藉以夸博洽美观听、黼黻太平已也。”

该志跋(书永康县新志后)为纂修应曙霞、潘国诏所作,将修志要旨表达得言简意赅(见前述道光志简介)。

光绪志序为两位总修李汝为、郭文翘所作。李在即将成书时突逝于任上,所幸留下一篇弥足珍贵的序文。跋为纂修潘树棠、陈宪超、陈汝平所作,跋云:“某等时思其难,周详审慎。所有故事,辨讹补缺,注明出处,与为徴信。时事则殉节士民及殉难烈妇,本两浙忠义局参入之,不敢妄笔。贞节妇女,则依采访簿据,并凭公论,不徇私见。仕籍门职衔、祀典门坟墓,均照旧志条例,不敢冒滥登载。凡诸门类其隐匿情事,下笔去取有甚难者,必遵照主修郭公酌裁审定,不敢擅专。惟职官一门有遗失者,自晋至唐、宋历朝,既得所考以补之已,复幸得金华县学谢公遹声,渊博鸿才,留心掌故,邮寄元、明以来职官增补二十余名。而志之全帙,则本学主教戴同翁互相参阅,某等得所就正而取裁焉,俾得益思其难而敬慎之,不至一字之纰缪以自取戾。”字里行间,对修志奉若神明、审慎无私的敬畏之情跃然纸上!

据说,古代做县官,最重要的就是三件事:理诉讼,收钱粮,纂修县志。从永邑历代修志总修和主纂来看,也都以县令为主体(辅之以名宦、名儒)。看来,从古到今,尽管一县之令日理万机,但对县志也不能置若罔闻:一是浏览以知县情;二是知人以善其任;三是推广以正风气;四是躬亲以存正史。言之泛泛,如此而已。 (全文完)

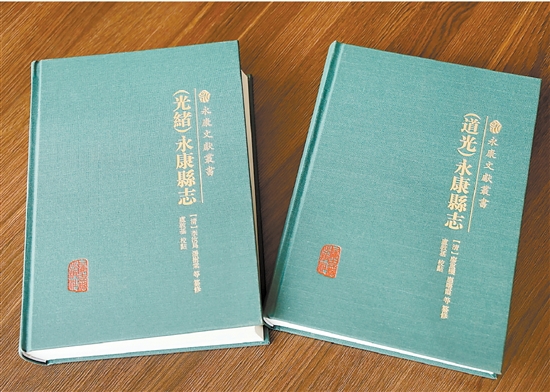

《(光绪)永康县志》和《(道光)永康县志》 胡华超 摄

《永康文献丛书》之《(光绪)永康县志》

浙B2-20100419-2

浙B2-20100419-2