徐无党《小龙门记》碑回归故土

随风随雨残败不堪 寻找过程几经曲折

|

徐无党《小龙门记》碑回归故土

随风随雨残败不堪 寻找过程几经曲折

□徐立斌

“文章无用等画虎,名誉过耳如飞蝇。荣华万事不入眼,忧患百虑来填膺。”皇祐五年(1053年),29岁的永康人徐无党参加礼部试,获得省元,在随后的殿试中,被宋仁宗赐进士出身,知河南渑池县。作为他的老师,欧阳修一方面为得意门生感到骄傲,另一方面又勉励他淡泊名利,以心忧天下为重,写下了送给徐无党的《送徐生之渑池》。

多方查找 得知石碣在千里外的一户村民家

至和元年(1054年),徐无党出任河南渑池县令后,大展身手,体察民情,足迹遍布渑池。

一日,徐无党从随从小吏口中得知“以人迹之不可到”的小龙门,即跋山涉水前往探访。而后,写下了千古名篇《小龙门记》,并镌刻于石。

2021年3月,《永康文献丛书》编委会开始整理筹划《永康文献丛书》,《徐无党集》也第一时间进入了编委会的选题视野,并于4月24日,正式委托中国美院的钱伟强教授作为整理人。

由于种种原因,徐无党的大部分著作已经佚失,传世的主要著作则是与欧阳修合作的《五代史记注》和一些散见的如《小龙门记》等若干文章,整理收集难度,可见一斑。

为了能进一步充实完善《徐无党集》的内容,作为编委会成员,我一边配合钱伟强教授收集徐无党的相关文章和谱碟资料,一边与编委会的另外几个老师寻访徐无党的出生地——永康五岗塘,希望能通过最传统的采访方式,获得更多的实物信息,但最终因为时间久远、历史淹没,都是失落而归,只能搁置一旁。

因为钱伟强教授书稿交付,上海古籍出版社催促尽快收集提供《徐无党集》插页的图片,除了《五代史记注》的书影、徐无党墓照片以外,编委会又开始着急,希望能放入徐无党相关的实物照片。而唯一的希望就寄托在了徐无党亲笔书写的《小龙门记》石碣上。因为徐无党在记中末尾写道:“自书其所为文,而命僧惠仙者镌于石而藏于西岩之洞穴间。”

然而,我寻遍各种资料,零零星星只查到“石碣现存石门沟内朝阳寺”,但又有信息显示,新中国成立后,该寺已毁,石碑下落不明。

我不甘心就此放弃,于是致电河南省三门峡市(渑池县归属)文广旅体局,接电话的工作人员操一口浓重的河南口音。她听不懂我的普通话,我也听不懂她的河南音。反复交流很久后,她明白了我的意思,辗转帮我拿到了渑池县文物管理部门一位马姓老师的电话。当我开口说起徐无党时,马老师说,好像知道这件事,但记不清楚了,要帮我查一查,然后挂了电话,加了微信以后,让我等消息。

第二天下午,马老师先是发来了一段文字:位于河南省三门峡市渑池县段村乡宋沟村王海奇家。小龙门“石碣”为宋代石碣,长0.61米,宽0.52米,厚0.16米,碣较为完整,只缺右上角,佚失数十字,但“至和元年”和“徐无党记”的时间和人名俱在。该石碣原藏于西崖之洞穴间。1947年,被当地群众运回宋沟朝阳寺内。20世纪90年代,被村民王海青拉回自家院内至今。1978年发现后,公布为县级文保单位。

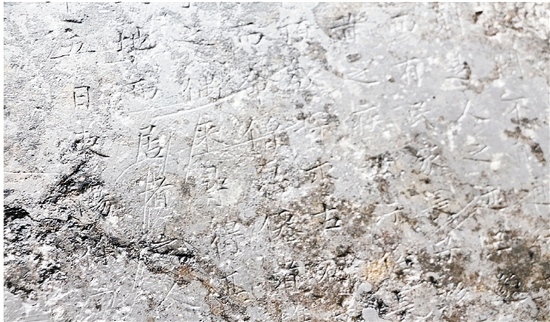

徐无党(宋),永康人,曾为渑池县令,他是欧阳修的门生,曾为修注《五代史》。至和元年(公元1054年),徐游石门后写《小龙门记》:“自书其所为文,而命僧惠仙携于石,藏于西崖之洞穴间,且以记余之偶来……”云云。全文共487个字,详见《县志》艺文卷。文中记载有:“……其土沃壤,宜桑枣,有野人十余家,悉引渠激流为硙,问其人之姓氏与其年之几许,皆不能道也。又问其今何时,云亦不能知也……该碣书法清秀、潇洒,为研究宋代书法艺术提供了实物价值。”然后,马老师又发来了一张照片,即为徐无党《小龙门记》的残碣。因为发的照片不是原图,图片非常不清,几乎一个字都看不见,像是一块磨刀石一般。我立刻追问:“有原图吗?”回答是:“没有了,这是第三次全国文物普查时在段村乡一个村民家里发现的。”

我又是惊喜,又是发愁,惊喜的是石碣虽残,但还在。发愁的是发来的照片根本不能使用,而石碣位于河南省三门峡市渑池县段村乡宋沟村王海奇家,相距千里,又无联系方式,不知何从下手。

我又尝试网上搜索看看“渑池”“段村乡”“徐无党”,还真的找到了一位名叫王一博的人写的文章,提到了徐无党的《小龙门记》石碣,文中也是依旧说“石碣现存石门沟内朝阳寺”,进一步搜索发现王一博竟然是渑池段村乡副乡长。何不联系到他,让他帮忙到那位村民家中上门拍一张照片呢?

徐无党亲笔书写的《小龙门记》石碣

石定有灵 石碣等到故土亲人将它“接回”

我依旧在网上找到了渑池县段村乡的便民服务电话,接电话的是一位小姑娘。听说要找副乡长王一博的电话,对方比较警惕。在我进一步说明来意后,她才勉强把王一博的电话给了我。

过了五分钟,我拨通了王一博的电话:“王副乡长,我是浙江永康的。北宋年间,有个永康人叫徐无党,在您那边当过知县,并写下了《小龙门记》,刻成了石碑。我在网上看到您有关注过。”

“是的,可惜石碑找不到了。”王一博说。

“我通过你们县里打听到这块石碑可能在你们段村乡宋沟村一户居民家,想麻烦您帮忙看看是否方便去拍张照。我们这边要出《徐无党集》。”

“你加我的微信,把相关信息发给我,我去问问看。”

挂完电话,加了微信,我把马老师发我的那段信息,发给了王一博。没过一会,他发来微信:“刚联系了,在群众家里,我下午去一趟。”

喜出望外。好像是高考结束等查分前的那段等待与煎熬。

“您发个邮箱号,我一会发给你。”下午4时左右,王一博发来微信,并发了一张《小龙门记》石碣局部的照片。“其土沃壤,宜桑枣……人之姓氏与其年几……”

过了一会,王一博打包了26张石碣照片,发我信箱。“小龙门”“至和元年”“东阳徐無黨”等字样逐渐映入了我的眼前。

通碑已残损,局部也已经漫漶不清,受雨水浸湿的原因,更是难辨。但这就是969年前,三十而立的徐无党亲笔所书,字体恭敬、清秀,笔锋回转有力。

忽然感觉到了那个“其貌也固,其心也聪。才兼文武,学贯鸿蒙。事亲合孝,事君合忠。生之今世,蕴古之风”的徐无党在向我娓娓道来小龙门的别致风光。这一刻,是可触、可见、可听、可达的。

通过王一博的朋友圈了解到,石碣所在的四龙庙村,满山的柿子,红遍了山野,一场朦胧的冬雨打在了村里的石板路上,民风淳朴,过着桃花源般的生活。

沧海桑田,世事变迁,石碣已经像个迟暮的老人,随风随雨残败不堪,但石定有灵,终于等到了故土的亲人将它“接回”。

也是在至和元年(1054年),徐无党从京都开封返回家乡永康,欧阳修写了一篇《送徐无党南归序》相赠,文中谈到了“立德”“立功”“立言”三者的关系,强调“立德”应摆在第一位。他以孔子学生颜回为例:“若颜回者,在陋巷曲肱肌卧而已,其群居则默然终日如愚人。然当时群弟子皆推尊之,以为不敢望而及。而后世更百千岁,亦未有能及之者。”可见“立德”之不朽。徐无党和他的文章一样也将会百世流芳。

浙B2-20100419-2

浙B2-20100419-2