一锤一錾迸发传统银饰技艺光彩

记者跟着打银师傅制作银手镯

|

|

|

|

一锤一錾迸发传统银饰技艺光彩

记者跟着打银师傅制作银手镯

银饰是许多人生活中不可或缺的一部分。随着社会发展,银器被人们赋予越来越丰富的属性,而打银师傅这一职业也逐渐为人们所熟悉。

据了解,一把银壶,打银师傅要捶打40多万次才能成型。漂亮的银器是如何打制出来的?银产品承载了哪些传统文化内涵?3月17日,记者来到位于总部中心金座大厦的掌声工坊,跟随国家级技能大师、掌声工坊艺术馆馆长程志芳,体验制作银手镯。

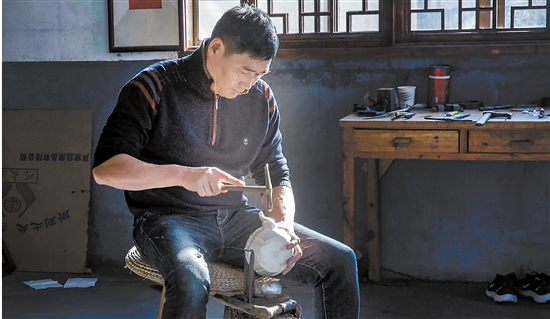

程志芳正在制作银壶

千锤百炼 与传统文化对话

记者在程志芳的工作室见到,器具一应俱全,最多的就是锤子。在程志芳的指导下,记者开始学打制银手镯。

程志芳介绍,打制银手镯的第一步是淬炼。记者从架子上取出一块重约100克的长条形银块,将其放在炭盆中,拧开开关,加热银块。程志芳说,加热是为了让银块变软,这道工序需要精准把控火候。火太大,银块要熔化;火太小,银块不能完全加热。

过了五分钟后,银块变成亮红色,处于未完全熔化状态。记者用铁夹将银块夹放到冷却液中,通红的银块瞬间变成亮银色。记者伸出拇指和食指轻轻捏了一下,发现银块已经变软,正处于锻打的好时机。于是,记者就在铁砧旁坐下,挑选了一把铁锤,不断捶打银块。

此时,一旁的程志芳说:“锤打有讲究,扁头敲拉长,圆头敲变扁。每一次锤打都是与银块的一次对话,将银块变成需要的形状不仅需要力气,也需要耐心。”记者坐在板凳上,体验着传统的锻打方式,来一次与传统文化的对话。近半小时后,原本长条状的银块变成了扁平型。这样,手镯的粗坯就算完成了。

精雕细刻 饱含对传统的敬重

经过一番锤打后,银块布满锤痕。在程志芳的指导下,记者取出砂纸打磨银块。砂纸不同的目数对应了不同的粗糙程度,目数越小的砂纸,其表面越粗糙,打磨出来的银块表面颗粒感越强。因此,记者首先用最粗糙的砂纸打磨,左手紧紧握住银块,右手将砂纸缠绕在锉刀上,用力往下压的同时摩擦银块。伴随着清脆的“沙沙”声,银屑从银块上落下,银块的表面重新变得光滑。随着打磨的砂纸目数不断增大,银块表面打磨得越来越光滑。

记者将打磨好的银块重新回火后放在铁制夹板上固定,取出铅笔勾勒錾刻的图案。在程志芳的引导下,一朵朵祥云出现在银块上。记者手不稳、线条粗细不匀,达不到标准,只好重画。画完后,记者取出一把小锤子和一把錾刻刀,左手扶住錾刻刀,右手对准线条敲打。

“錾刻实际上就是在银块表面绘画。”程志芳说,通过锤打银块线条部分,可以形成“凹陷”,能够呈现连续而漂亮的“鱼鳞”纹路,非常美观。但是,这道工序对加工者技艺要求颇高。记者由于手不稳、发力角度不对,差点就把银块刻坏了。在程志芳的帮助下,记者花费了近一个小时,才算完成錾刻。錾刻好后,记者对银块重新打磨和抛光。这样,一只纹着祥云的银手镯就打制完成了。

在体验过程中,记者发现,银器打制的关键是银器表面的图案设计和錾刻。“银器好不好看,在于錾刻精不精美。”程志芳说,银手镯只是众多银器中较容易打制的一种。他结合了多种錾刻工艺,在银壶上雕龙画凤,将银块打制成一把没有“接口”的银壶,就像孕育一个孩子,每一道纹路都写满了对传统文化的敬重。

融合创新 赋予银器时代内涵

程志芳出身于我市的一个工匠世家。20世纪80年代,他的父亲开办五金作坊。1999年,看到传统打银手工技艺逐渐被取代,他选择了继承祖辈行当,潜心钻研手工打银技艺。

程志芳曾远赴日本寻找制壶匠人,虚心学习请教,最终重拾银壶“一片造”技艺、錾刻技艺。他依靠手工敲打,将银块慢慢延展成银板,再通过淬炼、锤打、錾刻、打磨、抛光,创作成兼具实用和美观价值的手工银壶。

除了研习传统技艺,程志芳还创新使用叠雕、镂空雕等錾刻手法。根据大众审美和文化市场需求,他结合现代设计理念,为银壶融入文学、绘画、书法等元素。

“我的许多创作灵感都来自本土文化。”程志芳说,在他的许多作品中,都能看到带有本土特色的文化标志。近年来,他创作的手工银器在各项赛事中频频获奖。这和他多年的学习和创新是分不开的。“将传统之美融入现代银器中,这本身也是一种美,是我不断学习追求的目标。”他如是说。

目前,手作银器行业在永康乃至全国各地蓬勃发展。“文化自信离不开传统,而手工制作银器就是一种很好的传统文化推广载体。很多年轻人到我的工坊参观,感受到银壶、银器带来的美,也就能够理解老祖宗代代相传的手艺的重要性。”程志芳说,“希望年轻人能传承老一辈的技艺,通过不断学习并创新,为手作银器赋予更多的时代内涵。”

如今,程志芳经常到金华职业技术学院、永康五金技师学院讲学,希望带动更多年轻人对传统技艺产生兴趣。

记者体验银手镯制作

■记者手记

用坚守和创新

为工匠精神注脚

“我们团队‘70后’‘80后’都有,这两年‘90后’也多了起来。传统技艺的传承需要投入时间,能够沉下心来不容易。”程志芳说。在记者看来,吸引青年人才加入是传承打银技艺的重要基础。

在工坊里,记者体验到的只是打银师傅工作日常的一部分,却已感到肩膀酸痛、双手无力。银壶上每一处錾刻的精雕细琢,都是打银师傅夜以继日的付出。坚守和创新是新时代工匠精神的注脚,也是坚守传统工艺的生动体现。

打银工作是辛苦的,每一锤都必须集中注意力。所谓“觉悟者恒幸福”,这份工作也是幸福的,每一锤都有明确的目标。程志芳就是一位幸福的人。在千帆竞发的“狂飙”时代,一人一锤一錾,实在是一种简单而坚定的幸福。这蕴含了传统文化中的人生智慧:一步一个脚印,踏踏实实,步步为营。如今,我们更需要像程志芳这样的坚守和踏实。

融媒记者 陈宏宇

全国巾帼文明岗

监督电话:87126426

既服务到人

更服务到心

YBJMH