永康松石新考略

|

|

|

|

永康松石新考略

□陈高升

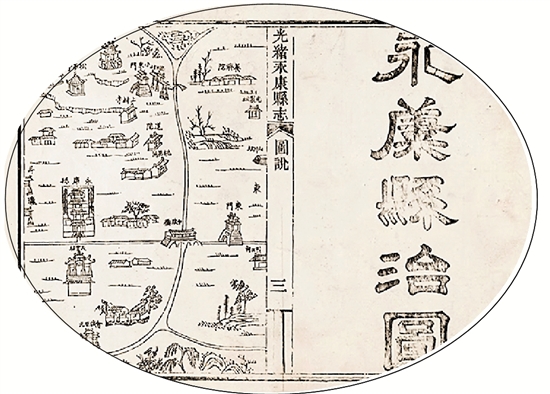

清·光绪《永康县志》里的松石亭图绘

永康松石作为一种文化符号、文化现象,越来越被人们所接受并喜爱。在永康这片热土上,有关松石的品鉴,以及对松石文化的探寻与弘扬已蔚然成风,史料新发现、研究新成果不断涌现。前不久,笔者邀请中国赏石文化著名学者俞莹先生到永康实地考察,通过交流、探讨以及查阅大量相关历史资料后,又获得了以下几个方面的发现。

永康松石名声起于

何时:定于晋唐时期更为科学

陆龟蒙的一首《二遗诗》和马自然延真观“指松化石”传说,将永康松石的声名鹊起时间定格在了晚唐,这是永康赏石界在此之前的一个普遍认知。但是,英国现代著名科技史专家李约瑟,在《中国科学技术史》第三卷《数学、天学和地学》第二十三章地质学中提到:“古植物学的创始,确实应归功于中国人。从类书引张华所说凡松树三千年后均化为石的这句话来看,中国人在公元三世纪就已经知道松树的石化现象了。”其中提到的,是西晋张华《博物志》中所言的“松元石气,石裂而受沙,即产松。松三千年更化为石”。李约瑟还引用了唐末五代杜光庭《录异记》中关于永康松石的记载:“婺州永康县山亭中有枯松树,因断之,误堕水中,化为石。取未化者试于水中,随亦化焉。其所化者,枝干及皮与松无异,且坚劲。”

永康松石之出名,固然与陆龟蒙《二遗诗》关联最大。特别是其诗序:“二遗者何?石枕材、琴荐也。石者何?松之所化也。松者何?永康之地,中饶古松,往往化而为石,盘根大柯,文理具析……”明明白白告诉世人“永康之地产松石”。

永康松石功用:

从供用转向供赏

永康松石在晚唐主要还是处于供用阶段,以实用为主,观赏为辅。陆龟蒙诗中的“石枕”“琴荐”,齐己诗中的“镌辞”“刻印”,乃至南宋杜绾《云林石谱》中的“土人运而为坐具”等,都属于实用范畴。

到了宋代,松石则开始进入供赏阶段。所谓“至有小如拳者,亦堪置几案间”(《云林石谱》),已经明确了小块松石可以作为文人案几供石。南宋诗人喻良能的《月山诸峰》长诗,是为答谢一位友人从金华带来松石所作,“寿星来金华,衣冠何昂藏。屈肘据膝坐,风雨须眉苍。松石产花溪,奇诡颇异常。鼻祖乃赤松,素质侔白羊。”诗中点明这些松石产自金华花溪(即永康小华溪,又名北溪)。

唐代陆龟蒙《二遗诗》之所以在后世引发共鸣,余音不绝,是因为陆龟蒙洁身自好、终身不仕、博学多识、文采风流、躬耕为乐的高士形象和诗意生活,引发宋代文人墨客的广泛认同和共鸣。爱屋及乌,诗人笔下的永康松石由此也得到了更多的垂顾。而且,松石之意象,带有隐逸之意味,也更符合宋代文人雅士之追求。

永康松石盛名

起于:宋代

到宋代特别是南宋时期,永康松石的名声进入了一个鼎盛阶段。南宋杜绾《云林石谱》是我们存世最早的一部石谱,记载各地奇石百余种。石谱中首次收录永康松化石作为化石命名的石种,比起西方对化石的认知早了几百年。

如果说,唐代苏州诗人陆龟蒙《二遗诗》对于永康松石收藏的传播具有重要的发掘之功,马自然在永康延真观前“指松化石”使永康松石“化腐朽为神奇”百世流芳,那么,南宋永康知县陈昌年建松石馆,对于永康松石文化的弘扬,则有奠定之力。

据明·正德《永康县志·寺观》记载:“延真观,县北六十步,旧名宝林,梁大同元年(公元535年)建,宋大中祥符中改今名。有石高出三尺许,其状如松,俗传唐道人马自然指松而化。宋嘉泰间于旁立亭,名曰‘松石馆’,陈昌年记。”

北宋名臣、诗人赵抃到过永康,作有《题婺州永康县延真观松石》:“岁寒姿性禀于天,一变人疑换骨仙。操是寒松心是石,始终全类古真贤。”赵抃,字阅道,号“知非子”,衢州人,五任御史,时称“铁面御史”。当时古松石竖立在延真观中,松石馆还没有建。诗人将松石予以人格化,比之为古代的贤者。这可能也是传世最早的亲见永康延真观松石的名家诗作。

以松石作琴荐,自唐代以来史载不绝,这也成为一种文化现象。如北宋初天台宗诗僧智圆,有《拟洛下分题》四首,其中《松石琴荐》云:“松石为琴荐,麟皱状颇奇。补天虽变质,映涧尚含滋。静砌和烟立,虚堂带藓移。最宜弹别鹤,况有旧栖枝。”诗中颔联“补天虽变质,映涧尚含滋”,可能是指这方松石为水冲类松石。在古代,永康松石多指山石类,表面稍显粗粝,至今传世的古石多属此类。永康水冲松石的大量发掘和收藏,还是改革开放以后的事了。

南宋永康知县陈昌年在延真观旁所建之松石馆,由于战乱屡毁屡建,后改名为“松石亭”。元至治三年(公元1323年)复建,明代一度毁废。清道光年间,永康县令廖重机再建松石亭。光绪十一年(公元1885年)邑人胡凤丹重修,亲书大字匾额“松石亭”,并作《重修松石亭记》碑勒石刻于亭后。直至1955年,松石亭和这方古松石因为兴建厂房而被拆除,松石不知所终。

陈昌年首建松石馆。它将自然遗存纳入了人文景观,松石由此成为观瞻保护的对象,成为永康的重要人文标志。松石馆的设立,对于永康松石文化的形成与传扬无疑起到了示范效应,影响深远。如明·李贤《明一统志》将永康县延真观前松化石列为金华府古迹。到民国年间,永康县城仍有松石镇、松石街、松石亭、松石山等名称,而以松石作名号或斋名者就更多了,近代永康书画名家应均(公元1874年—1941年),晚年取号“松石山民”。

永康松石非物质意义:精神寄托的化身

虽然永康松石表面上只是一块石头,但它之所以闻名天下和至今被世人推崇,根本原因在于其非物质的蕴意非凡。作为大自然的杰作,永康松石不仅为普通百姓或文人雅士所钟爱,而且被达官贵人所收藏,甚至纳入了朝廷贡品的行列,使其显得高贵和蕴意深远,永康松石的非物质文化的意义远超物质本身。

南宋诗人姜特立(浙江丽水人)作有《松石歌寿皇太子殿下》,将松石作为上贡祝寿的礼物,这应该是首开以松石贺寿的先例,也是松石进贡朝廷的记录。诗中提到:“万生总总各殊廪,中间变化通希夷。大椿一万八千岁,蟠桃结实千年期。虽云阅世最久远,要自与物同推移。不如长松老为石,仙家旧家尤环奇。尝闻道士马自然,曾见天宝观前屈铁枝。指云此木三千年,去后合变坚凝姿。当时山上五里松,龙拿虎蹲相与蜕化无余遗。”可见,也是引用了永康松石之故事。

松石进宫的最早记载,应该是北宋仁宗时期。如南宋吴曾《能改斋漫录》中提到,宋徽宗崇宁四年(公元1105年)铸九鼎,选用万年松化石和龙牙石加以装饰。这些石材是在宋仁宗时取自西川的。可见当时的西川松化石也成为永康松石的一种补充了。

以松石作寿礼,确实意蕴深邃。松树是植物之中最寿长者之一。寓意坚强不屈、万年长青,常被画家用以比喻寿而康的题材;石头则与天地同寿,所以两者相得益彰寿上加寿。松石之蜕变,历经风吹雨打,阅尽沧桑巨变,坚质犹存,坚贞不移。此外,松与石还有隐逸之意味,既有文人的孤傲野逸之情怀,也有返璞归真之象征。这在历代诗人墨客笔下多有呈现。如唐代太上隐者《答人》诗云:“偶来松树下,高枕石头眠。山中无历日,寒尽不知年。”由此,松与石的隐逸意味更为浓厚。

正是因为松石所具有的这些特殊寓意,所以它受到历代文人雅士的特别关注。如清初松江董含《三冈识略》(卷十),有一则“松化石”,称唐代以来永康松石之产出,“此特一时偶然之事耳,今土人指为物产,顽石略有纹者即托名松化,拾以赠客。不辨真赝,殊堪捧腹。”从中可见,到了清代初期,永康民众已经将松石视为吉祥珍物,馈亲赠友。这也足以证明唐宋以来永康松石盛名之下余声袅袅,迄未消歇。

从古及今,在永康人心目中松石已然是一种精神的化身。“松坚石介铸书魂”,这是当地文人墨客津津乐道的名句。松石也成为永康人自信珍惜的精神食粮和宝贵的文化遗产。

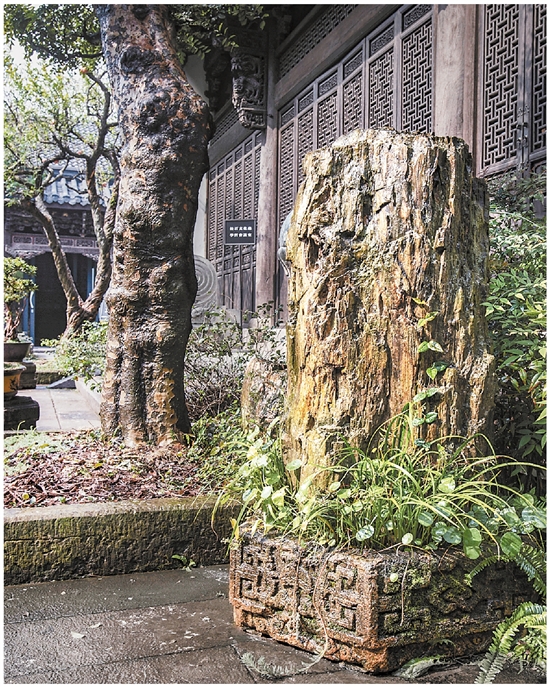

松石堂一景

节节高

高山流水