九旬老人藏着一只“精神宝盒”

见证岁月变迁 浓缩家国巨变

|

|

|

九旬老人藏着一只“精神宝盒”

见证岁月变迁 浓缩家国巨变

退休后最美好的样子,不只有儿孙绕膝的温馨,不只有柴米油盐的温饱,还有用文字来记录生活的美好,用收藏来回味岁月的漫长。

家住东城街道城北东路的九旬老人许火荣就有这么一只“精神宝盒”,用来珍藏岁月,用来回忆年少,用来记录生活,用来感知变迁。这成为他退休岁月里的快乐源泉。

40年为“粮”

奋斗的荣耀时光

只要天气晴好,每天早上老许就会坐在床边的摇椅上晒太阳,看会报纸,边看边拿着本子和笔写写记记。近日,看到记者到来,老许热情打招呼,从摇椅上坐了起来。老许虽已91岁高龄,但精神很好,说起往事也是滔滔不绝。

老许出生在象珠镇杏里村,在他14岁小学毕业那年,父亲病重,为了维持家里6口人的生活,作为家中老大的老许就没有继续上学,这也成为了他心中的遗憾。1949年新中国成立后,老许加入村里的共青团组织,在土改结束后,因工作表现优异就被组织提拔到粮食所工作,开始和粮食打起了交道。

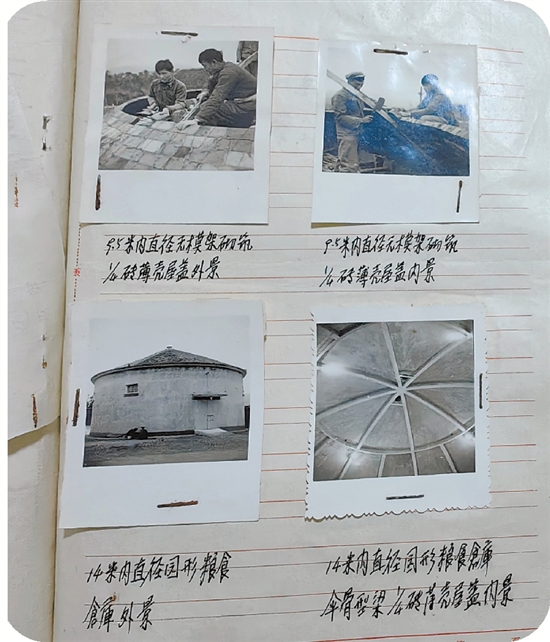

老许边说边俯下身从床底下拉出了一只纸箱子,视同珍宝般小心地打开,笑着推到记者面前。打开箱子,首先映入眼帘的就是一本比A4纸略大的册子,里面整齐地装订着十几张老许年轻时的荣誉证书,最古老的一张竟是1952年的。这一张张泛黄、饱经时间洗礼的奖状勾起了他的回忆。在40年的粮食工作生涯中,最让老许自豪的事情便是研究建造了土圆仓。

“生产队辛辛苦苦种的粮食随意堆着容易发生霉变、虫蛀,囤粮的时候没地方放,造粮仓又没条件,缺木材少钢材的。”只有小学文化,也没学过建筑设计,当时老许就凭着一股劲,开始盘算起建粮仓的活计。翻阅相关建筑书籍,实地调研粮仓建设,设计图纸也学着画。就地取材,就地加工,通过仿造古代劳动人民建造拱形石桥的原理,老许埋头干了4个多月,一座能容27万公斤稻谷的无木、无钢材的混凝土屋架粮食仓库——土圆仓终于建成了。

“当时,全国各地都来学习借鉴,我还接待过越南学习访问团呢,可把我忙坏了。”老许指着粮仓建造时的老照片自豪地说,这种土圆仓不用钢材、木材,但可防火、防虫,外壳美观还非常坚固,在粮仓建筑史上可以说是开创性的。现在,已不再处于物资匮乏、基建落后的年代,但去杏里村等地,还能看到老许当时建造的粮仓。

老许在阅读《永康日报》

33年的岁月悠长浓缩在日记里

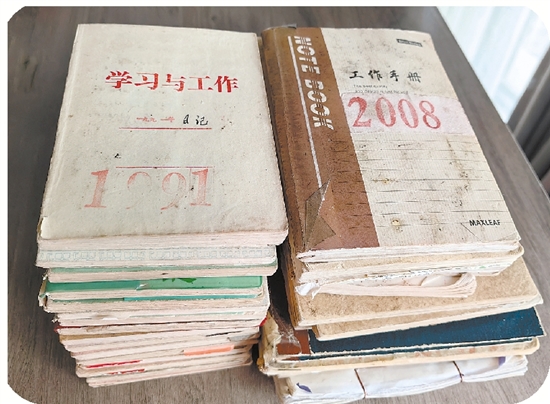

在“精神宝盒”里还珍藏着28本大小不一、纸张泛黄的日记本,里面密密麻麻地记录了33年的琐碎家常,也记录了老许笔耕不辍的悠长退休岁月。

最早的日记是从1990年开始,临近退休的老许开始清闲起来,于是便拿起笔开始简单地记录生活,这一写便停不下来了。既有自己每日看戏、钓鱼、种菜的闲情逸致,也有子女工作、成家、生子的喜乐瞬间,更有自己和妻子每日看病、吃药、运动的健康监测。

随意翻开日记,家庭的温馨美满就鲜活地呈现在字里行间。1992年9月22日,敏勇(孙子)今日下午学会走;2006年5月14日,联威(儿子)搬迁新房;2016年12月13日,敏勇妻子产下一男孩……在33年的日记里,老许小孙子从一个襁褓婴儿成长为人父,子女们的日子越过越红火,大家庭的每个温情瞬间都被记录定格。

从老许的日记里也能感受一个普通家庭从上世纪90年代以来生活的日新月异。1994年夏天,因为孙子浑身长痱子,历来节俭的老两口斥资2120元购入了第一台空调;1996年购入的大彩电能让一家人围坐一堂,在工作了11年后光荣下岗;1998年家里装了电话机……这些都是写进日记里的大事。

从2019年开始,老许的日记本就换了一种风格,不再是用常规的本子记录,而是变成了“个性化自制”,不似手账那般精美,也不似牛皮纸那般昂贵,只是一张张垒齐的药品说明书。随着年纪增长,老许每日的药量不小,节俭的他便把每一张药品说明书都收集起来,装订成册,说明书反面的空白页面就成了独一无二的日记本。

有意思的是,老许的日记本还有“本中本”,只因写日记是一天都不能落下的大事。2019年6月到8月,因为老伴芦美林犯了腰痛的老毛病,老许跟着去了富阳骨科医院陪床。忘带日记本的老许可闲不下来,就随手拿便笺纸做了个小本子记录在医院的点滴。回到家后,他就把这个小本子贴在了大日记本上,把两个月的空白给补上了。

芦美林还告诉记者,老许有个“坏毛病”,写个日记特别矫情,标注的天气状况一定得以永康电视台的天气预报为准。这么多年来,老两口出去旅游次数也不少,北京、桂林、新马泰、台湾……每次出门,老许都会千叮咛万嘱咐,让家里人一定帮他把天气预报给记好了,这才能安心出门。

记者发现,老许的日记本上有一个高频出现的数字——2000次扩胸。记者对此很好奇,我们平时数个一两百都会晕头转向,老许是如何每日清楚地数出2000次的?原来,他家卧室墙上挂的五幅家庭合照成了老许的数数秘诀。“扩胸100次,我就挪一幅照片,来回走个四趟就是2000次了,每天都动一动对身体有好处。”老许指着墙上挂着的照片笑着说。

老许眼睛不花,写的字也是整齐隽秀,个头不大,不熟悉的都以为老许一直是个身体康健的人。其实,老许早在40多年前就患有高血压,开始了服药,但是每天记日记时,老许会把服药情况、身体状态、血压数值都详细地记录下来,绘制成表格,身体有点小状况就及时就医。长年累月,病情的变化都在老许自己的掌控之中,自己便成了最好的监护医生,每天的扩胸运动也成了老许的健康秘籍。

剪报、读报为

生活润色添彩

老许平时很喜欢看报,是《永康日报》创刊以来的忠实粉丝,每年订阅的发票单子都装订得整整齐齐码放在箱子里。但不同于简单的看报,老许还有剪报收藏的习惯。

老许尤其喜欢看时政和社会版面的新闻。报纸里与民生福祉息息相关的内容,他都会裁剪下来,粘贴装订成册,以便日后翻看。这不,记者就在老许的“宝盒”里发现了一本永康交通路线大全。2017年12月18日,市远通公交有限公司在《永康日报》上发布了全市6横9纵15条公交路线,每条线路的停靠站点明细表、路线图、首末班次时间都一清二楚。老许把这些从报纸上剪下来,还按照自己出行常去的目的地,整理了数条出行线路,搭乘的公交和乘坐点都归纳得一清二楚。

看似两耳不闻窗外事的老许也爱关心国家大事。在宝箱里,与党的十八大、十九大、二十大相关的系列报道都整整齐齐码放在一处。老许告诉记者,现在赶上好时代了,自从他退休以来,享受到的国家福利政策也越来越多。藏起来的这些报纸他经常会拿出来,回顾祖国这些年的变化和成就。

除了爱看报、剪报,其实年轻时的老许和记者也算是半个同行。“我可拿过不少报社的稿费呢!”在市粮食局工作时,老许喜欢在闲暇时写一些工作感悟和经验做法,然后向《永康日报》投稿。《大米不要碾精》《建议各地重视粮食保管工作》《储备粮是否保管好?》等20多篇稿子,都是老许年轻时投稿被刊发的文章,他把自己的文章一一裁剪收藏起来,这也成了他在粮食系统40年发光发热的最好证明。

岁月荏苒,逝去的是光阴,留下的是回忆。“这么多年,家搬了,这箱子一直跟着我。”老许一边慢条斯理地将这些“珍宝”摆放回箱子一边说,就好像与一位老朋友在对话,更像是与过去的自己在对话。

收藏的剪报

记录琐碎家常的日记本

融媒见习记者 胡莹璐