铜艺百载千年留有余温 千锤百炼之间尽展魅力

五金铜艺让战国戎人车舆“甘浙”两头甜

|

铜艺百载千年留有余温 千锤百炼之间尽展魅力

五金铜艺让战国戎人车舆“甘浙”两头甜

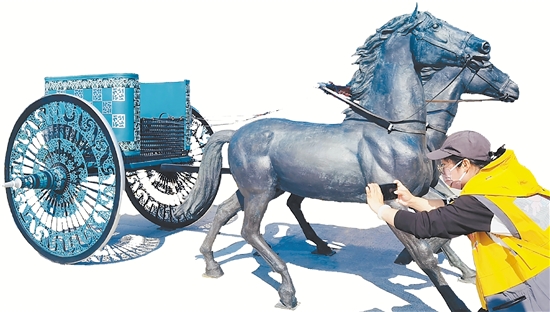

9月14日,甘肃张家川马家塬遗址战国戎人车舆复原展出仪式在兰州举行,精美绝伦的马车让现场观众连连叫绝。而在千里之外的浙江永康,省工艺美术大师程育全激动万分:“浙江非遗技艺用在了甘肃文物的复原上,这让我有了‘甘浙’两头甜的幸福感。”

今年3月,程育全接到了来自甘肃的邀约。历时近5个月,他用非物质文化遗产铜雕技艺,完整复原了战国戎人车舆(见右图),惊艳世人。

缘起:让先秦文化活起来

甘肃、山西、陕西一带是秦朝的发祥地。这里,孕育并流传了很多先秦文化。

时间指针回拨到2005年,甘肃省马家塬遗址内出土了一辆戎人所用礼仪车。据考古人员考证,这辆车的主人可能是义渠王。十多年来,通过对遗迹的科学发掘,越来越多与众不同的战国车舆跃然在眼前。其间,甘肃省文物部门从全国聘请了20余位文物修复专家,按照1:1比例复原其中一辆马车。

然而,戎人造车的修复工作困难重重。“因为年代久远,加之这些马车几乎都是由木材制造,修复难度极大。”甘肃省文化和旅游厅非遗处负责人安明文说。

那么,该如何让这辆2000多年前达官显贵出行的“豪车”重生,让甘肃省秦文化和西戎文化动起来、活起来?

去年开始,甘肃省文旅厅以“战国豪车”为主题,利用当地独具特色的陇原掐丝珐琅非遗工艺和三维立体建模技术,研发既可展示、又具实用功能的秦文化和西戎文化系列非遗文创产品,为甘肃文化代言。为此,当地有关部门找到了甘肃省工艺美术大师、掐丝珐琅画代表性传承人李海明,希望其出谋划策。

“我倒是有一个老朋友,可以举荐一下。”李海明说,既然文物的修复工作进展缓慢,那索性就“造”一个与原样相似的。

在有关部门的大力支持下,李海明拨通了程育全的电话:“我们省想把戎人造车,打造成月牙泉、马踏飞燕之后的第三张文旅‘金名片’。我们觉得,铜雕,是它重生的最佳方式。我们想借助永康五金铜艺的力量。”

短短几句话后,程育全便答应了下来。

创作:一次复原挑战

“我愿意试一试。”相较于平日里自信的答复,程育全这次的回答,兴奋中带着一丝忐忑。戎人造车,是甘肃省出土的国家级文物,这意味着他无法隔三岔五直接去感受它的构造工艺。

今年3月,程育全购买了前往甘肃兰州的机票,迫不及待地去展馆一睹戎人造车的风采。他还陆续走访了省博物馆、文物馆、文史馆等,为复原工作做足了功课。

通过观察戎人造车痕迹以及浏览文史,程育全发现,戎人造车不仅结构复杂,还由金、银、贴金银铁、铜、锡和各类质地的珠子装饰,部分车辆表面髹漆彩绘。据《周礼·考工记》记载:“一器而工聚焉者车最多。”显然,车舆是古代机械制造最高工艺水平的集大成者。

带着观察心得以及几张由电脑合成的修复图,回到永康的程育全叫上儿子程颐,两人在工作室内开始了思想碰撞。

“因为是户外的展示品,采用烧制的氧化工艺效果应该是最佳的”“戎人造车两个车轮、木栏式等部件上的纹路,是不是可以用银箔镂实现”……程育全说,这次的作品与以往的佛铜雕、兽铜雕、人铜雕不同,它所需的锻造的工艺是繁多的。

程育全团队按照铜艺的技艺步骤,用刻刀、焊枪等工具精心制作蜡件模具。偌大的车间内,制模、制壳、熔模、浇铸、成型、着色……每一道工序都有条不紊地进行着。

此外,除自身蕴含的先秦文化、西戎文化外,戎人造车还包含欧亚草原文化。在甘肃省文旅厅的委托下,程育全匠心打造了4匹青铜马、4匹红古铜马,围绕祥和、沟通、蓄势、奔腾四个主题,为戎人造车增添气势。

复原:“双遗”精彩交融

在展出仪式现场,我们得以见到战国戎人车舆复原品的真容:这是一架总长3.56米、轮轴长(最宽部分)2.9米的铜制马车,车舆为木栏式,纵杆细于横杆,纵杆穿孔过横杆的网状结构;左右栏另加装饰侧板,高出木栏;侧板装饰面呈弧形,朱绘纹样,车毂黑漆朱绘……

“作为一名五金工匠,我打造了不少文物复原品,有十二生肖铜首、四羊方尊等。但车类,我还是第一次。何况它的主材料是木材,如今呈现在我们眼前的真品,是支离破碎的。”程育全说,“我们在创作的时候,最大的难点就是每一个细节都要百分百尊重历史。”

如今,凭借着卓越的永康铜艺,战国戎人车舆这件被岁月所侵蚀的文物,以铜雕的形式涅槃重生。

程育全说,铜艺百载千年留有余温,千锤百炼之间尽展魅力。铜器会在锤炼之中传递下去,传统手工艺不会落寞无人知,让文物“重生”,亦是古老的打铜手工技艺绽放异彩的特殊方式。

安明文说,下一步,甘肃文旅部门将按照成熟一批、复制一批、市场化运营一批的理念,通过市场化、品牌化手段,将由永康铜艺打造的、以展览展示为主的“战国豪车”复制品逐步引入大景区和游客集散场所,使其成为展示甘肃文化、吸引游客参与体验的特色文化产品。

融媒记者 程明星