23年前,永康日报、金华日报刊发的报道《家在深山》,引起了时任永康市委书记楼国华的高度重视,引出了黄杜山人搬迁下山——

永康下山脱贫共富的成功范例

|

23年前,永康日报、金华日报刊发的报道《家在深山》,引起了

时任永康市委书记楼国华的高度重视,引出了黄杜山人搬迁下山——

永康下山脱贫共富的成功范例

□柯高军

光阴荏苒,转眼,象珠镇黄杜山20多户村民下山脱贫,移居象珠四个村,已过去了23年。他们现在过得好吗?有什么话要说?仲夏的一天,笔者跟随已从市机关单位退休的陈润花去象珠镇走访。

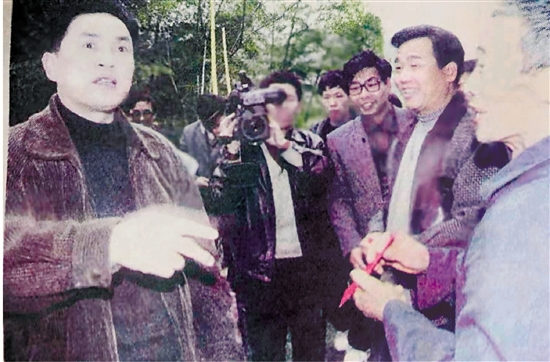

时任永康市委书记楼国华(左一)在黄杜山调研时的情景

移居生活过得平安自在

作为从黄杜山出来的人,陈润花轻车熟路,在一位亲戚的陪同下,很快找到黄杜山移居象珠四个村的老乡。他们说,最让他们怀念的是楼国华书记,如果当年没有楼国华关心民情,关注黄杜山人的艰难生活,他们可能至今还在深山里受苦呢!所以,当去年6月下旬得知楼国华病逝的消息时,大家心里都十分悲痛。

1999年下山移居象珠三村的陈根基说,他下山时36岁,现在已59岁。在黄杜山时,他只能靠砍柴挑到象珠集市售卖,每次卖得四五元,再买点粮食背回山里,生活过得十分清苦。因此,村里的男人难娶妻,与他上下年纪的村民大多下山做上门女婿,女的到了20来岁就嫁到山外去了,村里从1981年的130多人,减到1998年的80多人。

现在,陈根基的生活已有巨大变化,主要原因是象珠三村的干部群众对他们像老村民一样,一视同仁。下山时,他利用安置资金买了旧宅,前几年已翻新。居住环境、劳动环境、交通条件与黄杜山相比已有天壤之别,收入也大大增加,日子过得平安自在。

住在象珠二村,今年61岁的陈红旗,前两年建起了五层楼房,一层与四层、五层出租,自己一家住二层和三层,客厅整洁明亮,冰箱、空调、时尚家具一应俱全。陈红旗高兴地拿出时令水果招待我们。他说,自己在附近一家企业上班,收入稳定,日子过得很滋润。

告别陈红旗,我们来到象珠四村的陈春风家。她家十来年前建造了新屋,居住宽敞。她的娘家在象珠一村横坑自然村。陈春风说,别人都往山外嫁,而她却往山里的黄杜山嫁,真是“反潮流”了。现在,陈春风的儿子在附近企业上班,每天骑电动车往返十分方便。孙子11岁,在象珠小学读书,再不用像儿子一样每天走山路了。女儿已远嫁武义,生活也很好。说话间,陈春风流露出对现在生活的满足。

接着,我们又来到象珠一村的陈金福家。从黄杜山移居该村时,陈金福花了5万多元买了旧屋,2005年又拆旧屋建造起了新屋,现在居住宽敞,生活安定,购物、上医院都很方便。今年89岁的陈金福因患慢性气管炎,经常要去市中医院医共体象珠分院住院打针,由81岁的老伴照顾。

陈润花说,父亲是当年黄杜山的会计,她家也是全村仅有的培养了两个大学生的山村罕见户。真要感谢当年有眼光、思想开明的父亲,否则哪有她现在的好生活。

家住深山的艰难

1998年初冬的一天上午,一位黄杜山人来到永康日报社,向笔者诉说了该村野猪猖獗的艰难生活。第二天一早,笔者在该村驻村干部的陪同下,前往黄杜山采访。在峡源坑村的路边下车后,我俩沿羊肠小道向黄杜山攀登,用了约40分钟才到达该村,这时身上已冒汗。

由于野猪危害,黄杜山土地荒芜,村民生活贫困,许多人只好去山外谋生,去外村包田种植的就有七八户,多数青壮年外出打工。

1987年7月的一天,一场大洪水突袭黄杜山,冲倒了村民施彩仙家的三间旧屋。为了攒钱建房,她赶紧在房前屋后种辣椒、生姜,收获后挑到5公里山路外的象珠菜场售卖。她说,为了造房子,真是有五分想攒一角,有一角想攒一元。她常与丈夫起早摸黑挖屋基、挑石头,干得满手长了厚厚的老茧。此外,她还向十来家亲戚借来1400元买建材。

经过一年半的努力,施彩仙家一幢占地上百平方米的新房终于落地。她将两间分给大女儿招女婿。可由于黄杜山无田可种,大女婿没住几天就外出打工,不久就与她女儿离婚了。施彩仙与丈夫十几年的心血和企盼都成了泡影。之后,她的丈夫上山干活一脚踩空,跌断了脊柱,施彩仙用了吃奶的力气才将他背回家。三天后,有两青年回村,同情施彩仙丈夫的遭遇,于是将其抬到象珠集镇,之后再转车去缙云医治。可由于延误了治疗时间,她的丈夫成了弯腰驼背的残障人士。

听着施彩仙的讲述,在一旁的78岁老人陈长生流下了悲伤的眼泪。陈长生的老伴去世已35年,他既当爹又当娘,辛辛苦苦将三个女儿、一个儿子抚养成人。当时,女儿们都嫁到外村,儿子在金华工作,家中只有他一人,十分孤独。虽然儿子很孝顺,常寄钱回家,但很少回黄杜山,难得回来一次,也是上午来,下午走。说着,陈长生又流下眼泪。笔者急忙举起相机,拍下了他手擦眼泪的短暂一瞬(这张照片在金华日报上刊出,配报道)。

黄杜山日趋清冷。全村80来人,有60来人在外租田耕种或打工。该村没有一辆自行车、手推车,也见不到青壮年和小孩。因损耗严重,每度电要1.2元,全村一年只用1000多度电。当时的村支书陈德禄无限伤感地说,等他们这批老人过世,黄杜山就可能荒弃了。

《家在深山》

让楼书记动了感情

1998年11月中旬,永康日报、金华日报先后刊出了笔者采写的报道《家在深山》。时任永康市委书记楼国华看了该报道后,心情十分沉重,决定上山看看这些很值得同情的黄杜山人。

那是一个初冬的早晨,永康日报社领导通知笔者马上去市委办。笔者急匆匆赶到市委办才知道,楼国华当天要去黄杜山调研并现场办公。一辆中巴和几辆小车,载着市府办农业科、市农办、市民政局等单位领导,先到象珠镇政府。楼国华在会议室里简要说了去黄杜山的目的,紧接着大家就上车,向北朝峡源村方向行进。约40分钟后,大家终于到了黄杜山。

这时的黄杜山仍然是静悄悄的。驻村干部约了几个在家的村干部和老人,在一块空地上与市、镇领导见面。一村民说,黄杜山人祖祖辈辈没见过县级领导来村里视察,今天真是第一回。

这时,已有多名村民来到楼国华身旁,你一言我一语,说出了埋在心里几十年的心愿——修一条山区公路通象珠集镇。大家议论开了:山区公路落差大,弯弯曲曲起码得修10公里,投资几百万元可能还解决不了问题。楼国华思量后说,干脆下山脱贫。之后,他问了村里人口、户数。当他得知全村只有20来户不到100人时,就说落户象珠四个村,也可投亲靠友;安置的资金问题请同去的分管工业的副市长胡岩星去企业筹集,多多益善。胡岩星当即表示,这是利国利民共同富裕的大善事,定能得到企业主的支持。

听说要将黄杜山村民安置到象珠四个村,村民们都万分高兴。楼国华接着说,共同发展、共同富裕是我们共产党的一贯政策。黄杜山人生活这样艰难,政府有责任有义务为他们排忧解难。

楼国华当即指示象珠镇领导,一定要做通象珠四个村干部群众的思想工作,努力促进这项工作顺利推进。同时,还要求制订出具体安置方案,定出责任目标,并落实到人。

楼国华是说干就干,下了决心就一定要完成的“硬汉书记”。在他的带领下,胡岩星经过一段时间走企业,终于筹集到了40多万元安置资金。象珠镇政府安置黄杜山人到象珠四个村的具体方案经几轮磨合修改,也终于定稿。

次年初冬季节,经过一年的磨合运作,黄杜山有几户投亲靠友,并领到了安置资金,其余16户则分别安置在象珠四个村。他们按人口领取安置费,大多买旧屋先住下,有的暂时租屋住,以后再建新屋。安置资金中有部分支付给接收黄杜山人的村,因为黄杜山人住象珠几个村后,要按规定分得田地,并享受村民待遇。从此,黄杜山人终于结束了在深山的艰难生活,过上了崭新的生活,共同富裕开了新篇。