胡公文化:中国官德文化的一颗明星

——浅议胡公的家训家风与为官为人留给后人的启示

|

|

|

|

|

|

胡公文化:中国官德文化的一颗明星

——浅议胡公的家训家风与为官为人留给后人的启示

□胡 亦

古人说,人生有四喜:久旱逢甘雨,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜题名时。

无论是古代的官员,还是当今的公职人员,如能得到提拔重用,当然是幸运的、可喜可贺的!因为这是人生的一件喜事、好事,也是人生转折的新起点。

饮水思源。当你在喜悦、兴奋、庆幸的同时,不能忘了初心;不能忘了自己从哪里来,要到哪里去;不能忘了生我、养我的父母;不能忘了支撑我、支持我的家庭和家人。因为父母、家庭,是我们人生的始发点;家训、家风,是我们长大的原基因。

2016年3月15日,中纪委网站曾以《浙江金华胡则:为官一任 造福一方 读书至乐 教子至要》为题,向公众推介了《胡氏家训》。

《胡氏家训》由宋代胡公(胡则)与其弟弟胡赈创始,经宋元明清历代传承,不断完善,现存《胡氏家训》有18条。

《胡氏家训》是胡公文化的重要内涵,体现了胡则等先贤的家规家风与人生感悟,饱含了儒家文化的精华,涉及修身齐家治国惠民的方方面面。胡公文化是浙江宋韵文化的一个窗口、中国官德文化的一颗明星。笔者拟从五个方面对胡公的家训家风与为官为人留给后人的启示,作一些初步的探讨,抛砖引玉。

一、关于家道之理、为人之要的启示

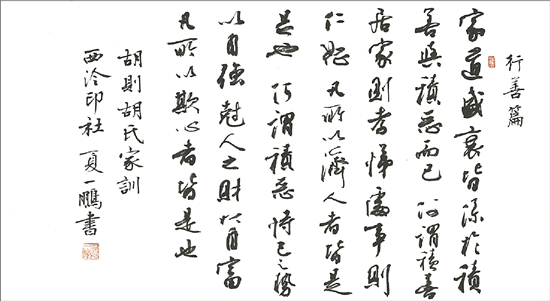

家道盛衰

【家训】

吾家本寒族,世以清白相承。

【译文】

我们家族原本就是普普通通的平民百姓家,世世代代都以清白做人为家族立世传承之本。

【家训】

家道盛衰,皆系于积善与积恶而已。何谓积善?居家则孝悌,处事则仁恕,凡所以济人者皆是也;何谓积恶?恃己之势以自强,尅人之财以自富,凡所以欺心者皆是也。

【译文】

家业的昌盛和衰败,都取决于是积德行善还是积恶为患。什么是积善?就是在家中要做到尊敬长辈、友爱兄弟、夫妻和睦,立身行事做到仁善宽容,凡是救助他人的都可以称为积善;什么是积恶?就是仗着自己的势力妄自逞强,通过掠夺他人财富使自己富有,凡是欺骗自己内心的都是积恶。

【胡公事迹】

少年学艺。胡公,名胡则,字子正,宋乾德元年(963年)出生于婺州永康库川村。

当时的永康,归属吴越国。吴越百年,不设科举,王朝官员多是贵族后代,百姓读书出仕无望,学风萧索。

永康地处浙中丘陵地区,山多地少,农业不能自足,百姓在务农的同时,还要学会一门手艺以谋生。家境贫寒的少年胡则,也加入了学手艺的行列。“出外就傅,从师学艺”,开启了“工匠行担奔四方,走乡串巷别家园”的模式。胡家祖上乐施、胡则少年救人、喜结良缘善果。

在胡则16岁那年,发生了一件改变他命运的大事。宋太平兴国三年(978年),吴越国纳土归宋。

宋太宗秉持“武而立国、文而治国”方略,把科举作为最重要的人才选拔制度,无论是富家子弟,还是寒门学子,只要用功读书,考取功名,都能入朝为官,施展抱负。

吴越归宋后,宋太宗增加了科举考试的录取名额。16岁的胡则作出人生新的选择,回乡读书,参加科举。

胡则寒窗苦读,27岁时金榜题名,成为永康第一个进士,也是宋代两浙八婺大地的首位进士。少年时吃苦敬业、守信创新、乐于助人的工匠精神磨炼,给胡则为官为人的思想打下了基础。

胡公少年学艺,距今已有1000多年,是五金工匠的同道人。

义赎昌期。龙昌期,四川学者,比胡则小8岁,一生写了100多卷书。应福州知州陈绛之邀,他曾给福州官员与子弟授《易》,陈绛给他10万酬谢。后来,陈绛坐罪罢官,刑部将龙昌期从四川押到福州,交由新任知州胡则审案。这事发生在宋天圣三年(1025年),胡则63岁。胡则凭事实、重证据、讲公道,当堂宣判:龙昌期无罪有功,但10万公金按规应限期追缴入库。龙昌期听了,既感激又忧愁。原来,10万之酬早已化为其父母妻儿的口体之奉,即使倾家荡产,也难以清偿了。胡则悉知此情,扶起昌期,慨然道:为师领束修(学费),圣贤所创之规,千古同理也;10万公金用本官俸禄扣抵并资助回家路费,先生自由了。

龙昌期边哭边喊:“终于遇到青天大老爷了!”

如果龙昌期遇到一个昏官、贪官,可能会把牢底坐穿,甚至人头落地。还好不幸中的大幸,龙昌期遇到了胡则这样的好官、清官,曲直分明,敢于担当,乐善好施。他的罪名洗清了、老命保住了,还得到了资助。

《胡公》纪录片截图

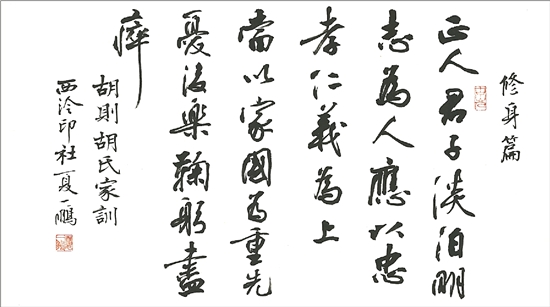

二、关于志存高远、天下为公的启示

【家训】

读书志在圣贤,为官心存君国。穷则独善其身,达则兼济天下。

【译文】

读书要以努力成为圣贤之人为志向,做官则要始终保持忠君爱国的思想。不得志时,要洁身自好、修养个人品德;得志显达时,要造福天下百姓。

【家训】

正人君子,淡泊明志。为人应以忠孝仁义为上,当以家国为重;先忧后乐,鞠躬尽瘁。

【译文】

正人君子,应该淡泊名利而使自己志趣高洁。做人应当以忠、孝、仁、义为最高道德准则,应当以国家为重;要忧患在前、享乐在后,要恭敬谨慎,竭尽心力。

【胡公事迹】

睦邻怀远。宋天禧三年(1019年),57岁的胡则任广南西路转运使,前往琼州按察。

当时,有一艘外国商船在海南遇险,向大宋求救。胡则即命琼州府贷钱300万给外商,但立刻有不少官员出面阻止,认为外商与我语言不通,而船又没有根,只怕有借没还,风险太大。胡则开导说:“人有难,要相帮。外商向大宋求救,如果置之不理,岂是大国应有的风度!再说,瓷器、丝绸、茶叶诸物,海外甚销,现今我陆境有战患,贸易受阻,如能开拓海路,利华益邦耶。”他毅然自己担保,救援外商。

借期快要到了,这些外商却没有一点音信。当时,琼州遇旱,百姓疾苦。胡则写信给永康老家:把田地、家产卖了,换成粮食运来琼州。侍卫含泪刚要出门送信,吏员来报,有外商求见。只见一群外商扛着几只箱子来拜见胡则,原来他们就是胡则救助的那批人。外商跪拜高呼:“感谢大宋!感谢胡大人!”返还借贷十倍:3000万!宋真宗获悉大悦,下旨表彰胡则:胸襟阔广、敢于担当、睦邻怀远、为国争光!

2003年6月12日,习近平同志视察永康,他在方岩胡公祠指出:“我们也要像胡公‘睦邻怀远’那样招商引资,加强对外合作。”在胡公故里永康,在勇立潮头的浙江,素有“义利双行,以义为先”的美德情怀;胡公在1000多年前率先身体力行,是重义行利、天下为公的拓路人。

力保庄田。宋天圣三年(1025年),63岁的胡则在福建福州当知州。福州原有大片海涂、荒滩。太宗时授券予民耕,只征少量税米。后朝廷财政吃紧,欲将福州庄田加收租米,佃农们强烈反对。胡则一上任,即查明实情:福州庄田地脊收薄、佃农贫寒,上奏劝阻。朝廷同意不加收租米,但不久又动议将庄田统一收回再卖,并且标价又很高,佃农们买不起,群情激愤。胡则深入田舍,体察民意,再次奏本,要求降低价格。不料,二次奏本却石沉大海。胡则第三次还要上奏。部下劝说:“大人,不能再上奏了,第二次上奏没有回答就是回答啊!事不过三,第三次还上奏,朝廷对您印象不好,您以后的仕途就难了。”胡则说:“不,我既然当这里的地方官,就要如实报告这里的情况、真实反映这里的民情。”胡则第三次上奏,慷慨激昂,语气也重:“百姓疾苦,刺史当言之;而弗从,刺史可废矣!”他手拿乌纱帽,为民请命。胡则三保庄田之举,终引起皇上重视,下旨其值减半,宽限三年。三年后又予全免。

正人君子

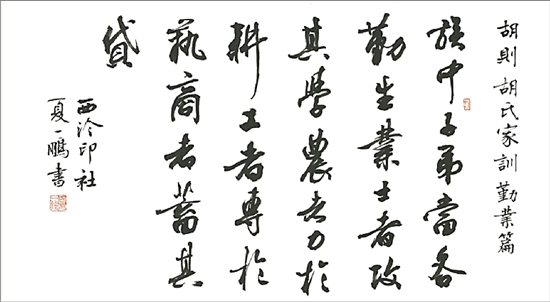

三、关于实干实功、经世致用的启示

【家训】

族中子弟当各勤生业。士者攻其学,农者力于耕,工者专于艺,商者蓄其贷。

【译文】

家族中的子弟应当在各自的行业中勤勤恳恳、兢兢业业。读书人要用心攻读学业,务农的人要致力耕种劳作,工匠要专注技能工艺,商人要积聚资产财富。

【胡公事迹】

胡则内敛沉稳,坚持行胜于言。他为官47年,履职过40多个职位,五起五落,但在得失名利面前宠辱不惊。对他而言,与其去质疑政治纷争,不如踏踏实实做好手头的每一件事。故而,胡公无论在什么岗位上,始终为国为民尽忠尽责。

治理钱塘。宋天圣四年(1026年),64岁的胡则任右谏议大夫、知杭州。忆江南,最忆是杭州;上有天堂,下有苏杭。可当年胡则看到的杭州是:破旧的房子、穷苦的百姓、沉寂的西湖,到处是衣衫褴褛、面黄肌瘦的老人、妇女和儿童。什么原因?一是当时社会的积弱,二是杭州有钱塘江,钱塘江潮水冲得百姓流离失所,民不聊生。

胡则到任的第三天,就带上熟悉水务的幕僚与工匠,对江堤海塘进行勘察;发布的第一道知州令,就是修筑钱塘。胡则运筹帷幄、身体力行,得到百姓响应。经过艰苦奋斗,治理钱塘取得成功,水患变成了水利。

胡则此举,也为后来北宋另一位杭州知州苏东坡治理西湖打下了基础,也才有了“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”的西湖美景。

当时的杭州人已将胡则称为神,《咸淳·临安志》里写道:“神,姓胡名则,婺之永康人。守杭有惠政,在郡时独无潮患。”

改革盐法。宋天圣八年(1030年),68岁的胡则迎来了仕途上最辉煌的时期:他由河北都转运使升为给事中、权三司使。三司使,又称计相,是宋代主管全国财政经济的最高长官。此时的皇朝,正陷财政危机,胡则一上任就面临考验。

山西运城盐湖区的解州,是北宋重要的食盐产地,也是重要的财政收入来源。当时,解州盐池的盐堆积成山,而百姓却无盐可食。如何解决盐荒,这个难题就落在了胡则的头上。胡则经察访,提出了“盐制改官卖为商销”的提议。然而,在那种重农抑商的社会环境下,这个提议引起了朝中官员的极力反对,认为有辱圣人治国之道,更有人攻讦他是官商勾结。

胡则深知官盐官销,实施多年,利益错综复杂,自己又深受丁党之累,一有不慎,就会授人以柄。况且,胡则已经68岁,正常情况下再过两年就退休了,是不是还值得领衔改革?事实是:胡则明知山有虎,偏向虎山行;他义无反顾、勇往直前!

在与翰林学士盛度、御史中丞王随等人商议后,胡则再奏《通商五利之法》,言之有据、切中时弊。宋仁宗准奏,新盐政施行。有市场竞争,盐的价格降了,品质好了,买卖顺了,朝廷的收入多了。而胡则却因改革得罪不少权贵,一年后从计相贬为知州。

改革盐法,是宋仁宗支持、胡则主导的北宋立国以来的第一次经济改革。它使商业得到重视与发展,也启蒙影响了后来的庆历新政、王安石变法和“浙东学派”。胡公是实干实功、经世致用、勇于创新的先行人。此后,在吕祖谦、陈亮、北山四先生等共同努力下,金华学术逐渐发展壮大,影响了浙江数百年的学术格局与精神气韵,是当之无愧的“浙学源头”。

各勤生业

四、关于读书教子、人才至上的启示

【家训】

为人者至乐莫如读书,至要莫如教子。子孙虽愚,经书不可不读,即使冥顽,纵有开悟之时。

【译文】

人最快乐的事情应当是读书、读好书;最重要的事情应当是教育子女,把子女教育好。子孙即使愚钝,四书五经是一定要读的,即使是愚昧顽固的人,读了书也会有通达醒悟的时候。

【胡公事迹】

扶才启后。胡则出身于农家,经苦读登科,深知平民子弟读书之难、读书之要。他一生非常重视教育,重视人才。出仕后,胡则率先出资在家乡方岩建读书堂、在五峰建重楼,以方便后人读书。

胡则在许田任上,厚待清贫举子丁谓;在福州任上,义赎四川学者龙昌期;在陈州任上,以国士相知苏州才俊范仲淹。

胡则71岁时任刑部侍郎、再知杭州。他一上任就大力兴办教育,请范仲淹代笔,向朝廷奏乞余杭州学名额。

晚年,胡则与胡赈共同创立胡氏家训,激励后人崇德尚学,兴家报国。

读书教子,嘉风辈传。胡则金榜题名后十一年(1000年),胡赈中进士(礼部侍郎);再过14年,胡则52岁时(1014年),其长子胡楷中进士(服勤词学科,睦州知州、杭州通判、都官员外郎)。

历史上,胡氏一门进士及第多达54人;胡公故里永康库川一村,明清两代秀才、贡生、举人就有近200人,为官者众多,涌现了一批清白传家、为国尽忠、为民造福的清官、好官。

为人者至乐

五、关于守道齐家、家和业兴的启示

【家训】

恩莫大于父母;情莫切于兄弟。

【译文】

恩情中,最大的莫过于父母之恩;情感中,最深切的莫过于兄弟姐妹之情。

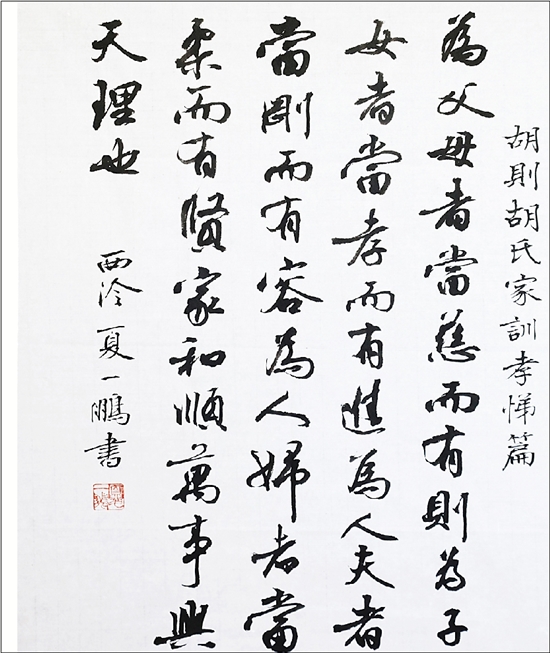

【家训】

为父母者,当慈而有则;为子女者,当孝而有进;为人夫者,当刚而有容;为人妇者,当柔而有贤。家和顺、万事兴,天理也。

【译文】

作为父母,应当慈爱子女,同时要以身作则、教导子女;作为子女,应当孝顺长辈,同时要积极进取、好学有为;作为丈夫,应当刚勇担当,同时要宽容大度,呵护家人;作为妻子,应当温柔达理,同时要勤俭持家,和睦邻里。家和万事兴,这是天理也。

【胡公事迹】

草木之祥。“恩莫大于父母”“百善孝为先”是胡公的醒世恒言。天禧五年(1021年),胡则(59岁)任广南西路转运使,远离家乡已多年。朝廷拟任他为谏议大夫、广州知州。此时,其父承师公年已八十,胡则思父心切,恳辞返乡,感动圣上,以户部郎中复任江淮制置发运使,以近孝亲。翌年,老父仙去,公以哀去职,尽心于丧(达人公墓在永康城郊,建有北镇殿;今永康中学续建了胡公亭)。忆及十四年前,即大中祥符元年(1008年),胡则(46岁)提举两浙榷茶事、知睦州时,丁母亲(应太夫人)忧,庐于墓侧,以终丧纪,有草木之祥,受到郡府赞赏。圣上表彰胡则的孝道:“胡某为孝,虽非其例,与以明劝也。”特赠封其母为“永乐县君”,赠封其父为“吏部郎中”,光宗耀祖。

天地间有杆秤,秤之砣乃百姓。

纵观历史,从古至今,一个官员在百姓心中之分量、在历史之地位、在当今之影响,不在于其出身、官职与其他,而在于其为民谋、为国效、为后范耳。

胡公爱国为民、勤廉为政,为官一任、造福一方,秉正崇善、敢于担当,为百姓称神、为历史称道,是古代为官者之楷模、当今从政者之榜样。胡公精神永放光芒!

为父母者

胡公文化 总第96、97期 主办:胡公文化研究会 胡公书院 主编:胡联章 支持:古山镇党委政府