远离故土隐姓埋名 心系家国身许戈壁

一起来听孙老讲述那段不平凡的岁月

|

|

|

远离故土隐姓埋名 心系家国身许戈壁

一起来听孙老讲述那段不平凡的岁月

H

“核蔼可氢”的爷爷孙振锄②

上一期,本报报道了86岁功勋老人孙振锄的学车故事。事实上,这位永康老人学车走红背后的根本原因在于他的特殊身份。这位被网友称为“核蔼可氢”的老人究竟干什么,有哪些特殊的经历?

7月9日上午,市融媒体中心派出的采访小组如约到达孙振锄的住处,对话这位从永康走出去的“两弹一星”研究员。

孙振锄的军装照

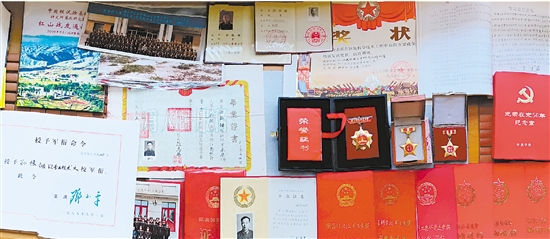

孙振锄获得的各类奖项

15岁挥别亲友

前往杭州学习

一看是家乡的人来了,孙老和爱人赶紧邀请记者一行进屋。一落座,孙老就用永康话对大家说:“我是古山孙宅人。”孙老亲切的话语,一下子拉近了大家的距离。

1936年8月,孙振锄出生于古山孙宅的一个农民家庭。由于他的父亲有腿疾,家里主要依靠饲养家禽为生。

“我小时候去赶鸭子,总是很快就点好数量,人家都很好奇。我就告诉他们,我是3只为一组数的,基本上赶鸭子的竹竿挥一挥,就数好了总数……”回忆起童年在家乡时的往事,孙振锄的脸上露出了孩子般的笑容。

15岁那年,孙振锄被保送到杭州商业学校(现浙江工商大学)就读。据了解,当时全永康只有3个人获得了保送资格。1952年,由于在统计方面有特长,毕业后的孙振锄被分配到国营商业系统任计划统计员。工作4年后,他又以在职人员的身份投考飞行员入伍。因为打算盘速度快,他被分配到海军航空兵一师任文化教员和粮秣会计。

“我人生的一个转折点发生在1958年。当时,部队要推荐4个高中学历以上的人报考中国人民解放军哈尔滨军事工程学院(以下简称‘哈军工’),我被选上并考中后开始接触国防科研工作。”孙振锄说,在哈军工原子工程系核爆炸测试专业学习6年后,他顺利毕业。

不过,真正的人生转折点总是毫无预兆地到来。毕业论文答辩完成后,孙振锄被安排去参加一项“特殊任务”,而这个任务,正是我国首次核试验。

27岁前往戈壁执行特殊任务

“当时也不知道这个任务要执行多久,只知道时间紧迫,要迅速和家人告别。”孙振锄说,组织批准同意后,他给家里写了一封信,大意是将要出一次差,请家里人不必担心。

信中只是简单的一句出差,但实际上,27岁的孙振锄一消失就是5个多月。在那个年代,身处县城的父母如何不担心?但是,无论孙家人去哪里打听,孙振锄都毫无消息。

“没有多说一句话,也没有再写一封信,当时就感觉这个人好似凭空消失了,连任何踪迹都找寻不到。”孙振锄的姐姐孙玉芬说,弟弟失去联络后,家人都非常担心,直到后来休假回到永康,母亲才含泪确认自己唯一的儿子还好好的。

孙振锄告诉记者,自己永远不会忘记,母亲见到自己时说的第一句话:“你是从天上掉下来的吗?”

面对家人的不解和追问,孙振锄始终坚持着绝对保密的原则,继续参加核爆炸试验的工作。除了对亲人的牵挂,只身在戈壁工作的孙振锄还要克服恶劣环境所带来的影响。

孙振锄工作的地方就是新中国首个核试验基地——马兰基地。

马兰基地是20世纪50年代由部队在罗布泊西端一片戈壁滩上建设而成的。在这片荒无人烟的土地上,无数人用实际行动塑造了“马兰”精神:“干惊天动地事,做隐姓埋名人。”

“当我第一次坐飞机进入罗布泊的时候,感觉这里就像一片大海,但飞机降落后才发现,在这里不仅要承受高温酷暑,还缺乏淡水。”回忆起初到试验场的情景,孙振锄说,“试验场分为场区和基地,场区位于戈壁滩,距离基地有200公里左右。当时的条件很艰苦,大部分人只能住帐篷,附近的水源只有一条天山山脉的支流……”

艰苦的条件并没有让大家退缩,由于大学学习内容是关于核爆炸光冲量的项目。在试验场,孙振锄的主要工作是研究核爆的冲击波和光辐射、光冲量。

凭借刻苦的努力和专业的水准,从第二次核试验开始,孙振锄就担任了科研试验项目组组长。在接下来的7年中,他连续参加了8次大气层核试验任务,还参加了我国首次塔爆原子弹、空投原子弹、热核武器、导弹核武器、增强型原子弹以及首个氢弹等核武器的地面爆炸试验。

28岁见证我国第一朵“蘑菇云”

从学校毕业到正式退休,在国防科研一线的32年间,最令孙振锄难忘的,还是1964年10月16日那天。

“在50公里外的一个山坡背后,我们紧闭双眼,低头等待那一刻来临。”孙振锄回忆,“那时候,我们都屏住了呼吸,不敢发出一点声音,周围只有风吹过地面的沙沙声……”

“突然,我们眼前出现了一片亮光。”说到这里,孙振锄的眼睛看向了远方,“那是新中国的第一朵‘蘑菇云’,我们许多人都激动地抱在一起哭了起来,还有人将帽子抛向空中,大家穿着破旧的军装,脸色蜡黄还带些尘土,对着‘蘑菇云’发疯似地挥手、大叫……”

那一刻,所有人都知道,这朵“蘑菇云”不仅意味着核试验的一次成功,更意味着我们就此打破了超级大国的核垄断,为国家安全筑起了新的“长城”。

“我始终认为,核试验的成功不是仅靠我们一批人的努力,而是全体同胞共同努力的结果。”说到这里,孙振锄有些动情,“20世纪60年代正是我国经济困难时期,能以这样的大手笔投入国防科研工作,都是全国人民勒紧裤腰带节省下来的。”

回忆起28岁那年,第一朵“蘑菇云”在空中升腾的特殊时刻,这位耄耋老人的眼中闪着光,意气风发的样子好似黑白相片中那位穿着军装的青年……

□记者手记

少小离家身许国 乡音未改系桑梓

在与孙老交谈的过程中,记者不止一次湿润了眼眶,与伟大历史的亲历者这样亲近地交流是令人激动和兴奋的。听着这位功勋老人时不时从口中蹦出的永康话,记者感觉又是那么亲切。

见面时问起家乡变化,交谈时提起家乡发展,分离时还不忘问候家乡父老……尽管15岁就已离乡,但也看得出家乡在这位老人心中沉甸甸的分量。

20世纪60年代,与孙振锄一样,许许多多穿着军装的青年来到了荒无人烟的马兰基地,面对家人的疑惑,他们选择了闭口不言。如今,那些在最好的青春年华以身许国的人们,大多已离开了我们,但他们用生命铸就的“国之重器”和刻苦钻研“两弹一星”的精神,早已照亮了这个国家和民族走向伟大复兴的道路……

少小离家身许国,乡音未改系桑梓。孙老的工作经历令人敬佩,但说到他选择在86岁高龄去考驾照的经历,那就不得不提到他的爱人李克。接下来,记者将从生活的角度,走近这位功勋老人的亲人,感受那个不平凡年代里的“平凡”爱情。

R

融媒连连看

扫一扫 看视频

融媒记者 胡锦 赵文河 田佳琪