千古奇女吴绛雪

|

千古奇女吴绛雪

□吴华潭

古往今来,才子佳人的故事多如牛毛,不胜枚举。说起美女,大家想到的定是西施、王昭君、貂蝉、杨玉环;说起才女,很多人想到的则是李清照、蔡文姬、薛涛;说起烈女,一般都会想到花木兰、梁红玉。其实,在清朝前期的永康,也出了一个名载国史的才女,名气虽不及前列女子,在清朝后期却也名震朝野;能将美女、才女、烈女集于一身的奇女,更是凤毛麟角,首屈一指的当推吴绛雪了。

一

吴绛雪(1650年-1674年),古山镇后塘弄人。清顺治七年出生于一个书香之家,目光有神,面容姣好,招人钟爱,父亲为之取名宗爱,并寓意赤心如绛,身洁似雪,故字绛雪。父亲吴士骐,字应祈,号骥良,郡廪生出身,历任仙居、秀水(今嘉兴市)、嵊县等地教谕。母亲应氏,出身芝英儒门,绛雪出生当年去世。绛雪姐妹三人皆由父亲抚育教养成人。

吴绛雪从小随父四处宦游,天资聪颖,敏慧出众。四岁学识字,六岁读经史,九岁知音律,闻琵琶曲即能随声唱和。十一岁能诗文,当时作七绝《题晴湖春泛图》:“画桡缥缈欲凌空,两岸花开映水红。三十里湖晴一色,春来都在晓莺中。”诗中意境开阔,画面生动,春光荡漾,令人赞赏。十二岁能以诗入画,设色精绝,画达诗意,一时名闻遐迩。

康熙二年(1663年)正月,明末清初有“江左三大家之一”称誉的端毅公龚芝麓太守在嘉善私第举行家宴,吴教谕也在邀请之列。当时只有十四岁的吴绛雪为父代拟奉和诗,其中有“词人案板称三影,文士濡毫擅八叉”之句。当时在场的著名诗人章汝铭阅后击节称赞道:“‘三影’‘八叉’句,虽柳三变、张九成之时,不过如此……全篇典雅称是,余爱玩不忍释手……闻其人亦国色也。”因此,他作词三绝赠吴士骐,末首云:“如花姊妹粲成行,三妹清才更擅场。欲问玉容曾称否?芙蓉犹恐妒新妆。”由此可见,吴绛雪的的确确是一个才貌双全、国色天香的美女。

吴绛雪还是一个艺术上的多面手,书画方面的造诣,不在诗词之下。书法娟秀典雅,酷似董香光。尤精绘事,《图绘宝鉴》称她“工画花草翎毛人物,着色山水亦佳”,传世画作有《梅鹊图》《落英》等。咸丰年间,湘军水师统领彭玉麟收藏了吴绛雪的《梅花图》画作。《清诗别裁集》初刻卷一有龚芝麓尚书《题绛雪画册》诗一首:“卖珠补屋意高闲,万叠烟霞拥玉颜。想象乱峰晴雪里,自临眉黛写青山。”清著名学者、诗人沈德潜评吴绛雪:“其人品格高洁,可知林下之风不止闺房之秀。”吴绛雪不仅是美女,更是才女,令得其作品的清朝达官名士赞叹不已。

二

现存《吴绛雪诗钞》集诗一百余首,共分两卷。第一卷为《六宜楼稿》,有47篇51首,大都为随父宦游期间所作。“家严怜弱女,远道亦提携”。顺治十五年(1658年),九岁的吴绛雪随父来到秀水,至康熙四年(1665年)回到永康,“六年浪迹浙西东”。这一时期,吴绛雪感受着书香门第的耳濡目染和父亲的谆谆教诲,再加上冰雪聪明、善学超人的禀赋,成为闻名浙北一带的“神童诗人”。她或悠游于青山绿水之间,或题咏于诗画书简之中,或唱和于禊集筵宴之上,以灵动奇妙的才思、清新鲜活的笔调,记录了自己诗歌创作的成果,度过了她短暂一生中最为幸福的韶华时光。“萧疏瘦影映芳梅,曾记儿时手自栽。昨夜衾寒香入梦,月明窗外一枝开。”短短二十四字咏梅诗,生动描绘了梅花疏枝瘦影、月照花开、随寒送香、香透梦乡的形象和品格,吟诵之余,让人品尝到与王安石的《梅花》、李清照的《孤雁儿》和陆游的《卜算子》一般清新、冷峻、隽永的韵味。

第二卷为《绿华草稿》,有42篇50首,绝大部分是回乡途中、归家和成婚后的诗作。如果说第一卷以“如翠竹敲风、明霞映水”的“清声俊骨”,在相对沉闷的清初诗坛引起了不小的轰动,第二卷则以忧愤的深广和怨而不怒的情感表达,引发了更加强烈的社会反响。集中反映婚后生活的40来首诗歌,一改以往清新明快的风格,苍凉却不悲伤,沉雄却不压抑。回到永康的次年(1666年),十七岁的吴绛雪步入了婚姻的殿堂。丈夫徐明英,县城西街的一位庠生。洞房之夜,吴绛雪深情地写下了一首23韵长诗《同心歌》。开篇虽有对父母包办婚姻的些许慨叹,“两家昔相好,早岁订婚期。主盟在父母,与君两不知”,但通篇主基调表达了她对爱情的忠贞不渝,对婚姻生活的美好憧憬,“一朝得相傍,欢乐免仳离”“困顿共君守,艰难共君持。愿君莫忧贫,抱瓮敢辞疲”“物有同心茧,花有同心栀。同心复同心,永矢无猜疑”。

有道是“自古红颜多薄命,恹恹无语向东风”。康熙十二年(1673年),外出谋生的徐明英病死异乡,二十四岁的吴绛雪年纪轻轻就守了寡。次年,她悲痛地写了一首《悼杏》诗:“人间薄命恨无穷,谁料名葩亦与同。倚遍栏杆消息断,可怜二十四番风!”诗序云:“杏为夫子所栽,夫子逝后,杏亦随枯。”这首诗是她的绝笔,其丧偶之痛,怀念之深,李商隐的《暮秋独游曲江》、苏东坡的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》也不过如此。《燃脂续录》挑选了吴绛雪几十首诗进行点评,认为“此等数十联,俱脍炙人口”,称赞“闺秀吴绛雪,清词丽句,目不暇赏。”

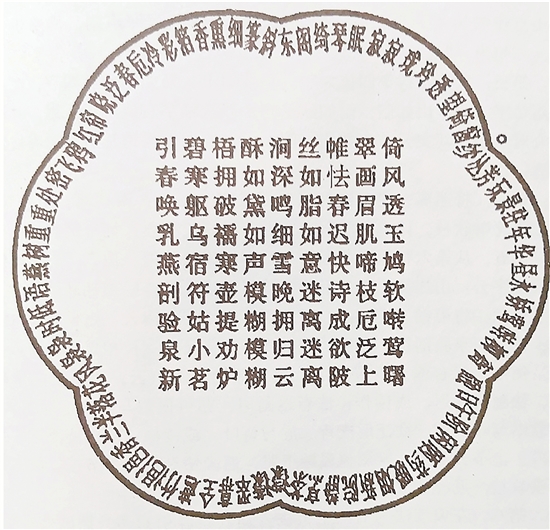

提起吴绛雪的作品,不得不讲她的《同心栀子图》。这是我国回文诗史上绕不开的又一座高峰,可与前秦时期才女苏蕙所作的《璇玑图》相媲美。吴绛雪在十几岁时就写了七言《回文闺咏》的回文诗,一时传为佳话。二十三岁时作此图,将回文诗的技巧运用推演到了登峰造极的地步。时至今日,我国再也没有回文诗人能出其右。

《同心栀子图》共有165字,其中84字呈六瓣弧形均匀排列在外缘,每瓣14字,从“纱”字左旋到“丛”字,得七言诗六联,每联顺读倒读自成七言绝句;另81字组成方阵,中间以自己的“雪”字为核心,把“雪”字拆成“雨”“山”二字,纵读横读,左旋右折,钩心斗角,顺逆往复,可以吟诵出成百上千首诗词,构思奇巧,诗情画意,情景交融,回味深长。这是一座储藏巨丰的诗词富矿,要进一步地开采、挖掘具有很大的挑战性,唯有心者和专家才能领略其无穷的魅力。

三

康熙十三年(1674年)六月,“三藩”已先后叛乱,原福建游击将军徐尚朝奉靖南王耿精忠之命挥戈北进,犯兵浙东,缙云、宣平等县相继沦陷。大兵压境,永康县岌岌可危。徐尚朝早年曾任处州(今丽水市)协统中军(徐明英曾在其麾下做过幕僚),对吴绛雪的美貌和才华早有耳闻并垂涎已久。此次即将兵临永康,已获知吴绛雪寡居娘家,便以保护大明官宦遗孀为名,传檄永康县衙,命速将吴绛雪护送至军营,方可免遭屠城之灾。官绅们无以为计,屈服于叛将的淫威,只得到后塘弄向吴绛雪传达上述信息。为保住全县10多万父老乡亲的身家性命,吴绛雪佯装应允,并提出叛军全部离开永康县境后方可动身。徐尚朝无可奈何,只得一边传令所部官兵火速绕道攒行,往金华方向进发,屯兵积道山等待,一边派遣数名兵弁婢女携二骑一轿迎娶保护吴绛雪。接亲队伍取道三十里坑,吴绛雪以坐轿闷热为由,换成骑马,行至白窖岭,即将离开永康县境时,又以口渴为由,支开婢女进村取水,趁护送者不备,策马驰向山崖,纵身一跃,坠涧而亡,年仅二十五岁。

一代才女,香消玉殒!悲乎?

更可悲的是,以一己之身换取全邑无恙的吴绛雪,从康熙十三年(1674年)至道光十九年(1839年)这165年间,默默无闻,如同一粒尘埃消失在人世间。更让人匪夷所思的是,康熙二十七年(1688年)、道光十七年(1837年)两次修县志,吴绛雪籍籍无名,舍身纾难、保境安民的英雄壮举也只字未提。为什么会出现这种反常的现象呢?原来,吴绛雪殉身后不久,叛军就被清廷官兵剿灭。平定“三藩之乱”的总指挥康亲王在查阅军情战报时,发现永康邻近各县均遭叛军蹂躏,唯独永康幸免兵燹,怀疑永康官绅通敌,准备派兵进行清剿。但最终查无实据,不了了之。当时,永康官僚也的确是为了避免通敌的嫌疑,将吴绛雪舍身取义之举隐踪匿迹,不报不提,以至她的英名湮没了近两个世纪。

好在历史和人民归根结底是公正的,对吴绛雪的褒奖虽然会迟到,但绝不会缺席。道光十九年(1839年),安徽桐城的吴廷康来永康担任县丞。他是个诗文丹青高手,并爱好收藏,在收集吴绛雪遗稿过程中,发现其惊天地、泣鬼神的壮举,决定不遗余力地将其沉冤昭雪。他筹资刊印发行《吴绛雪诗钞》,委托海盐戏曲名家黄宪清编写剧本《桃溪雪传奇》并广泛演出,邀请德清大学者俞樾撰写《吴绛雪年谱》,通过各种途径邀请到兵部尚书彭玉麟等达官名士为上述作品作序、题词,“雪藏”了近200年的英雄事迹才大白于天下。俞樾称赞道:“吴绛雪以国色天才,从容赴义,以全永康一邑民命,亦昭代一奇女子也!”光绪十八年(1892年),再修县志,才有其事迹记述,民国时期,载入《清史·列传》,名垂青史。光绪二十年(1894年),经奏报朝廷旌表,准予在县城西门敕建烈妇坊、烈妇祠,在殉身处重修坟墓,配建烈妇亭,供后人凭吊纪念。青山有幸,英灵永伴!

吴绛雪作为生活在当时社会最底层的一名弱女子和寡妇,羸弱的肩膀为什么能挑起保全一县10余万民众的千斤重担呢?这与她从小接受舍生取义、崇尚英雄的道德信仰教育和熏陶息息相关。她在《赠邻女》的诗中写道:“倚槛轻风作晓寒,喃喃絮语忘朝餐。谈兵未必深闺事,偏挽邻娃说木兰。”从中可以看出,吴绛雪是多么崇拜花木兰,讲起女英雄的故事是那么头头是道、痴心专情,以至忘了吃早饭,颇有几分“不爱红装爱武装”的英雄豪气!所以,在事关全县百姓生死存亡的危急关头,她毫不犹豫地挺身而出,义无反顾地选择了纵身一跳,慷慨捐躯,让短暂的一生闪耀出最绚丽夺目的光彩。一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。我们今天缅怀吴绛雪,主要意义就在于此。

呜呼!盛哉斯世,当存忧患。奇女英名,千古流芳!

吴绛雪的《同心栀子图》