1000多年前,唐朝诗人陆龟蒙为它“代言”

永康是中国松石文化发祥地?

|

|

|

1000多年前,唐朝诗人陆龟蒙为它“代言”

永康是中国松石文化发祥地?

松石因其观赏价值、人文价值和科学价值三者兼具,备受历代文人雅士、市井平民的喜爱。然而,中国松石文化发祥地在哪,却一直难以定论。笔者经30多年的松石研究,逐渐有了一个清晰的认识,愚以为:永康可以说是中国松石文化的发祥地。

永康松石

闻名于世

我国关于树化石的最早记载是春秋《山海经·海内西经》中的“不死树”,对松石最早的记载是战国《尚书·禹贡》中的青州(今山东)出“铅松怪石”,还有唐武宗会昌元年(841年)记载:“扶余国(今松花江流域)贡松风石,方一丈,莹彻如玉,其纹树形,若古松。”这些记载虽然表明中国古代较早就发现了形似松树的怪石,但松石在民间被广为收藏和赏玩,且有比较完整记载的当推唐代著名诗人陆龟蒙(?-约881年)写的《二遗诗》。

《二遗诗》诗序中就明确指出两位朋友送来的两块奇石是永康松石。诗序对永康松石的生成由来、产地、特征以及当时民间的风行盛况等,都作了详细描述。《二遗诗》是迄今为止历史上全面介绍松石文化现象的最早记录。现不妨将《二遗诗》以示读者:

石者何?松之所化也!永康之地多名山,中饶古松,往往化而为石。盘根大柯文理具析,好事者攻而置于人间,以为耳目之异。太山羊振文得枕材,赵郡李中秀得琴荐,皆兹石也,咸遗予,以二遗之奇,聊赋诗以谢。

谁从毫末见参天,

又到苍苍化石年。

万古清风吹作籁,

一条寒溜涤成川。

闲追金带徒劳恨,

静格朱丝更可怜。

幸与野人俱散诞,

不烦良匠更雕镌。

《二遗诗》至少确认了永康松石三个方面的重要信息:

1.永康松石当时已闻名全国。永康松石何时最早被发现并被人们接受收藏,虽然还有待进一步考证,但唐代陆龟蒙所处的时代,永康松石远近闻名已是不争的事实。要不然,产于永康的两块松石也不可能跑到陆诗人的两位北方朋友(一位是山东人、一位是河北人)手里,而两位朋友又千里迢迢地把它送给这位江苏诗人(陆龟蒙为江苏苏州人)。还有,产自永康的松石如果不是早已闻名于世,陆诗人也不可能有如此深度的了解。所以,陆龟蒙的《二遗诗》,与其说是把永康松石作为观赏、收藏的最早记录,还不如说是永康松石早已风靡神州大地的一个权威印证。

2.永康松石极为珍贵。陆龟蒙诗序说:“太山羊振文得枕材,赵郡李中秀得琴荐,皆兹石也,咸遗予,以二遗之奇,聊赋诗以谢。”名叫“枕材”“琴荐”的两块松石,确实十分难得,都是两位好友好不容易“得”到的,是两块“奇”石,陆诗人非常喜欢。这充分说明永康松石不乏上品和极品,当时的知名度、美誉度已极高,是文人雅士收藏追逐的对象。

3.永康松石已被民间广泛收藏。古时永康松石有没有成为贡品,现在还难以断定,但作为民间收藏、赏玩的珍品,则已是较为普遍的现象。陆龟蒙诗中的“好事者攻而置于人间,以为耳目之异”,说的就是在民间有很多喜欢松石的人把它挖掘出来以供赏玩。这足以说明当时永康松石在全国民间已经盛行。

永康松化石

马自然“指松化石”故事流传甚广

中国早在公元三世纪就已知道松树的石化现象,西晋张华在其《博物志》中说“松树之石化,需时三千年”。但即便如此,古人对松石到底是如何形成的也无法作出科学的解释,但流传更广、记载更多的还是神话故事。据北宋欧阳修、宋祁编纂的《新唐书》记载,在北方拔野古康干河(今黑龙江一带)当时有“投松化石”的传说,但“投松化石”的传说与唐代道士马自然在永康延真观前“指松化石”的传说,是不可相提并论、同日而语的。

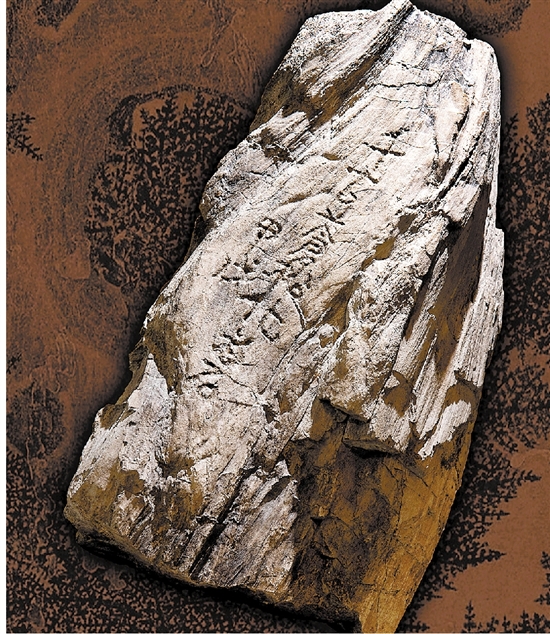

首先,马自然“指松化石”故事完整性无可比拟。仙人马自然和他的两位道友——永康牧马岩道士王知微和徒弟王延叟,在唐建中元年(780年)八月十五日,“……自霍桐回永康县东天宝观驻泊,观前有大枯松,湘(马自然)指之曰:‘此松已三千余年,不能成仙,即化为石’。忽大风雷震,树倒仆地,作数截,视之化为石矣。”

整个故事的时间、地点、人物、情节,脉络清楚,演化过程亦真亦幻,活灵活现。这个故事最早被记录在五代沈汾的《马湘传》中,后来的有关松石神话书籍,如《太平广记》《西湖二集》《三洞群仙录》等都有记叙。

其次,永康松石兴盛时间可以推前。既然唐建中元年,马自然会在永康延真观前“指松化石”,说明当时已有松石安置在那里,后有记载观前确有几段大可合抱、长约1—2米的松石。而松石可能是从附近松石山迁移而来,说明当时人们认为松石很有欣赏和收藏价值,并且已有一定的知名度,而这个时间要比陆龟蒙写《二遗诗》赞美永康松石时要早几十年。

第三,“指松化石”故事被后来的石谱、诗文广为引用,不断流传。北宋杜绾编著的中国第一部石谱《云林石谱》记载:“东阳永康一路,松老皆化为石,顷年因马自然先生在永康山中,一夕大风雨松林忽化为石,仆地悉皆断截,大者径三二尺,尚存松节脂脉纹,土人运而为坐具,至有小如拳者,亦堪置几案间。”明代林有麟的《素园石谱》和清代诸九鼎的《石谱》等也都有基本相同的记载。古代众多有关松石的诗歌、文献也都涉及马自然“指松化石”的传说。如明代张岱写的《夜航船》:“松树至五百年,一夜风雷化为石质,其树皮松节,毫忽不爽,唐道士马自然指延真观松,当化为石,一夕果化。”清代俞有斐的《松化石歌》:“当年老松留荒丘,忽然根枯叶不抽。从来神仙有仁术,奈何化石滋民愁?”此类记述,不胜枚举。

关于永康松石的文史记载众多

在中国历史上,对永康松石有记载和有赞美的诗文现存有据可查的有几十首(篇)。

石谱类:北宋杜绾的《云林石谱》、明代林有麟的《素园石谱》、明末谷泰的《博物要览》、清代诸九鼎的《石谱》等。

文献类:唐末杜光庭的《录异记》、五代沈汾的《续仙传》、北宋沈括的《梦溪笔谈》、宋代苏颂的《图经本草》、清代胡炜的《松石记》、清代陈云龙的《格致镜原》以及诸多年代的《浙江通志》《金华府志》《永康县志》等。

诗歌类:唐代陆龟蒙的《二遗诗》、晚唐齐己的《松化为石》、宋代姜特立的《松石歌》、北宋赵忭的《题婺州永康县延真观松石》、南宋陈亮的《永康县地景赋》、明代李渔的《婺城乱后感怀》、清代王梦庚的《松化石》、王喆山的《松化石》、徐友范的《松山化石》、徐之俊的《松化石吟》、应泰华的《松化石歌》、辛亥革命元老吕公望《永康华溪八景诗》中的《松石招云》、民国应均的《松石诗》等。

松石地理印记

永康最多

自永康有史记载以来,就有许多与松石直接相关的地理印记。

一是松石山。永康城北现永康中学到原拖拉机厂一带,明清时期叫作松石山,原有整片遮天蔽日的古木松林,据说著名道观延真观就在此山南端。历史上有以松石命名的山,可以想象松石对一个地方的意义非同凡响。家在松石山中段应店村的民国书画家应均以“松石山民”作为他的名号,足见画家对此“山”的情感非同一般。

二是松石馆。永康在南宋嘉泰年间(1201-1204年),就在马自然“指松化石”的延真观前专门建有“松石馆”,当年县令陈昌年写有传记。松石馆可以说是国内历史上第一座奇石博物馆,它也是我国现代综合博物馆的雏形,令人骄傲。该馆建后屡毁屡建,屡建屡毁。民国时期,松石馆(亭)被评为“永城八景”之一——“松石招云”,是当时永康人心目中的名胜之一。

三是松石镇。松石镇处于永康县城中心位置,民国二十年(1931年),县城分置上丽、中丽、下丽三镇,民国二十八年(1939年)废上丽镇为松石镇,直至民国三十五年(1946年)松石镇并入古丽镇,后为城关镇,现属西城街道。

四是松石路、松石街、松石桥、松石井等。在永康县城中心地段,分布着松石路、松石街、松石桥、松石井等地理标志和名称。松石路至今仍在使用并不断拓宽延伸。

松石文化

对永康影响至大

永康地处浙江中部,山川秀丽、人才辈出、经济发达、民风淳朴,自古及今萌生并形成了极具地方特色的五金文化、胡公文化、陈亮文化和松石文化等等,而松石文化是永康一张不可多得的自然韵味和人文气息相互交融、沉淀深厚的金名片。

一是松石文化影响永康人的社会生活。在永康,从古到今,无论是达官贵人、文人雅士,还是普通百姓,都对松石情有独钟、喜爱有加,形成了独有的民风习俗。一些痴迷者对松石文化的发掘和保护,更是乐此不疲。人们把松石供奉在厂区、庭院、案头等处,精心呵护、细细赏玩,既通过松石彰显生活品位、陶冶个人情操、优化区间环境,又借松石求得吉祥平安,风调雨顺,将美好愿望寄托于松石之上。

二是松石文化铸造永康人民的坚韧品格。苍松翠柏古往今来一直象征着意志坚强、品格高洁。人们常以“松坚石介”来比喻君子的浩然正气、可贵情操。“五金工匠走四方,府府县县不离康。”永康人走南闯北,吃苦耐劳,正是靠着“坚韧不拔、初心不改、坚不可摧”的松石精神,奋发向上、奋力拼搏,这一自然秉性和中华民族的人文精神交合相融,把一个没有任何五金资源的贫穷小县打造成了全国知名的“五金之都”,跻身全国百强县市的行列,使永康人民过上富裕安康的美好生活。

综上所述,笔者认为:永康松石魅力独特,渊源深厚,永康松石文化在中国松石文化中的地位显而易见,永康堪称是中国松石文化发祥地。

陈高升