|

上山追踪 “韧”重道远

——读李艳新闻专著《上山文化:发现与记录》

□潘江涛

上山文化,一眼万年。

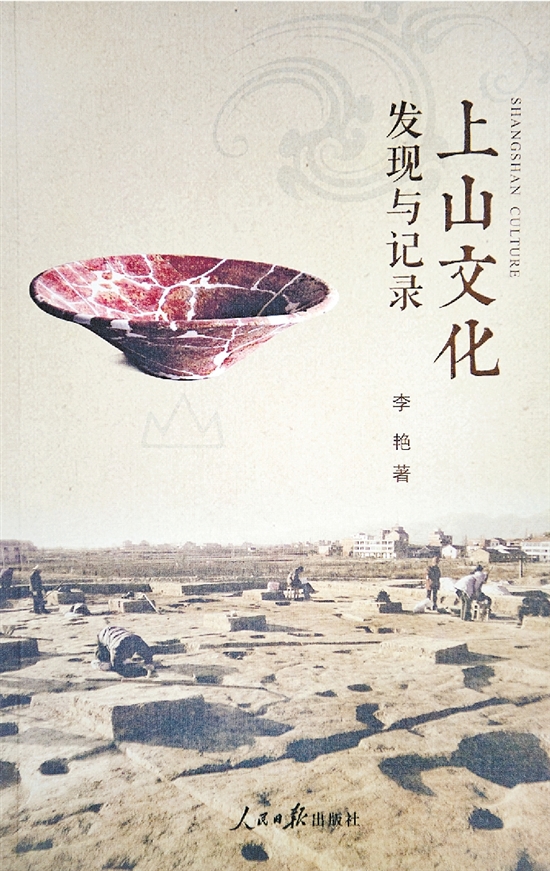

2021年是中国考古学诞生100周年,也是“上山文化”命名15周年。在这“双周年”之际,记者李艳推出的新闻专著《上山文化:发现与记录》(2021年9月,人民日报出版社出版),恰逢其时,为正在国家博物馆举办的“稻·源·启明——浙江上山文化考古特展”(2021年11月21日至2022年1月21日),提供了极为丰富的注解。

一

一稻一陶,光阴万年。自2000年浦江遗址发掘以来,“上山文化”在我省各地开枝散叶,迄今已发现20处,其中永康最多,已在庙山、蓭山、太婆山、长田、长城里和湖西6处遗址发现新石器时代早、中、晚不同阶段的文化遗存。

《上山文化:发现与记录》被剖为“万年上山打开问号”“万年上山巡礼”“万年上山大咖说”3辑,集纳了李艳20年间追踪采写的58篇新闻作品。粗略数数,涉及蒋乐平的文稿有43篇之多。

“发现上山,是平生最大幸福。”浙江省考古研究所研究员蒋乐平是上山遗址“主要发现者”。“翻开这本《上山文化:发现与记录》,许多回忆被勾起。”这是《序》的起句,蒋乐平的由衷之言。

人民日报社原社长、中国记协原主席邵华泽闻说李艳出书,亦欣然题词:“万年上山,跟踪报道二十年。”

蒋乐平认识李艳也有20年了,从第一次不太乐意接受采访,到后来主动联系报料,既是双方交往的深入,也是李艳的工作业绩。他说:“李艳是激情型记者,总能克服困难完成采访任务。”

考古是出新闻的地方,而“考古队是现代遣往远古的使者”,只要不停发掘,就会不断有新发现,时不时有记者找上门去。蒋乐平虽“不善表达”,却精于观察,不久就发现一个有趣现象,很少有记者第二次、第三次前来采访,只有“李艳是个例外,她跟踪采访上山文化20年”。

跟踪报道,是现代新闻学,特别是当下融媒体时代,被记者们广泛运用的方式方法。因为世界每天都是新的,即便是同一个人同一件事,随着时间推移,心路历程和事态进展就不相同。但相较之下,李艳尤其擅长跟踪。

苏轼词云“人生如逆旅,我亦是行人”,用在李艳身上,恰如其分。“万年上山点亮了我新闻从业28年的三分之二光阴!”无论岗位怎么变,她始终不忘职业操守,“择一题持续跟”,锲而不舍,韧劲十足。

难怪,蒋乐平在《序》中说:“李艳早就有了这样的职业自觉,特别是近五年来,她的采访报道越来越密集,投入的精力和情感也越来越多,足迹遍及每一个上山文化遗址点。作为上山文化分布中心的金华,有这样一份报纸,有这样一个记者,足以窥见这座文化名城对社会、对历史的责任与担当。”

二

考古是慢工出细活。创作,又何尝不是如此呢?

新闻报道强调客观公正,虽说无须过多的渲染,但新闻写作跟所有不加前置定语的写作一样,既有艺术,也是技术,同时要抵达人心,实现传播效果。

好记者要有好作品支撑。在2013年至2021年的9年时间里,李艳共斩获中国新闻奖2项、浙江新闻一等奖13项。这次集纳在《上山文化:发现与记录》中的文稿,长的四五千字,短的只有一二百,读来也无半点嚼蜡之感。或许,精准、鲜活、灵动的文字就是李艳作品常常能够胜出的秘密所在。

“9000年前的义乌是怎样的?自然河道纵横交错,鸟飞鱼跃;盆陵山丘高低起伏,绵延不绝;原始森林古藤缠绕,浓荫蔽日,先民们在这片神秘深邃、充满野趣的大地上奔走、栖息,繁衍一代又一代……。”(《9000年前的义乌写下“世界之最”》)

“初夏的田野,万物生机,稻苗在绿意葱茏间私语、欢舞。也许,万年前广袤的大地上,先民眼前也是如此风吹稻浪,一派旖旎?在原野的餐桌上,也是这番味蕾翻腾,稻香扑鼻?……稻花在阳光雨露中恣意生长,是穿越万年的一首歌,是历史长河的一幅画,恒久璀璨。”(《万年上山登上央视<考古公开课>》)

“万年上山,世界稻源。”在《袁隆平点赞万年上山:万年稻米啊,不简单》一文中,李艳又这样描写:“2020年10月21日晚,皎洁的月光穿过树梢,洒满大地,星辉斑斓。就在这个美好的夜晚,万年上山和‘世界杂交水稻之父’袁隆平,以稻为媒,碰撞出耀眼的火花。”

“稍稍关注她的履历,就会发现李艳密切关注当下。她的许多面向现实的采访报道,为她赢得了更多的关注和奖项。但或许是因为她真正关注了现实,让她对现实所由来的历史有了更深刻的理解和思考。”蒋乐平对李艳知根知底,如此评说,可谓一语中的。

水之美鱼知道,风之柔山知道。李艳在“后记”中表示:“书中的每一篇文章,都是记者生涯当下瞬间的珍贵留存和定格。岁月匆匆,也许我早已忘了成文的前因后果,但字里行间,却生动还原了当时感动我、打动我的每一个细节。”

三

“考古行为的奇特之处,就是将古人做过的事情重新做一遍。但当这个古人是一位改变历史的巨人,那你是否也有可能化身为巨人?”(蒋乐平:《万年行旅》)

“这些报道,都非任务之作,完全是自我加压,盯紧每一个新闻节点,主动揽活。遵从记者的初心和使命,践行‘四力’,不好高骛远,踏踏实实,采访好每一个新闻事件,写好每一篇报道。”李艳坦陈,“刚开始报道的时候,上山并没有万年的测年定论。我也从没有想过上山报道要写几年,只不过就像泛舟江河,上山不断让人眼睛一亮的新发现,如强劲的水流,推动着我,欲罢不能。”

良渚古城遗址从着手申报到2019年成功入选“世界文化遗产”名录,花了整整25年时间,凝结着四代考古人延续83年的执着和坚守。

浦江上山,是“远古中华第一村”,也是习近平总书记曾经批示肯定的“文化宝地”,成功“申遗”是金华乃至浙江人的梦想……

对浙江考古界,特别是对“上山文化”而言,李艳“这本集子实际已经成为一本珍贵的历史文献。它记录了上山文化发现和认识过程中的历史片断,弥足珍贵。”(蒋乐平语)

“我们发现历史,我们见证历史!”今天的新闻就是明天的历史。好的文字是纸上长出的苔藓,即便纸张泛黄,蕴含其间的思想火花依然鲜活如初。

翻篇归零再落笔,字字千钧斤道犹远!