|

|

永康人造砖砚记录了雷峰塔历史

□程庐屏

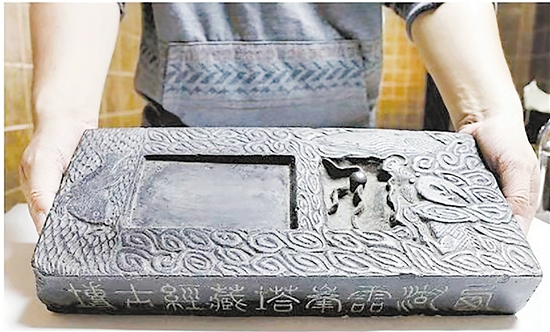

雷峰塔藏经孔古砖砚

在杭州市博物馆,珍藏着一方雷峰塔藏经孔古砖砚。这方古砖砚长35.5厘米,宽16.2厘米,厚5.2厘米,由永康人姚允中造。

雷峰塔坍圮于1924年9月25日(农历八月廿七日)午后2时,姚允中当时任杭州警察所所长,自雷峰塔圮后,连续三日于遗址觅得这块有藏经孔的古砖,回家后在砖上刻下了“塔影图”和《雷峰塔坍塌古砖记》。古砖左边三分之一的追摹塔影图,描绘的是明代以后雷峰塔的样子,也就是我们比较熟悉的现存老照片中的雷峰塔模样。雷峰塔是吴越国王钱俶建立的佛塔,塔身有塔檐等木结构。明嘉靖三十四年(公元1555年),倭寇入侵杭州,外围构建被焚烧,只剩砖结构赭黄色塔身。图中群山和雷峰塔之南,可以看到两幢房子,这可能是净慈寺。当时都是塔寺一体的佛教建筑结构。

古砖右边三分之二,刻雷峰塔坍塌记:雷峰塔在南屏山麓,亦名黄妃塔,为吴越王妃黄氏所建,居西湖十景之一,每当夕阳返照,塔影横空,故有“雷峰夕照”之名,从来游述志胜,书不尽载。乃忽于民国第一甲子八月廿七日午没二时,无端倾圯。噫!千年古迹,竟成碎土,湖山减色,感慨沧桑。余爰至其旧址拾是砖(旁有一洞即藏经洞),追摹塔影,刻数言以资遗识。民国第一甲子八月三十日。永康姚允中撰刻,并印“允中”。

两年后,姚允中将此砖琢为鱼龙砚,一侧刻“西湖雷峰塔藏经古砖”;一侧镌雷峰塔、苏堤、断桥数景并记,记云:“昔吴越国王钱俶建塔于雷峰,至民国甲子年八月倾圮,发现经砖中有孔实难多得,三至塔址始获是砖,携归刊记,并琢龙砚以供文房之用。丙寅春三月,永康姚允中。”

1925年初,姚允中找到著名的金石书画家和文物鉴赏家朱孔阳,给他看了这块砖砚。朱孔阳大为称赞:“如此一来,既记录下了雷峰塔倒塌前的样子和倒塌的全过程,又能赋予这块经砖新的使用价值。”之前,朱孔阳自己捡到的砖头已经送了友人,看到这块砖砚爱不释手,作为后生的姚允中,就把砖砚送给了朱孔阳。1974年,83岁的朱孔阳老先生感慨万千,便请治石世家黄怀觉先生在带孔一面的侧边刻下“雷峰塔砖藏经之孔,云间朱孔阳,年方八十三”几个字。“云间”是上海松江的别称,也是朱孔阳的字号,代表他是松江人。黄怀觉的儿子昌午是拓片大师,同时将雷峰塔藏经砖砚手拓成本。

朱孔阳,1892年出生在上海松江,与刘海棠、高络园并称“沪上海陆(络)空(孔)”。青年开始,他居住在杭州龙翔里一带。1924年9月25日午后,朱孔阳请了船工阿毛划船,跟妻子一起去探望住在西湖边的一位朋友。

船行到西湖中央时,阿毛突然大声叫:“朱先生,快看!雷峰塔怎么回事?”朱孔阳顺着阿毛指的方向看去,只见不远处的雷峰塔飞出一群群鸟,但群鸟并不飞远,只绕塔盘旋。几秒过后,塔顶开始冒出几尺高的灰烟。不一会儿,塔身上半部如被斧劈成两半,向两侧外翻;只外翻了大约一秒,两半又合拢,从塔顶部分向塔心陷塌,随着一声轰然巨响,好比一位站着的老衲,一下子笔直坐了下来,朱孔阳当时简直惊呆了,赶紧命阿毛转向雷峰塔划去。船抵岸时,雷峰塔土堆旁已经聚集了许多人。朱孔阳随手捡了几块砖块回家作为纪念和见证。待他回家后仔细查看这些塔砖,发现其中的两块竟是藏经砖——两块砖短侧边的小孔内,一共藏有3卷半经书。

原来,朱孔阳还是雷峰塔倒塌的见证人之一。2014年10月31日,记者程思羽撰文报道:近日,1934年出生在杭州龙翔里三弄2号的朱德天老先生,将一块父亲传下的老雷峰塔藏经砖砚义捐给了杭州市博物馆。原来,捐赠者朱德天就是朱孔阳的儿子。

黄昌午先生1974年手拓本 林云龙 摄