|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

走进方山口

大型融媒新闻采访行动(四)

重走红军路

三面旗帜映初心

舟山镇方山口村的徐公祠占地990平方米,建于清代,是典型的古代祠堂结构,红三团成立旧址便是这里。走进徐公祠,浓郁的红色革命气息扑面而来。右侧厢房上方分别代表“中共永康中心县委”“永康苏维埃政府”和“红三团团部”的三面旗帜格外醒目。这三面旗帜交织着光荣与艰辛的岁月,述说着一面鲜红的党旗,激励了无数英雄志士生死相随,开启了筚路蓝缕的红色征程。

在中国共产党的领导下,金华地区首个、永康唯一一个苏维埃政权的旗帜在这里竖起,中国工农红军第十三军第三团的旗帜也在这里飘扬。这三面旗帜与厢房内陈列的红军当年穿过的蓑衣、点过的油灯、用过的兵器、睡过的床等老物件一样,如同重新打开时间的闸门,重新开始翻阅风雷激荡的红色篇章。

1930年5月,中共永康中心县委在方山口建立永康苏维埃政权,徐英湖任主席。7月,徐英湖被捕,永康苏维埃政权也随之解体。与此同时,中共永康中心县委将永康第一、第三游击中队和缙云、仙居的一部分红军游击队进行整编,在方山口徐公祠建立红三团,归属永康中心县委领导。团长程仁谟(后叛变),政委楼其团,下设2个营、9个大队、1个独立中队,总人数达1500余人。

为什么会选择在方山口建立红三团?“我们村地处永康、缙云的接壤处,红三团开展活动方便。同时,我们村三面环山,有着得天独厚的地理位置和自然条件,可以为红军战斗提供易守难攻的天然屏障。”方山口村党支部书记、村委会主任徐天程说。

红三团鼎盛时有各式枪支900多支,土炮4门,手提机枪4挺,是红十三军三个团中武器装备最精良的一个团。红三团主要活动在永康的三十四坑、四十四坑,缙云的西施、道门、白竹,仙居的曹溪、杨岸一带,先后进行了数十次战斗,缴获国民党军枪支60余支和大批弹药,开辟和巩固了红军游击根据地,在永康、缙云、仙居等地播下了革命的火种。

“红三团以惊天地、泣鬼神的斗争壮举,谱写了可歌可泣的英雄赞歌。徐公祠内的三面旗帜诠释的是百折不挠的精神,是留给后人珍贵的‘红色宝藏’,不仅要保护好,更要传承好,融入到村庄发展和村民生活中。”徐天程说。在如今的方山口村,红三团纪念馆是该村党支部常态化开展主题党日活动的红色阵地,也是全村党员心中的精神地标。

三面旗帜一种精神,从中汲取的是信仰的力量,不仅在坚守初心的红土地上绵延,更在乡村振兴的新“战场”上传承。

三色产业促振兴

走出徐公祠,一路沿溪而上,来到方山口村文化礼堂,一群妇女正忙着准备红军饭。“今天定了红军饭的客人有十几桌,我们早上五六点就开始忙活了。”村嫂应美红一边切刚出锅的面饼,一边笑呵呵地说。

应美红今年57岁,以务农为生。2019年6月方山口村推出了“穿红军衣、听红军事、走红军路、吃红军饭”活动,有着一手好厨艺的应美红便加入村嫂服务队,负责烹制红军饭,实现了家门口就业。随着方山口村成了全市热门的红色旅游打卡点,带来的超高人气,让她家的方山柿和农产品销路不愁。

应美红生活的变化,正是方山口村优化人居环境,壮大特色产业,让村民共享产业发展成果的一个缩影。“村庄要发展,村民要增收,离不开党建的引领,更离不开把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好。”谈及方山口村的乡村振兴,从2008年开始担任村党支部书记的徐天程有独特的思路。

近年来,方山口村以红色文化为魂,以绿色资源为脉,以黄柿(方山柿)基地为底,将美景、美食、运动、休闲、采摘融入其中,大力发展“红绿黄”三色产业,为红色热土上色,为革命圣地“添彩”。

该村的红色产业之一,“穿红军衣、听红军事、走红军路、吃红军饭”活动已为村集体经济增收20多万元。该村依托旖旎风光开展的“重走红军路,穿越红五村”“越野中国,古道越野赛”等户外赛事活动,吸引人气的同时带动了绿色产业发展。

方山口村作为我市方山柿的主要产区,几乎家家户户都种植方山柿,有800多亩。徐天程介绍,以前村里也没这么热闹,村民的方山柿都需要自己挑出去卖,销量并不理想。现在随着游客增加,以及连续多届“方山柿文化节”在村里举办,不少游客直接上门采摘,村民坐在家门口就能轻松销售方山柿。村民其他自种的生姜、红薯等农产品也成了游客的香饽饽。

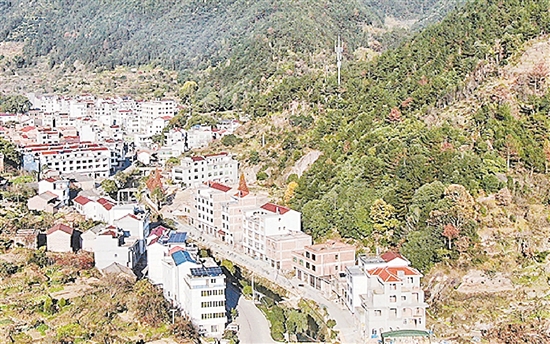

从2018年成功争创美丽乡村秀美村到争创省AA景区村庄,方山口村每年都在蝶变,一幅生态宜居、产业兴旺、乡风文明、生活富裕的美丽新画卷已经徐徐铺开。

值得一提的是,在上级党委政府的支持下,方山口村今年获得了200万元的中央专项资金。这对该村来说,又迎来了一个全新的发展契机。“有了这笔专项资金,村里将进一步深挖红色资源,做强红色旅游品牌,延伸红色产业链,壮大村集体经济,以优异成绩向建党100周年献礼,助力老区绘就乡村振兴壮美蓝图。”徐天程说。

红色故事

红三团方山口大捷

1930年8月21日,为“剿灭”红三团,国民党军兵分3路,向方山口发起进攻。第一路为驻古山浙江省保安队和古山保卫团,沿着独松—铜山—上朱—西施—胡坑洞—黄溪滩—古山的线路进攻;第二路为驻永康县城的浙江省保安队,沿着岩下街—古竹畈—四十四坑—方山口的线路进攻;第三路为六里保卫团,沿着永康县城—峰岘岭—三十四坑—后箬岭—方山口的线路进攻。

当敌军在方山口会合时,红三团早已提前设好了包围圈。中午,听说红三团正从凌宅方向赶来,浙江省保安队和六里保卫团慌忙向两侧山上逃跑。而早已埋伏在山上的红三团立即开火,王振康指挥部队从方山口门前山的和尚山岙、青岩山一带发起进攻,把敌军围困在百坑尖山上。经过近一个小时的激战,歼敌10余人。

受到阻击后,敌军又回头向方丘、铜山逃窜。当敌军逃到水坑口的上朱岭脚时,迎面又遭到了红三团的阻击。逃在最前面的六里保卫团首当其冲,很快就丢下了几具尸体,其余的继续向铜山岭头方向逃去。这时,埋伏在铜山岭头的朱老四部,如猛虎扑羊,奋勇杀敌。敌军随后逃到桃树岭,又遭到钱双全部的痛击。六里保卫团死的死,伤的伤,有的团丁便丢弃枪支装扮成老百姓逃脱。

走在六里保卫团后面的浙江省保安队,则慌忙转身向方山口方向逃窜。当逃到凌宅附近时,他们遭到了应宝珍部的伏击,转眼间就被打死好几个。他们又往泉井坑方向逃跑,可是在泉井坑又遭到了红三团更强有力的打击。无力招架的他们拼命钻进树林逃命,最终被围困在山林中两天三夜。他们在山林中没有充饥的食物,只能摘油桐果子充饥。有幸捡回一条命的保安队长感慨说:一个好汉吃不下三个油桐果子。此事在百姓中传为笑话。

方山口这一仗,是红三团打得最漂亮的一仗。据记载,红三团总共打死六里保卫团和浙江省保安队30多人,缴获枪支52支,子弹一大批。8月31日,红三团又配合红一团,一举攻克缙云县城。

9月,由于情报泄露、敌人人数过多等原因,红三团强攻壶镇失利,由盛转衰。此后,楼其团、王振康、钱双全等率领红三团余部在缙云、仙居、永嘉等地开展斗争。1935年,余部与中国工农红军挺进师一纵队在永康、缙云边界的黄弄坑会师,共同开展武装斗争。

三面旗帜指引着方山口一路前行

红三团成立旧址

方山口村村貌

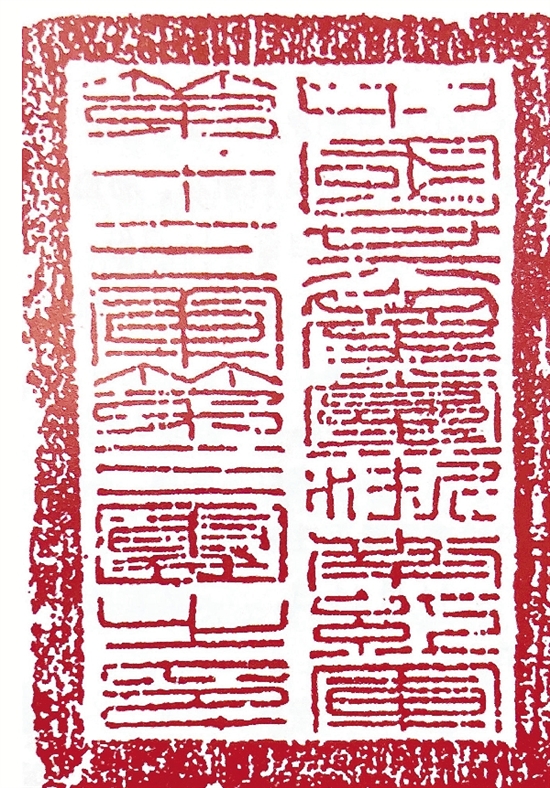

中国共产党浙南红军

第十三军第三团之印

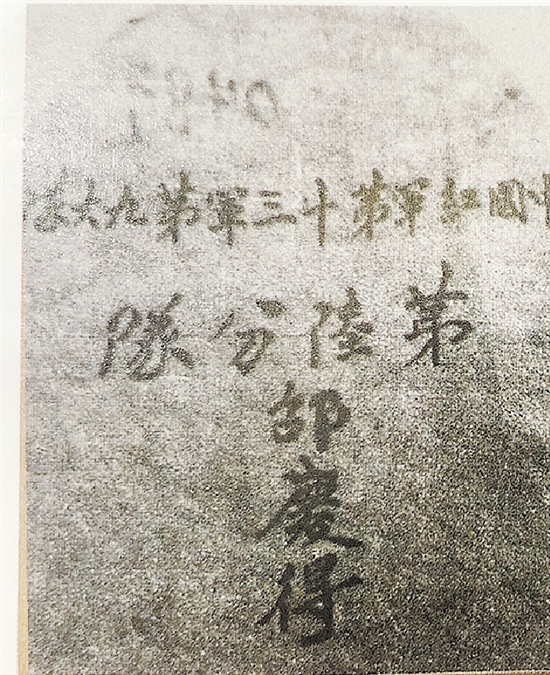

红三团战士佩戴的臂章

书记表初心

方山口村党支部书记、村委会主任徐天程:

中国工农红军第十三军第三团,她的历史短暂而辉煌。方山口村作为红三团的根据地,红三团战士不怕牺牲的勇气和敢为人先的精神激励着一代又一代的方山口村人民。胸怀千秋伟业,恰是百年风华。

值此建党100周年之际,作为村党支部书记、村委会主任,我将不忘初心、牢记使命,对党忠诚、为民服务,带领党员干部,与全体村民共同铭记这段用青春与鲜血染红的历史,传承和发扬红三团战士艰苦朴素的工作作风和不畏困难的担当精神,积极投身到大美乡村、红色旅游建设等工作中去,致力于将方山口村打造成为集爱国主义教育、体验于一体的红色旅游胜地,实现乡村振兴。

徐天程挥动党旗,许下初心诺言

党

员

风

采

录

俞 海

1971年出生

2000年入党

倡导新时尚 过上新生活

从接任村党支部书记开始,俞海就一直有一个梦——为村民带来“绿富美”的生活,既要推窗看见绿色“新风景”,也要有致富“新农活”,更要过上美好“新生活”。

如何实现这个梦?令很多村民不解的是,俞海“绿富美”的道路竟是从垃圾分类开始。“当时很多人不理解,有的说我是不干正事的‘垃圾书记’。”尽管风凉话很多,俞海没有退缩。为了将垃圾分类进行到底,他还创造性地推行“党建+垃圾分类”的模式,将垃圾分类同党员评星挂钩,发挥党员干部带头作用。

经过多年的推广,垃圾分类成了端头村民的新时尚。端头因为垃圾分类成了全国闻名的“网红村”,“垃圾书记”也成了“网红书记”。

环境搞好后,村里因势利导,大力发展业态,将“美丽风景”转化为“美丽经济”。集餐饮、民宿、研学、旅游一身的塘湖山庄开业以来,周末几乎客房爆满。“现在不只是永康周边的游客来玩,省外也有不少人慕名前来。”采访间隙,俞海对接了一支来自福建的旅游团。

游玩的人多了,村民也富裕了。原先在田间地头忙碌的村民,在家开起了农家乐、面馆、土特产店……“几年前,我们村集体经济还是‘剃光头’。去年,端岩村集体经济突破了70多万元。今年,村里的道路、亮化、民宿等项目正在有序推进,我们希望能再次腾飞,将村庄建设得更好。”2019年,端头和白岩下合并成为新的端岩村。去年换届选举后,端岩村党支部书记、村委会主任一肩挑的俞海,身上的任务更重了,但奔跑在“绿富美”路上,他依然信心满怀。

卢 彪

1970年出生

2005年入党

建起一支队伍 改变一村面貌

从一个“落后村”蜕变成乡村振兴的“先进村”,并短短3个月完成美丽乡村创建。这两年,在“溪塘模式”的引领下,舟山镇溪塘村完成了翻天覆地的变化。

对于这变化,溪塘村党支部书记、村委会主任卢彪感慨万千。2017年,担任三届村委会主任后,卢彪当选为村党支部书记。“当了几届村委会主任,一直没有建树,心里挺愧疚的。当选村党支部书记后,我发誓一定要干出一番事业。”上任伊始,卢彪的心里憋着一股干事创业的劲儿。他提议组建一支“乡贤志愿服务队”,吸收愿意为建设家乡出力的乡贤能人,作为村两委处理村委的帮手,同时也激励村民参与到村庄建设中。

在党员干部和“乡贤志愿服务队”的带动下,原本积极性不高的村民也主动参与进来。溪塘村一天一个变化,仅用了3个月的时间,就高分创下了永康市秀美村。随后几年,溪塘村又先后获得了永康市文明村、永康市美丽庭院绿化带、浙江省卫生村、金华市美丽乡村示范村等多项荣誉。

如今,走在溪塘村,处处都是新意。卢彪没有满足于当前成绩,转而大力开展红色旅游村建设。“我们村红色文化丰富,浙东人民解放军第六支队曾在此战斗,留下了很多红色遗迹和红色故事。当前,投资100多万元的溪塘村游客中心已经建成,其他配套设施也力争在6月底前完工。”卢彪说,发展红色旅游将是溪塘村再一次腾飞的新机遇,他们将以一个崭新的红色旅游村献礼建党百年。

任振韶

1958年出生

1979年入党

坚持共同致富 博得柿王名声

这段时间,如果走在舟山镇大路任村大路任自然村的柿园,你总能看到任振韶忙碌着修剪柿树的身影。今年63岁的任振韶,是中国林业乡土专家,与方山柿打了半辈子的交道,是村民口中的“柿子王”,更是方山柿产业致富带头人。

其实,任振韶并不是一开始就从事方山柿产业的。1981年,他从部队退伍后,学过摄影、生产过校具,还当过6年的村党支部书记。后来,他开始种植方山柿,把拜访林业专家积累的知识,运用到方山柿种植上,并摸索出了独特的修剪方式,大幅提升了柿子品质。

任振韶始终不忘党员初心,把自己种植柿树的经验分享给柿农。2019年11月,他整合方山柿种植大户,成立市农合联方山柿产业分会。2020年,振韶家庭农场成立了临时党支部,发挥党建带产业、党员带会员、会员带农户的作用。因为他的帮助,会员柿农种植的方山柿价格从每公斤10元提升到了每个5元,增加了柿农的收入。

除了不断提高方山柿的品质,任振韶也在不断探索方山柿的销售模式和渠道。他还收购滞销柿子助力解决果农丰产不丰收的难题。销量不佳时,任振韶将柿子加工成柿干、柿饼、柿子土烧酒等,提高柿子的附加值,减轻柿农销售负担。

在振韶家庭农场的墙上,镶有一面鲜红的党旗和入党誓词。任振韶说:“每次见到党旗,就想起入党宣誓时的情景。作为一名老党员,我要发挥余热,带领柿农致富,实现‘绿水青山就是金山银山’。”

丁发灯

1963年出生

1990年入党

致力村公益 乐做“贴钱人”

在上丁村,提到党员丁发灯,村民无不竖起大拇指。“平日里,经常给村老年食堂送鸡鸭鱼肉,改善老人伙食;逢年过节,带着生活品、红包走访困难户。”今年88岁,当了27年村党支部书记的老人丁贵庭这样评价丁发灯。

丁发灯,今年58岁。年轻时曾在广东做生意,后来回永发展电力配件事业,还担任过村干部。

一直以来,丁发灯始终牵挂着家乡,总想着更好地反哺家乡。工作之余,他十分关注上丁村的发展,哪里有困难,哪里就有他带头来解决,出钱出力都十分积极:看到村里文化礼堂里的凳子有些破旧,他就购置了200多条长凳;20年前为村里购置的麻将桌老旧了,他又出钱换了一批新的供老人娱乐消遣;村里需要修路、造桥、铺设自来水管道,他总是第一个出资支持;每次党员活动后,他总是贴心地给大家准备好伙食等后勤保障……几年下来,丁发灯为村里的建设林林总总花了20余万元。

说起为村里做的这些热心事,丁发灯却觉得上丁村是他的根,是他出生、成长的地方,反哺家乡是他的责任和义务。他说:“我只是做了一些党员该做的事情,把村里人挂在心里,想着能为他们做些力所能及的事情。看着大家的生活越过越好,我也很开心。”

“我现在做的事情还不够多、不够好。以后,我将发挥党员的余热继续努力,将家乡建设得更好、让村民过上更好的生活。”丁发灯说。

□融媒记者 应起印 陈李新 程煜 俞晓赟 徐敏 胡凌霄 杨成栋 徐颖奕 胡灿彦 曹润鑫 王兆辉 许诺