|

|

|

永康古岩画深探③

耙形图是一种生灵

□通讯员 灵山苌

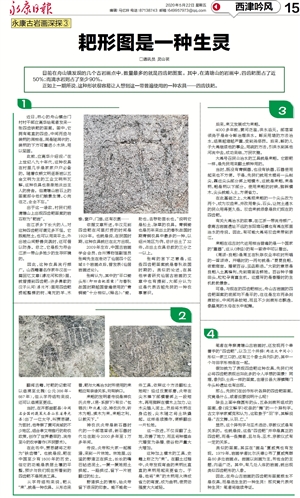

目前在舟山镇发现的几个古岩画点中,数量最多的就是四齿耙图案。其中,在清塘山的岩画中,四齿耙图占了近50%;而滴水岩则占了至少90%。

正如上一期所说,这种形状很容易让人想到这一带普遍使用的一种农具——四齿铁耙。

1

近日,热心的舟山镇台门村村干部应高华给笔者发来一张四齿铁耙的图案。图中,它拥有笔直的四齿,中间两齿与装柄的洞相连,洞是隧洞状的,装柄的下方可塞进小木块,用以坚固。

此前,应高华介绍说:“在上世纪八九十年代,这种农具在村里几乎是家家户户必备的。随着农耕文明逐渐被以五金文明为主的工业文明所瓦解,这种农具也渐渐地淡出主人的房舍。但清塘山岩石上的图案却令他们触景生情,心向往之,念念不忘。”

出于这一缘故,村民们把清塘山上出现四齿耙图案的岩石称为“耙岩”。

在江浙乡下长大的人,对这种四齿耙可谓见多不怪。它既能挖土,也可以用来平土,外出被山间野兽突袭时,还可借以防身。总之,它是极为符合江浙一带山多地少的生存环境的。

因此,这种农具流行颇广。山西籍著名作家牛汉在一篇回忆文章《滹沱河和我》里,就曾提到四齿耙:许多勇敢的汉子从河(滹沱河)里用四齿耙捞起整棵的树、淹死的羊、木椽、窗户、门扇,还有衣裳……

依据文章所述,牛汉见到四齿耙在河里打捞的时间是1929年。也就是说,在民国时期,这种农具就已在北方出现。

2009年左右,中国古岩画学会会员、台州博物馆副馆员张峋先生在走访了仙居四个区域8个岩画点后,曾发表《仙居岩画述论》。

张峋认为,其中的“平口锄头形(即四齿耙图案)”与春秋战国时期越国普遍使用的“青铜锄”十分相似。《释名》:“锄,助也,去秽助苗长也。”说明它是松土、除草的农具。青铜锄也是历年来出土的春秋战国时期青铜农具中最多的一种,以绍兴地区为例,总计出土了32件,占出土农具总数的三分之一以上。

张峋的言下之意是,这些四齿耙图案就是春秋战国时期的。类似的论述,在其他学者研究仙居古岩画的文章中也有提到,大部分认为这是代表古越先民的一种农事意识。

“我”飘逸吗?

2

玩伴

“他们”走向何方?

翻阅古籍,对耙的记载可以追溯至北魏(公元386年~557年),但从字符结构来说,还可以追溯至更远。

当时,在齐郡益都县(今闻名全国的蔬菜大县山东省寿光县)出了一位太守,叫贾思勰。为官时,他考察了黄河流域的不少地区,结合孝文帝推行的助农政策,创作了世界最早的、流传至今的农学著作《齐民要术》。

在此书中,贾思勰将之称为“铁齿榛”。也就是说,耙在中国至少有1500年的历史。但它的功能是表层土壤的平整,预计与我们现在所看到的四齿耙不是同类工具。

从字符结构来说,耙从“耒”,就是一种农具。从形态来看,耙与大禹治水时所使用的耒耜应有亲缘关系,均有缺口。

耒耜的发明者传说是神农氏炎帝。《易·系辞下》有云:“包牺氏(即伏羲)没,神农氏作,斫木为耜,揉木为耒,耒耜之利,以教天下。”

神农氏炎帝是新石器时代的一个部落首领,新石器时代处在距今2000多年至1万多年间。

传说,炎帝和大家一起围猎,来到一片林地。林地里,凶猛的野猪正在拱土,长长的嘴巴钻进泥土,一撅一撅地把土拱起。一路拱过,留下一片被翻过的松土。

野猪拱土的情形,给炎帝留下很深的印象。能不能做一件工具,依照这个方法翻松土地呢?经过反复琢磨,炎帝在尖木棒下部横着绑上一段短木,再用脚踩在横木上加力,让木尖插入泥土,然后将木柄往身边扳,尖木随之将土块撬起。这样连续操作,便耕翻出一片松地。

这一改进,不仅深翻了土地,改善了地力,而且将种植由穴播变为条播,使谷物产量大大增加。

这种加上横木的工具,史籍上称之为“耒”。在翻土过程中,炎帝发现弯曲的耒柄比直直的耒柄用起来更省力。于是,他将“耒”的木柄用火烤成省力的弯度,成为曲柄,使劳动强度大大减轻。

3

后来,耒又发展成为耒耜。

4000多年前,黄河泛滥,洪水滔天。部落首领尧于是命令鲧治理洪水。鲧采用堵的方法治水,结果越堵越严重,受到尧惩罚。后来,鲧的儿子大禹继续他的事业,用疏的方法,引洪水到其他河流中去,成功来临,万民欢腾。

大禹号召民众治水的工具就是耒耜。它跟耙一样,是先民用来翻土耕种用的。

当时,既没有青铜器,也没有铁器,石器使用起来也不方便。于是,先民们就用木棍将一头削尖,靠近尖头部分绑上短横木,这就是耒耜,耒是柄,耜是柄以下部分。使用耒耜的时候,脚踩横木,尖头就能入土,方便省力。

在此基础之上,大禹把耒耜的一个尖头改为两个,成为双齿耒,并改用骨头、石头,让挖土通水的民众用得更久些。双齿耒就很像是我们现在的四齿耙。

有关大禹治水的故事,在江浙一带流传颇广,像离古岩画遗址不远的东阳南马镇也有禹在那里治水的传说。因此,有可能大禹将双齿耒带到浙江。

耒耜在远古时代运用相当普遍的是一个国家的“重器”,这从《诗经》的有一首诗中可以看出。

《周颂·良耜》是周王在秋祭农业丰收时所唱的一首颂诗。开唱时的一两句就是:“畟畟良耜,俶载南亩。播厥百谷,实函斯活。”大致的意思是良耜入土真锋利,先到南面去耕地。百谷种子播田头,粒粒孕育富生机。这描写的是春播时的生机勃勃景象。

可是,与现在的四齿耙相比,舟山古岩画的四齿耙图案的底部均不是平的,往往是左右两条刻痕较长,中间两条较短,而且不少刻痕形态飘逸,像晶亮的水母在水中起舞。

4

笔者在考察清塘山古岩画时,还发现两个牵着手的“四齿耙”,以及三个并排(两边大中间小)形似一家三口的,还有三个像士兵列队的,其中一个与田字形相连在一起。

假如就为了表现四齿耙这种农具,先民们何必将四齿耙表现出如此多的令人浮想的图景?同理,像列队士兵一样的图案,在缙云县大源镇稠门牛头岭遗址也有出现。

那么,先民们在创作形状各异的四齿耙图案,究竟是什么,或者说要说明什么呢?

除去上面半椭圆形的头,五条刻痕所组成的图案,像《说文解字》收录的“舞”的一个异构字。古文字学家臧克和认为,这取象于“羽”字,其解说是:“古文舞,从羽、亡。”

显然,这个异构字与巫术活动、宗教仪式是有关系的。也就是说,这些“四齿耙”并非是真正的四齿耙,而是一些舞者,且与鸟、巫术、宗教仪式有一定的关系。

类似的图案,其实在“画岛”夏威夷也有发现。1979年,岩画学者比尔沃德公布了夏威夷群岛80多处岩画点。岩画以刻画为主,所包含的主题、内涵广泛。其中,有几处人体的岩画,就出现类似四齿耙形的人像。

因此,在舟山古岩画的四齿耙形图案根本不是农具,而是活生生的一种生灵!那究竟代表何种生灵?笔者将继续考证。