|

|

|

|

|

永康及周边岩画的民间传说

目前,随着深入考察,笔者发现了更多岩画点,蔚为壮观。

对这些古岩画,当地的原住民大多会以自己的方式理解它们存在的意义,并以口口相传的方式,碎片化地深植在群体性的记忆深处。

□通讯员 灵山苌

一、先民寻宝图说

西溪镇上马村上蒋自然村岩画点位于永康、东阳两县市交界之处,古代灵山脚下。

《说文解字》:“灵,灵巫以玉事神。”意思是灵即巫,他们用玉器来供奉神灵,灵山即巫山,是巫用玉器来供奉神灵并居住的地方。可见,这个地方蕴含着远古神秘的气息。

数百年来,上蒋村民为两个寻宝图而津津乐道,甚至苦思冥想。所谓的寻宝图,其实就是两块巨石上分别刻画着的一个米字格图案,村民分别称之为“上路阵图、下路阵图”。

80多岁的退休教师蒋世火是位“上蒋通”。他曾对笔者说,先民口口相传的“路阵图”暗示着上蒋自然村的地下埋着白银,还流传下来几句寻宝口诀:“上路阵,下路阵,若要寻宝中央寻(另一说法:路阵里面寻到银)。”上路阵图、下路阵图两个刻符,就在上蒋自然村往东阳林甘村的路边,相距1000米左右。

20来岁时,蒋世火还曾跑去“下路阵图”的巨石边观察并仔细触摸,最终也没发现“路阵图”。前几年,村里修路,挖掘机把“上路阵图”的巨石推倒后,80多岁的老支书王新兴亲眼在上面看到类似米字格的寻宝图。但因年代久远,路线(刻线)无法看清。

一直以来,两村都有寻宝藏的传说。新中国成立前,上蒋供养着一位剃头匠,让他一家住林甘村附近,帮忙看守山林和祖坟。“我们小时候理发都找他。”王新兴说,剃头匠的家附近有一口莲子塘,莲塘不远处有口水井,据传那井下就是“路阵图”暗示的藏宝处。

然而,这终究只是传说,并没有人从那口水井内挖出过什么宝物,那口井至今还在。多年来,试图挖宝的人不计其数,可谁也没有挖到宝藏,村民也静下心来,回归田园生活。“路阵图”却一直默默躺在那儿。

依据此图,村民们还发明了一种“三子棋”。王新兴说,下棋时,双方各在两边摆三颗石子,谁先把三颗石子走到同一条直线上的一方即胜出。“棋谱虽小,可走法多着呢。”他意味深长地说。

从现在看来,这两个留存在村民记忆深处的“路陈图”——米字格图案,其实就是古岩画。

二、仙人棋盘说

与上蒋村民将米字格图案演化为一种棋谱不同,缙云仙都下洋的村民则直接将华盖山下的一块平整的巨石称为“石棋盘”。

石棋盘长9米多、最宽处4米多,远远看去就像一张平整而有生气的树叶落在路边。之所以叫棋盘石,是因为当地村民发现在这块巨石的中间刻着一个类似棋盘的图案。

76岁的村民刘季星就是其中一个见证者。他说:“其中最大的棋盘就刻在巨石的中间位置,是由四个米字格图案组成的。也不知哪个年代了,听上辈人说,这棋盘有个故事。”

据说,有两位仙人路过此处,见石平整,就来了下棋的兴致。其中一位仙人伸出一个手指在巨石上左画右画、上画下画,一个棋盘就出现在他们眼前了。然后,他们往空中一伸手,手里就抓着一把棋子一一放置在棋盘的相应位置,下起棋来。此时,刚好一个村民路过这里,感到稀奇就站在两位仙人的边上看了起来。不知不觉中,其中一位仙人问村民:“你还不回去吃饭啊?”这个村民才恍过神来,可已找不到回家的路。他拉着其中一个村民问了个中究竟,方知已过了一百年。

刘季星一边说着,一边从笔者手中拿过纸和笔,画出他记忆中的棋盘。

实际上,类似的传说流行颇广。最著名的就是王质烂柯一梦的故事。

最早记载王质遇仙传说的要数晋代虞喜的《志林》:“信安山有石室,王质入其室,见二童子方对棋。看之,局未终,视其所执伐薪已烂朽,遽归乡里,已非矣。”

此后,南朝梁代任昉在《述异记》中也写道:“信安郡石室山,晋时王质伐木,见童子数人,棋而歌。质因听之,童以一物与质,如枣核,质含之不觉饥,俄顷,童子谓曰:‘何不去?’质起,视斧柯尽烂。既归,无复时人。”

信安郡就是现在的衢州,王质遇仙的石室山就是现在的烂柯山。

唐朝的孟郊、刘禹锡,宋朝的朱熹、陆游,明朝的徐渭及近代的郁达夫、邓拓等,都曾为王质留下脍炙人口的诗文,也使得这个传说逐步深入人心。

同时,全国不少地方也出现了类似的下棋处,而将类似的传说移植至当地。

在离棋盘石不远的山谷中,还有一个烂柯洞,当地一些文史爱好者在洞内发现一块棋盘石,上面也刻画着凹穴、类似棋盘的图案。查看元朝《仙都志》未见有烂柯洞的记载,预计这是元后之人所为。

不过,口口相传的神奇故事,已让华盖山下那块巨石蒙上一层神秘的面纱,也无意中给后来者的探究提供一种若明若暗的指引。

虽然由于风化和人为破坏,刘季星记忆中的仙人棋盘已荡然无存,但意外地让记者发现了一片文化宝藏,在整块巨石上发现了50多个凹穴、耙状等图案。

三、生活器具说

世界的先民在创作岩画时,往往把目光所及的东西特别是生活器具作为不可多得的素材。比如,在早期的一些狩猎区,先民就将他们的狩猎图景展现在岩画当中。

山不转,水转、人转。后来的先民不知前者刻画或涂画的是什么,往往根据自己所见,而将之称为作何用途的生活器具。

舟山清塘山的耙岩,就是因为村民发现岩上有四齿铁耙一样的图案而得名。

四齿铁耙又称“铁搭”,最早出现在北宋年间。也就是说在北宋后,这个轻便的农具应火遍大江南北,否则舟山镇台门村的祖辈们不会对此印象如此深刻,而干脆将刻有“四齿铁耙”的岩石,称为耙岩。

另外,在缙云县溶江乡花楼山村,由于在通往仙居的古道上,有座山上的一块石头刻着麦磨形等图案,就将这座山称为“麦磨山”,有麦磨形图案的巨石叫“麦磨岩”。

四、法师破“风水”说

这一传说,在缙云颇为流行。相传明朝时,缙云曾出了不少当官者,有几个江西人见了不服气,特意请了法师破“风水”,令缙云永远不出当官者。当然,这是不可能的。

为了证实这个说法,当地文史爱好者曾带笔者来到仙都景区黄帝印景点。这是一块巨石,高2米、周长二三十米,宛若一方印章安放在平坦而松软的土地之上,东头一株灌木长势喜人。

细查岩面,果然在顶部靠东的地方发现“十”字的刻痕,刻痕内似有朱砂。陪同的文史爱好者陈渭清说,这就是传说中当时那几个江西人请法师做的手脚。

“十”字在远古时代与“巫”字的形状相似,大概确实有法师作法之意。

壶镇赤溪象岩山,是古干栏屋的遗址,上面布满大大小小近千个凹穴(其中大部分是柱洞、贮藏洞,但也有星象图、米字格等图案)。当地陪同的村民说,传说中,为了破这里的风水,是某个法师请人凿的。

当然,更多的岩画点就像断线太久的风筝,因没有人再为他们贴上一个文化标签,而消失在当地原住民的视野和历史长河中。

在山上勘察古岩画

神灵

棋盘

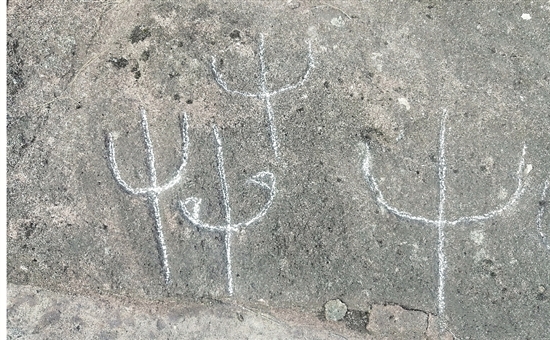

叉

耙、磨盘

永康古岩画深探②