|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

建设广厦千万间 城乡面貌焕新颜

70年建筑业变迁史记录永城成长记忆

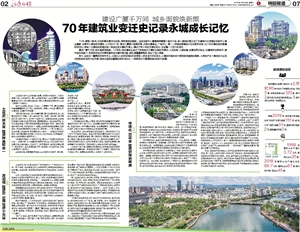

70年,弹指一挥间,过往积累的繁华与成就,悉数呈现在眼前。站在总部中心最高楼俯瞰整个丽州大地,映入眼帘的是见证了永康现代化进程的总部中心商业集群、会展中心等地标性建筑,以及时代广场、南龙大厦等大型商务楼,还有永康南站、广电中心、第一人民医院等高档次社会服务设施,这个叫永康的城市随着时间洗礼,用每一处建筑的肌理在每一条城区或乡镇的干道上,镌刻下数十年的发展与变化,见证着一个时代的变迁……

建设广厦千万间,城乡面貌焕新颜。70年间,我市建筑业走过了跌宕起伏又精彩纷呈的发展史,从无到有,从弱到强,在增加劳动就业、改善居民住房条件、提升城市承载力、促进城市经济发展和国民经济增长等方面,都扮演着重要角色、做出了巨大贡献。

而今,站在这个重要的时间节点上,让我们从住宅空间的改变感受人民生活方式的变化,从建筑风格的迭代感受城市面貌的革新,从房地产这个具体的行业变迁把脉城市与时代的发展,回味这座城市醇香的呼吸与记忆,一同感受它不曾停歇跳动的时代脉搏。

广电大楼

中浙阳光·都市花园

市府大楼

第一人民医院

总部中心

国家电网

时代、南龙大楼

土坯房 砖木屋 建设种类较单一

1

上世纪50年代以前建造的房屋,均系砖木泥结构。许多永康老一辈人的住房记忆,是从土坯房开始的:尖尖的屋顶上铺着青黑色的瓦片,烧灶是在后院里,厕所则是在菜地里用布加上柴火围起的一块空处。

连片的土坯房,既怕水,又怕火。只要屋外下雨,屋内就得摆开盆盆罐罐接雨;为了防火,每天有专人穿堂入户巡逻;屋顶的瓦片易脱落,还得时不时修葺……

“那时候只有地主人家才有青砖屋,相对宽敞舒适些,穷人家是四四方方几面墙,一家人全挤成一团。”年逾八旬的老人胡师傅回忆说,在那个时代,他作为一名泥木工人曾参与过建房,土坯房的建造工序至今他还历历在目:围墙是用泥土、石头夯实而成,分批次逐步垒高,外层则用黄金泥混合稻草挂浆“粉饰”,墙体只起维护间隔作用;内部结构单一,主要以立柱和架梁组成屋架,四面通方,并没有明确清晰的功能分区;面积特小,一进门就是土灶,旁边就是几张破被褥,煮饭要抱柴火、掏灰……在漫长的历史时期中,胡师傅都是时散时聚、亦工亦农,农忙种田地,农闲搞建筑,基本上没有固定的组织和收入。

“新房建好后有一个特别的习俗,要向上门祝贺的亲朋好友分发‘八角老木珠’以代表着吉利寓意的好兆头,如今沿袭下来的怕是只有分喜字馒头、炊发糕了。”胡师傅表示,当时别说是乡镇了,城区都很小,到处都是凌乱不平、粗陋矮小的土坯平房,马路上车辆和行人都很少。

土坯房之后,城镇居民开始住上土木或砖木的房子,清水墙,方块型,大多在两层楼高,底下住人,上头堆积杂物、柴火。屋里同样没有卫生间,每天早上各家各户端着尿罐去公用卫生间倾倒,成为一道带着味道的“风景”;家里没有自来水,人们不得不到就近的小河挑水,或者到供水站购买;猪、鸡鸭圈养在家中,整日臭气熏天。

“小时候最怕的就是上2层楼,因为那里放置着祖奶奶提前准备好的棺木,那个年代不少人迷信提前准备好寿材是添寿的寓意,但由于年龄小并不懂其中缘由,总觉得瘆得慌。”回想起童年的经历,现年30余岁的市民余女士有些哭笑不得。

在此过程中,1962年建造的四方集团工人俱乐部成为了这一时代下的亮丽风景线。特色的圆顶拱形屋顶由毛竹片加石灰混泥土制成,呈蒙古包造型,整个建筑共2层楼高,并无柱子支撑。“据我们退休多年的老职工讲述,工人俱乐部内部墙面引进了苏联的拉毛粉刷技术,这种工艺能减少回音,在当时还算得上是紧踩着时代的潮流呢!”四方集团办公室主任范建宁感慨连连。

上世纪70年代后,房屋趋向砖混结构,其建造方法多采用预制装配或框架灌注等。尽管较之前已有了一些提升,但建筑风格仍旧变化不大,房屋建设类型稀少,功能单一,结构简单。

改旧城 建新房 居民住进小高层

2

上世纪80年代的到来成为了我市建筑业一个神奇的分水岭。那一年起,各类高品位的公共建筑和私房民宅建设横空出世并得以快速发展,建设用料和建筑艺术风格也都进入创新的阶段。

此时,江滨南路的江滨商场采用的是两座钟楼联结式设计;五金交化商场中间高两边低,呈“山”字形;物资局与县工商银行的建筑也是高低交错,很有特色……在装潢艺术上,城镇的房屋外墙多采用各色粘面和彩色水泥弹涂及马赛克等。商店门面和立柱还采用大理石贴面,内壁使用涂料、油漆及花瓷砖等。

城镇居民住宅也由之前分间不成套的结构向一厅数室有阳台有独户使用的卫生设施的结构发展,部分农村住宅开始建平顶楼房并有庭院。期间出现的南溪新区就是小区建设的有力代表,而后出现的双铃小区、江城小区、三马小区等不断优化功能结构,以适应不同层次居民的需求。

跨过千禧年后,人们惊讶地发现,这时的住宅又有了全新的突破,首次提出了“绿色建筑”的先进理念,新建楼盘启用加气混凝土砌块建筑,窗户也升级为中空玻璃、断桥隔热型材等保温材料,建筑类型范围更广,囊括了复式洋房、独立别墅、多层、小高层、高层等,布局合理,空间感强,完成了居住环境上的再一次提升。

“到了21世纪,房子已具备了较大的承载力,房屋楼层也逐渐攀高,能建造十几层乃至几十层,同时在隔热,隔声、防水等方面也具有一定的优势,居住使用起来最直观的感受是,功能区分逐步明确,有了电梯出行更便利,小区也不再是一个冷冰冰的住宅,而是赋予了绿化、娱乐设施、物业等人性化的附加服务。”经历了几十年的住宅变迁,胡师傅也从芸芸装修建筑游击队中走了出来,成立了一家正式的建筑工程企业。

深入变革的步伐从未停滞,近两年,我市建筑业始终不忘加快科技创新步伐。去年,锦绣江南成功创建我市首个“污水零直排”建设小区,雨污分流、废水回用。同样在去年落成的人力资源中心首次打开了装配式结构的新大门,同期启动还有以古丽花园、百悦文苑为代表的全装修小区建设……在它们的身上,可以看到骨干企业正通过不断提高科技自主创新能力、积极推动科技成果向先进生产力转化,有力推动了全市乃至周边建筑业行业向更高层次迈进。

“刚推行商品房市场化时,随处可见的建筑垃圾,漫天的扬尘,都为建筑工地打上了‘脏、乱、差’的标签。如今,绿色建筑、绿色施工、装配式建筑、BIM技术等都已是项目建设的必选项。全覆盖的网络、更舒适的集装箱式办公楼,太阳能路灯、雨水收集系统,建筑工地的科技含量越来越高,越来越节能,越来越环保。”永康市建设工程质量监督站原总工徐济华说。

住宅转型升级的同时,以市政府大楼、中国科技五金城、总部中心、高铁南站、汽车南站等为代表的地标如雨后春笋般出现,建筑风格的更迭更展现了永康不同时期里各有千秋的审美情趣。

市场化 功能全 建筑管理有秩序

3

从土坯房、砖木屋到后来的水泥红砖房,再到现在的现代化高楼大厦,纵观我市建筑业70年之发展,建设规模空前,至今方兴未艾,确实令人感慨。这一切巨变的背后,更伴随着一批房地产企业的诞生与成长,在波澜壮阔的房地产开发与城市建设进程中,它们无所不在,从纯粹的地产开发,到城市综合体建设,再到街区、片区乃至新城的开发与运营,业务范围从住宅地产、商业楼宇到文旅地产、养老地产、物流地产、租赁住宅等多个领域。

新中国成立前,全县的建筑呈无政府状态。一批以吴树云、许锡章、杨根起为代表老手艺人各自领着人员不定的泥木工班子游街串巷,结班承办建筑业务。在民国后期,这些有名望的师傅成立了木匠铺和砌匠班,这些组织即是新中国成立后组建的各类建筑业工会的基础。

新中国成立后,这些施工队伍逐渐走上了正轨,成立泥水工会和木业工会,之后两工会合并为建木合作社,这便是永康县建筑工程公司的雏形。紧接着,城关建筑工程公司和1978年建立起来的第二建筑工程公司以及20多个乡镇办的专业建筑队开始迎头赶上,组成了一只强大的建筑队伍。在此时期,各类建筑纳入了国家计划,需根据建筑计划和城市总体规划进行审议批准。彼时的县城乡建设环保保护局作为“无形手”进行宏观调控,施工企业作为“有形手”进行微观管理。

时至今日,当年的城关第二建筑工程公司已转为私营企业,伴随着永康经济的高速发展,连续十多年盘踞在纳税百强榜单。随着改革的不断深入,我市现涌现了浙江新华建设有限公司、明珠建设集团有限公司等越来越多的专业建筑队伍,拥有注册建造师884人,为我市发展生产和提高经济效益起到了积极作用,为建筑业作出了巨大的贡献。

70年来,几代人筚路蓝缕、呕心沥血谱写了一曲美好的住房的变迁曲,照出了社会进步的影子。在审核管理上,从无到有,出台了《永康市人民政府关于进一步加强工程建设管理的意见》《永康市关于进一步加强建设施工企业项目经理管理的若干规定》《永康市人民政府关于促进建筑业发展的若干意见》等一系列宏微观管理政策,使建筑施工走上了科学的道路;在规划设计上,从在原址原拆原建,到小型、大型住宅区,住宅设计意识苏醒,新型住宅小区拔地而起;在居住环境上,从楼与楼“手握手”见缝插针式的无序建房,到注重容积率、绿化率、楼间距等指标,再到绿化环境等基础配套提升,群众的居住空间和环境得到了大大改善;在建筑成就上,市行政中心、第一人民医院医技楼病房楼、会展中心获国家“鲁班奖”,总部中心C-1地块商务办公楼、王力大酒店获“国家优质工程奖”,创造了不少亮点建筑工程……已然完成了“居者有其屋”到“居者优其屋”的欣喜转变。

现在,在绿色环保的基础上,我市还在智慧城市创建的道路上大步迈进,田川社区入选浙江首批“未来社区”试点名单,其建设将推动城市治理理念和运营方式的转型。未来,全市建筑业还将围绕行业产业链,发展战略新兴产业,实现纵、横双向延伸,构建多极增长的发展格局,逐步向基础设施、节能环保、新能源等更具生机活力和发展前景的领域加速拓展,在巩固传统市场的同时,集中优势资源,不断推进建筑业向高端产业链方向实现新一轮突破。

数读建设成就

我市建筑业发展一路向好,于上世纪90年代成立了市建筑业协会,历经5届,现有会员单位约120家,其中2家为施工总承包特级资质企业,5家为施工总承包一级资质企业。

截至2019年,我市累计获得金华市“双龙杯”优质工程奖151项,省“钱江杯”优质工程奖51项,国家优质工程奖2项,国家鲁班杯奖3项。

1998年建筑业总产值为3.72亿元,建筑业企业20家;2018年建筑业总产值已达到89.7亿元,建筑业企业67家,其中统计局入库企业45家。

1998年

2018年

建筑业企业

总产值

□记者 应柳依