|

|

|

|

|

昔日“硬通货”,如今“传家宝”

一沓粮票,品味时代回响

市委党史办 市档案局 永康日报社主办 永康康美诺口腔医院协办

近日,记者冒雨匆匆赶到老年大学时,退休老干部杨倪忠早已在那儿等待。初见杨倪忠,只见他黑色的短袖上挂着些许雨珠,与他拿在手中那泛黄却依旧干燥的信封形成鲜明对比,可见杨倪忠把它看得格外珍贵。

仔细打量信封,收信人地址写着西藏山南地区桑日县委,地址上方鲜红加粗的“特种挂号信函”字样格外显眼,信封的纸质与现在的无异,但明显能感觉到有被反复触摸过的质感,信封上“1989.3.24”的印章,印证了它浓厚的“时代感”。

全国上下勒紧裤腰带,发展社会主义经济

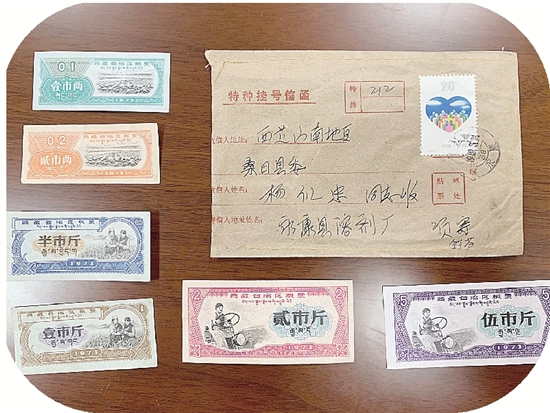

杨倪忠打开信封,轻轻抖动,只见一张张红的、绿的、蓝的、紫的“小票”,悄悄滑落在他的手心。杨倪忠慢慢将这些“传家宝”,按年份、地区码在办公桌上。在杨倪忠的排列下,一张张“小票”的身份渐渐明了,它们尺寸不一,但都品相精致,构图新颖,设计独特,内容丰富,带有鲜明的时代特征,“这些就是粮票,我记事起就和它们打交道,它们也算是陪我走过了大半辈子。”它们被保存得极为完好,票面磨损痕迹少,崭新如昨,可以感觉到杨倪忠对粮票独特的情怀。

拿起一张1966年叁市斤(壹市斤等于0.5公斤)的全国通用粮票,仔细观察,绿色的票面,绘有收割机在稻田收割的场景,正面最上方书有“中华人民共和国粮食部”字样,其下为“全国通用粮票”,粮票面额“叁市斤”位于左侧,下方为粮票制作的年份“1966”,左上角为阿拉伯数字币值“3”。背面为粮票的使用说明,左右两旁为阿拉伯数字币值“3”,以及一个红色盖章“中华人民共和国粮食部”。

“我是1948年出生的,那时新中国刚成立,各类物质极其匮乏,为了经济建设,国家实行了计划经济。” 回忆起那段全国上下勒紧裤腰带发展社会主义经济的历史,杨倪忠恍如昨日,粮食是关系到国计民生的重要物资,所以在大规模经济建设时期,国家对粮食进行了宏观控制、统一调剂,“粮票”这一特殊经济条件下的历史产物就此诞生。

“在那个年代,只有单位或城镇居民才能分配到粮票,分配的粮食能保证百姓的基本生活需要。干部每个月能分配到29斤粮食,重体力劳动者有45斤,学生每个月也有35斤。”杨倪忠依稀记得,自己小时候跟随父母到粮站兑换粮食时那人山人海的情景。

西藏任职,小小粮票情系两地

1969年,杨倪忠到建筑公司参加了自己的第一份工作,分配到了工作所得的第一份粮票,“那时粮食还不充裕,只能保障日常所需,必须凭粮票才能购买。自己工作分配粮票了,才真正懂得‘粒粒皆辛苦’的道理。”

后来由于工作表现突出,杨倪忠被调到组织部工作。直到1988年,杨倪忠受到金华组织部的推荐成为改革开放以来全国第一批援藏干部,“在组织部工作了近10年,看到了许许多多优秀的人都服从组织安排,到工作一线。轮到自己去艰苦地区开展工作,是组织上看得起我,那时我没有犹豫,就爽快答应了。”

不过,杨倪忠的西藏任职并不是一帆风顺,“各地的粮票不是通用的,永康使用的是‘浙江省粮票’,而西藏使用的是‘西藏自治区粮票’。当时走得匆忙,我身上没有带粮票,于是赶紧写信让家里帮忙兑换全国通用粮票寄过来。”期间,杨倪忠不得不在食堂记账,“领粮票是要凭购粮证的,你能领多少粮票,购粮证上都写得一清二楚,我的购粮证是永康的,所以只能领取‘浙江省粮票’,特殊原因需要兑换全国粮票要到粮管所。”

“一封书信来回要两个月。”1989年3月24日,经过漫长的等待,杨倪忠终于等到了盼望已久的第一个装有全国通用粮票的信封,他不仅结清了食堂的旧账,还立马到镇上用粮票换取了近百斤的方便面,“在西藏,大都是吃馒头的,我们南方人吃不习惯,但粮仓里存的大都是陈米,所以每次我就会趁着去县城开会的机会,用粮票换取一些方便面。”

小小粮票寄托了杨倪忠对家乡的牵挂,也连接着他与西藏百姓的情感,“由于经常用粮票换方便面,我和藏族百姓的关系也渐渐熟络起来。”看着“西藏自治区粮票”上醒目的藏文,他犹能想起那个桑日县县委副书记与藏族百姓寒暄的日子。

再回永康,粮票已成历史,收藏更是情怀

时间回放到1993年,杨倪忠怀着对藏族人民的不舍和对家人的思念回到了永康,“我回到永康之后,发现永康已经不使用粮票了,粮油是敞开供应的,特别是西津桥那边非常热闹繁荣,这说明我们的市场经济终于搞活了,物资开始流通了。”看到这一现象,杨倪忠明白,粮票时代终将落下帷幕。

为了纪念“粮票”这段特殊的历史,杨倪忠将粮票一一收藏了起来,“各种面值的粮票都有,有‘市斤’的,有‘市两’的,甚至‘钱’的都有,用粮票兑换粮食就像现在用现金一样,面额太大,商家也会将小面额的粮票找还给你。”这些“西藏自治区粮票”就是杨倪忠在西藏任职期间商家找还给他的。

粮票,我国计划经济时期极具时代特色的产物,经历了四十多年的风风雨雨,终于完成了自己的历史使命,在上世纪九十年代“退休”,逐步退出了经济舞台,但在杨倪忠眼里,粮票历史绝非一般的文化娱乐史,而是一部凝重浑厚的中华民族的创业史,是一部华夏子孙与贫穷、饥饿的抗争史,是囊括中国农业、工业、商业、服务业在内的发展史;是历经沧桑达半个世纪的完整板块,是中国计划经济这段历史的真实写照和证明。

如今,71岁的杨倪忠依旧精神矍铄,他会时常翻开收藏集,抚摸那一张张无言的“历史”,回味那个年代关于粮票的人和事。

杨倪忠珍藏的

西藏自治区粮票

杨倪忠珍藏的全国通用粮票

□记者 卢明 吕鹏

数说永康粮食流通变化

曾经的第二货币,变成收藏者的新宠

正所谓:“民以食为天。”粮食问题关系到国计民生,是古今中外无不重视的大事。新中国成立初期,物资极度匮乏,粮食自然无法做到敞开供应。中央政府开始酝酿粮食的计划供应,以满足全国人民的温饱。

1950年,我县粮食公司成立,专司粮食购销工作,开展批发和零售业务,并委托供销合作社代购代销。私营粮食企业的合法经营仍被保留,但已实行“利用、限制、改造”的政策。

从1951年起,除委托供销社代购外,主要粮食品种由国营粮食公司包收。1953年11月,实行粮食计划收购和计划供应(简称统购统销)。农民按国家规定的收购品种、收购价格和收购数量,将余粮售给国家。对大米、稻谷、玉米、黄豆等4种粮食实施运输管理,除国家设立的粮食交易所外,关闭其余粮食市场,所有私商一律不得自行经营粮食购销。居民实行按户凭证供应。

1955 年,私营粮食商业由粮食部门接管,国营粮食部门成为粮食流通的主渠道,掌控粮食流通的主导权。至此,“票证经济”拉开了帷幕。那是一段凭票吃粮喝汤的年代,也是靠粮票、布票等票证过日子的计划经济时代。

后来,随着改革开放,物资慢慢丰富起来,商品市场开始活跃,曾经严格的票证制度越来越松动,国家逐步缩小了消费品定量配给的范围。到了1983 年,由国家统一限量供应的只有粮食和食用油两种。

1993年1月,全国取消粮食统销制度, 全国各地先后放开粮食及其他产品价格,实行购销同价,促进粮食产销与市场接轨。粮价放开后,激活了其他商品的流通,促进了农民生产积极性,粮食产量显著增长。

之后,粮油实现敞开供应,粮票已无用武之地,被正式宣告停止使用,长达近40 年的“票证经济”落下帷幕。但粮票很快进入了收藏品的行列,全国集“粮”爱好者也在不断扩大。

经年累月的岁月侵蚀,使得这种具有不可复制性的票证文物日渐稀少,珍品迭出。对于像杨倪忠这些“粮票”时代的亲历者,收藏“粮票”不仅是因为“粮票”本身具有收藏价值,更看重的是经历过那段岁月的难忘情怀。