|

|

时隔三十载,晨笛文学社社员重聚永康

他们要用文字热爱前进中的家乡

上世纪80年代被许多知识分子称为文学的“黄金年代”。民间刊物风行,几乎每所大学、中学都有文学社,校园诗人是学生群体中的偶像。永康自然也不例外。那个年代,永城有三家规模较大的文学社团,分别是龙山中学的晨笛文学社,古山中学的文昌阁,永康二中的浪花文学社,成三足鼎立之势。其中,最大、最活跃的又属晨笛文学社,涌现出了许多轰动一时的文学新苗。时过境迁,曾经的《晨笛》文学社社员又聚在一起,重拾少年时代的文学梦想,他们想用文字热爱家乡。

□记者 高婷婷

母校合并二十年后 天南地北再聚首

上世纪80年代,桥下、西溪、龙山、四路口等村统一属于龙山区域。龙山中学是该区域唯一的高中,1985年,龙山中学的师生成立了一个文学社团,叫晨笛文学社。

晨笛文学社是一代人的记忆,它象征了一段辉煌的岁月。随着1999年龙山中学和古山中学合并,持续10多年的晨笛文学社团落下了帷幕。

“晨笛”的故事虽然画下了休止符,但盘踞在人们心中的文学梦想不死。本月初,在90届龙山学子吕煊、黄长征、施云东三人提议下,30多名晨笛社员从天南地北赶回家乡,聚首南山木语,预备筹建龙山乡土文化研究院。

“我们都曾是文学社成员,心中保留着身为龙山学子的自豪和骄傲。如今,我们用这种形式重聚在一起,也是为了弥补母校不复的遗憾。”90届晨笛文学社社长黄长征说,早些年就有不少社员提过重建晨笛社的想法,但龙山中学合并已近20年之久,毕业学子如星辰般散落各地,重新聚在一起谈何容易呢?本以为这份英雄帖会石沉大海,但反响大大出乎他的意料,各届社长联络社员,社员互相传播,也收获了历代社团老师的支持。最终敲定在12月2日举办晨笛文学社联谊活动。

这是一场别开生面的校友会,跨度10余年之久,参与的成员也都不尽相识。历届晨笛社员,现在许多都成了各行各业的精英人士,有的从事警察、教师行业,也有下海经商、从政。大部分人的职业看起来和文学八竿子打不到一块,但因为“晨笛”,他们重聚在这里,延续那支从学生时代开始隐隐燃烧的文学火把。

晨笛社1989年活动合影

忆往昔峥嵘 追溯文学起点

“本想给期刊取名‘晨笛’,但想想我们现在都不再年轻了,便用学校的名字命名了。”黄长征笑着解释道。围坐在桌边的同学,无一不是渐入中年,褪去了少年意气,添了一分稳重成熟。但一聊起文学,聊起过去的晨笛社团,大家热烈讨论,言语慷慨激昂,依稀可见年少时的朝气和蓬勃。

此番熟悉的情景,让90届社团成员吕煊情不自禁忆起过去。枯燥的高中生活里,读课外书是他们那代人主要的娱乐方式。当时全国各地兴办报刊杂志,《少年报》《少年文学》《小说月刊》《故事会》及琼瑶小说等流行校园。每个月,新的书刊报纸一到学校阅读室,立刻就被卷席一空。晨笛社的日常活动就是组织文章评析会,有时候评析书刊,有时候是社员的作品。

一群正值血气方刚的少年凑在一起,谁也不拐弯抹角,只管直抒胸臆,畅所欲言。遇到分歧时,自然是谁也不服谁,免不了火药味。社团老师也放任自流。吕煊说,当时谁都没有学习过系统的文学理论,每个人都是在摸索中前进。但也因此形成了百花齐放的文学盛景,人人都是自成一派的“文学家”,散文、小小说、批判文学……都大胆涉猎。

晨笛文学社每年战果颇丰,许多社员文章被刊登在《金华日报》《永康日报》,省内外各类期刊中,还有不少成员在华东六省一市中学生作文比赛、江苏“春笋杯”、浙江省中学生作文竞赛等比赛中获奖。晨笛文学社另一个重要的社团活动就是办报纸。一提起《晨笛》,在座的成员无不是一脸骄傲。这份报纸从撰写、编辑到版面设计、印刷、出版,全都由社团学生一手包办。据91届副社长施云东介绍,最早报纸用的是油印,先在蜡纸上用铁笔刻画出文字图画,再将蜡纸附在钢板上,在上面涂施油墨。这个过程大约需要几个小时时间。印刷完成后,负责刻字的学生往往是满手油墨。1989年后,学校拨了40元钱作为社团经费,《晨笛》开始改用油墨印制,就不需要学生手工刻了。

“除了办报纸,各班的黑板报、学校橱窗,也是我们负责设计的。”首届社长胡江左的话语里充满了自豪,“每期报纸出炉,我们还会寄给其他文学社团,互相交流、学习。”

包雪珍带来了珍藏家中的十几份《晨笛报》,每一张纸都保存完好,字迹清晰,早已沥干的油墨还散发着经年的陈香。众人一一传阅、翻开,面容欣喜,交谈中充满了追忆的情思。

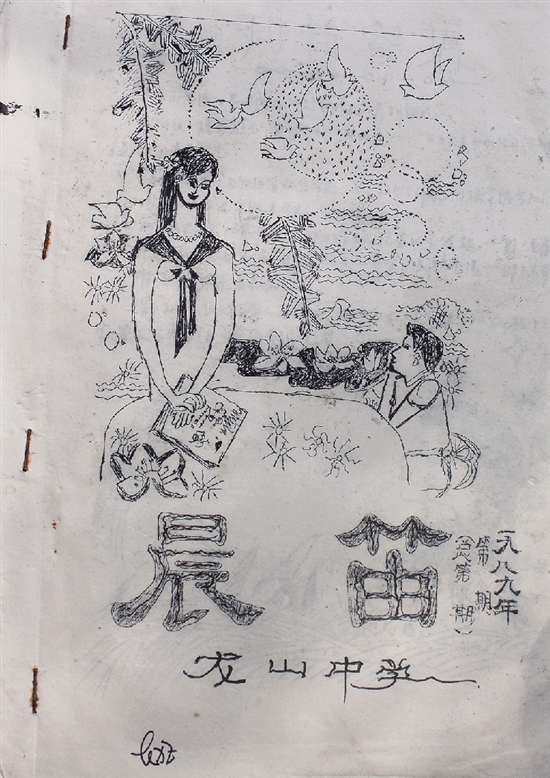

1989年的《晨笛报》封面

用文字温暖家乡 用真情书写人生

当年的晨笛社可谓是群英荟萃。毕业后,有一部分社员走上了文学的道路,如资深媒体人、诗人吕煊,又比如在自媒体平台经营文字的卢小芳等,也有许多人养成了在工作之余提笔属文的习惯。不可否认的是,那段高中生活,给每一名成员日后的生活轨迹留下了深深的烙痕。

因参与编撰《晨笛》的经历,胡江左在省警察学校就读期间,创办了校刊《警校生活》、校报《红黄蓝绿》。工作以后,他更是与文字密不可分,并连带着爱上了传统文化。业余时间,他常常拿起毛笔练习书法,又或是撰写散文。“我很感谢这段经历,它让少年时期的我培养了自信,也早早地与文字结下了不解之缘。”胡江左说,他将书斋命名为“晨笛斋”,就是为了缅怀那段学生时代。

诗人北岛在他的诗作中写道:“那时我们有梦,关于文学,关于爱情,关于穿越世界的旅行。”现年已入八旬的龙山中学退休教师朱章台老师眼眶微微湿润,他说:“我看着晨笛社一步步壮大,社团就像我的孩子一样。而更让我高兴的是,时隔这么多年,晨笛社的同学对文学的激情依然没有消退,而是像火把一样,一代一代传承下来。”

彼时这群人还很年少,意气风发,指点江山,激昂文字;如今他们不复韶华,岁月打磨着他们的棱角,却没有磨灭他们的文学热爱。于此时、此地,见证20年旧梦重回,成员无不心潮澎湃,耳边仿佛又响起了“咕噜咕噜”的油印声,少年抹去满手油污,珍而重之地捧起新鲜出炉的报纸。这便是萦绕在他们心中挥之不去的情结,他们文字的起点。

参加晨笛文学社联谊活动的吕煊告诉记者,他们将用文字努力挖掘龙山的本土文化,用热爱抒发对家乡的变化,用真情书写对人生的感叹。立足大龙山的乡土文化,最终将这份热爱通过一份刊物把她表达出来。我们一起期待。