|

耗时10年,收录1.2万多个词汇,共计60多万字

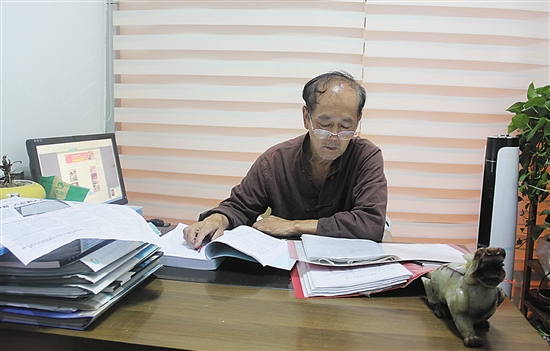

传承乡音 六旬老人自编方言词通

“十里不同音,百里不同俗。”随着时代的发展,不少方言淡出了人们的视线。为了留住乡音,我市64岁市民徐诚花费10年时间,搜集整理了大量永康本地的方言词汇,编撰了一本总计60万字的《永康方言词通》,收录6000多个单字和12000多个方言词汇。这也是永康第一本关于方言的词典。“希望今年能够完成方言词通的出版,让更多永康人记住乡音,留住乡愁。”他说。

□记者 高婷婷

参考汉语拼音,自编永康话拼音方案

徐诚为什么要耗费巨大精力编撰《永康方言词通》?他是怎么编撰的?其中经历了哪些鲜为人知的困难与挫折?这套《永康方言词通》实际上的价值与意义有多大?

“永康话属汉语系吴方言区、婺城片方言,在吴方言区中是一个非常有特色的语种。大致有28个声母,41个韵母。”在徐诚的介绍中,记者翻开这本厚厚的《永康方言词通》,每个字都带有注音和详细注解,甚至还标明了原调和变调。令记者感到疑惑的是,有的字后面有两个注音。

“永康话有很多种发音,最主要有两种,一种是上角,大致在我市东北角,包括唐先、西溪、龙山;还有一种是下角。”徐诚解释道,“因为它们同样是永康话,都有记录的必要,因此我把上角用括号标注在后面。”

徐诚是土生土长的永康本地人,永康话的下角发音对他来说自然不在话下。但是上角怎么办呢?为了归纳、总结地道的上角发音,徐诚来到西溪镇、唐先镇,一个村一个村走,与本地村民对话,将有特色的发音记录下来,进行对比。

许多方言词典都是使用韵母排列,徐诚却模仿常用词典,采用声母索引,如此既通俗又实用。他从清音、浊音的声调入手,进行大胆的归纳整理,以汉语拼音方案为蓝本,加入5个国际音标,整理出了一套永康话的拼音方案。

徐诚还对永康方言的声调进行了分析:“大概有六个主调,两个变调,主调分别是阴平、阳平、阴上、阳上、阴去、阳去,变调是阴变、阳变。”

有音无字不行,翻遍书籍寻找对应汉字

与正规的普通话不同,地方方言因为扎根乡土,沿用口口相传的形式传播,在流传过程中,许多方言对照的本字已经很难考据,只留下约定俗成的读音和释义。“念得出而写不出”,在许多关于方言的文章中,常常用“□”来代替无法翻译的地方话。

“有音无字可不行,既然要做方言词典,就要把这些空缺补上。”徐诚说。他翻阅了《汉语大字典》《汉语方言大词典》《唐韵》《集韵》《越语》《康熙大字典》等大量关于方言的书籍,逐字逐句地考证每个方言对照的汉字,包括许多生僻字、罕见字。如“扽”,在永康方言中念作neng,意为“将一叠东西提起向下轻磕,使之整齐平整”。

“只要会读,就能在《永康方言词通》中找到对应的字。”徐诚不无自豪地说。有了字和读音后,他又花费了四年时间,走街串巷,在永康人的日常对话中搜罗了8000多个方言词汇,把每个字在词汇中的变调都标注清楚。

徐诚说,接下来,他还想在词通中加上永康特有名词,包括旅游景点、民俗、寺庙、行话等,让这本词通成为名副其实的“永康方言通”;让远道而来的外地人,能够对照词通读懂永康话;让土生土长的本地人不止会“说”永康话,还能“写”永康话。

《词通》受到国际语言专家肯定

徐诚与方言词通的缘分,早在30多年前就已种下。

1985年,即将从电大毕业的徐诚,在导师、原我市文联主席胡国钧的指导下,准备写一篇关于永康方言的毕业论文。他花了三个月时间调查、收集资料、研究整理,去杭州各大图书馆查阅资料,又在杭州买来磁带,自学国际音标,写成了一篇《永康人怎样学普通话》。论文出来后,胡国均老师非常惊喜,大声叫好,并把论文推荐到省电大,获得了优秀论文奖。这给以后编词典起了一个头。

2009年,徐诚与本地文人项瑞英偶然的一次交谈中得知,正在编撰《永康市志》的他在编到方言这一块时,因为没有这方面的书籍,资料太少,进展艰难。这样一番话,再度激发了徐诚重拾方言研究的热情。

“方言是一个地方独有的语言,是地方文化的象征。很多地方都有他们的方言词典,但我们永康还是一片空白。”徐诚说,“这件事我不做,总要有人做。”

为了编撰好家乡的方言词通,徐诚还特地登门请教了《永康县志》中同音字汇的作者傅国通教授,他还去上海向中国语言学家、汉语音韵学专家潘悟云教授家求教。他总结的《拼音方案》和编写词典的思路、精神,受到了他们的一致肯定。

如今,耗费了十年心血,这本《永康方言词通》终于初有所成,这是永康文化上的重要成就,进一步弥补了永康方言研究的空白。为什么叫词通不叫词典?徐诚解释,一本“典”是很神圣的,他自知力有不逮。“编方言词通应有专业力量,等词通校对、修缮完毕后,我还要请专门的方言专家来审核,争取今年完稿。”