|

|

|

|

|

谈六和塔与应氏之缘

□应守岩 应子根

5月3日,本报第14版刊出《杭州六和塔为芝英应氏所建?》一文后,引起读者关注。

长期以来,不少应氏族人对杭州六和塔总有一种特别的情怀,为什么?这与各地应氏宗谱对六和塔的记载有关,与清代光绪年间重修六和塔有关。

一、关于对《应氏源流序》一文的理解

我们在《六和塔始建于何时?》一文中提出六和塔始建于东晋太和三年,即公元368年,原为应詹公坟塔的观点,始见于2005年新修的《义乌应氏宗谱》。而《义乌应氏宗谱》所写的《六和塔史述》又注明“摘自《姓氏志·应氏宗谱》”,而《姓氏志·应氏宗谱》,又来自后唐天成乙丑(929年)状元应昑的《应氏源流序》一文。质疑者说:要重新下关于六和塔的结论,就得先考定“这一记载”是何朝何年何人所记,他的根据又是什么?他的根据是否无可置疑?这话是有一定道理的。因此,我们有必要来重新审视一下应昑的《应氏源流序》一文。其文曰:

晋(观)阳侯讳詹,又讳斌,字思远。西晋末元帝大兴。庚辰,天下大乱,(公)以义勇立功,初授武功大夫,进授观阳侯,督理南平、武陵、天门三郡军事,厥境独全,百姓感德而歌之曰:“岁寒不凋,孤境独守。拯我涂炭,惠隆邱阜。润同江海,恩犹父母。”

东晋康帝建元初,加封天下兵马都元帅、忠国武平王。公生太康十九己酉,薨太和二年丁卯,寿七旬有九。以明年戊辰葬于杭之钱塘赤水乡,建塔号曰“陆和”。

令人司马郡主,夫人李氏、杨氏。杨氏生一子,讳元,东晋义熙九年拜驸马,有功于国,加封节度行军司马,检校左散骑常侍,兼御史大夫,食邑五百户义乌(注:乌伤)县,遂家于婺州永康官田,为官田第一世祖也。(元)三子并侯袭爵:长曰开,讳懽,赠朝散大夫;次曰闻,讳忻,朝奉大夫;三曰闵,讳悦,朝奉大夫。悦生子三:长曰敬,名亮;次曰回,名明;三曰聪,宋明帝太始丁未进士,授开封府佥判。(聪)生子二,长曰子和,次曰子穆。子穆名通,生子者五:宗一林士,名仁;宗二刺史,名信,武帝天监己丑乡举秀才,仕至豫州刺史;宗三林士,名付;宗四郎中,名倍,为梁金部郎中;宗五都督,名传,为关西大都督。宗二刺史,生子者四:曰暀,曰昕,曰时,曰昭。暀第行三一,为相州提刑。昕第行三六,称彦士。时第行三九,隐士。时生子者四:长曰詠,号乡彦士;次曰諶,号文学先生;三曰诰,号山林儒士;四曰詵,号云山先生。昭第行四四,太清三年己巳,以长女入选简文皇帝淑妃,封太师大冢宰。生二子,曰谦,曰让。谦太宝元年庚午,封临海郡王,权衡浙东路,建家于黄岩;让封太尉安定公,生子者五:曰郮,曰郢,曰鄖,曰鄅,曰郜。鄅生子二:长智穎,徙居福州;次智琐,徙居青(靖)州。隋末,林士宏攻没江西,于华林山置云棚,召募义兵,保靖一方。武德五年归唐,以为青(靖)州刺史,取新昌梅氏,遂家黄岩。徙瑞州,死为城隍之神,庙食一郡。郢徙衢州。郮生一子智颜。智颜生子二,长从正,次居正。居正名彪,生子者二,长文光,次文彬。文彬生一子演,高宗咸亨辛未进士,先仕蜀州司户,武后加封山西河东抚慰大使。演子奇,生二子,长曰荣庄,次曰华庄。荣庄生五子(曰青之、黄之、绿之、槐之、松之),华庄生八子(曰苗之、苌之、茂之、桂之、椿之、桓之、桧之、莲之。一说九子,加柏芝)。荣庄第四子槐芝,唐天宝间助边有功,拜都知马兵使。生二子,长良俊,次良杰。良杰一十九子,不传;良俊子裒,生四子,曰谨、勤、和、缓,皆仕,分居四院,齐、楚、吴、越是也。齐院始祖应勤,字隐珍,行第七,懿宗咸通间仕至检校司徒平章事,充度支盐铁使,遂家于齐。吴院始祖应谨,字隐瑶,行第八,仕滁州判官,请給滁州军额,遂家于吴。楚院始祖应和,字隐瑑,行第九,熹宗乾符间以军功授金吾大将军、检校诸城镇行营兵马节度使,遂家于楚。

浙院始祖应缓,字隐瑎,行第二十,昭宗大顺间仕杭州观察军衙推,遂家于钱塘,转徙宁海(梅)林,以其地属浙东,号曰浙院,吾之父也。吾兄弟九人,曰晟,曰昇,曰昙,曰昌,曰最,曰旻,曰昱,曰昑,曰量。晟先仕颖州刺史,迁检点。余忝天成状元,仕秘书省校书郎。子一十三人,江、海、滔、润、浩、汪、洋、淦、洁、渭、泽、澄、清也。江居会稽,润居松江。盖尝追昔始祖受姓以来,至观阳侯詹四十六世,至今通计六十六世矣,子孙甚众,分徙移居,过州越郡,致有亲疏。余恐子孙无从辨识,立此源流寔录,以昭示后人,俾千百世之下,庶幾有可考焉。

时在周显德六禩,岁次己未孟春,浙院应氏二世孙秘书省校书郎迁考功郎中谏议大夫中书舍人兼翰林院学士昑谨识。

此文记载的可靠性如何?我们认为它绝不是凭空杜撰,信口开河。其理由如下:

1.作者实有其人。此文的作者是应昑公。应昑是何等人呢?虽名未登《唐书》、《五代史》,却并非等闲之辈:“昑,承制,仕颖州刺史,迁点检。登后唐天成丙戍(926年)状元,迁吏部考功郎中、检议大夫、中书舍人,兼翰林院学士,拜检议大夫。长兴辛卯(931年)晋靖海节度使,以子贵赠金紫光禄大夫、会稽郡公、开府仪同三司,仕至秘书省校书郎、吴越郡王,修浙院并上应氏宗谱。宋健隆辛酉(961年)以子皓贵蒙赠恩国公。后梁开平二年(908年)间析居钱塘。生后梁乾化辛未(911年)5月11日,卒于宋淳化辛卯(991年)8月13日,寿八旬有一。取周氏,封恩国夫人,继室邱氏封夫人。立诸侯庙享祀。”生平事迹,斑斑可考。

2.作者写此文事出有因。一是向皇室报告自己的出身经历和家族情况。其时作者“仕至秘书省校书郎、吴越郡王”,故“修浙院并上应氏宗谱”;二是遵循传统旧习,恐子孙无从辨识,故“立此源流寔录,以昭示后人,俾千百世之下,庶幾有可考焉”。他岂敢不顾身份,冒杀头之风险弄虚作假,或胡弄后裔哉?

3.其记载内容,与史实基本相符。墓主应詹公,《晋书》有载,为三国时魏国名宦、诗人应璩之孙,深为元帝、明帝所倚重。“王澄为荆州,假詹督南平、天门、武陵三郡军事”,因平叛有功封观阳县侯,占籍永康,后子孙繁衍,遂为应氏南宗始祖。应詹公卒后,其子“玄(即元),嗣位至散骑侍郎”,在杭作官。据芝英应氏宗谱记载:詹公卒后先厝芝英,次年,其子“将父詹公从官田(芝英)移葬于钱塘赤水乡”。其叙宋之前的应氏后裔在浙的瓜瓞绵延情况,按图索骥,与事实大致相符。之所以有基本相符的内容,是来自历代家传和宗谱。应昑公父亲应缓是永康县芝英人,应昑公出生时还是芝英人。应缓公是唐代重要官员。昭宗大顺间仕杭州观察军事衙推。天复辛酉转授江西判官,天佑甲子进升度支盐铁使。对于要上报官府下传子孙的家传资讯,必定如实记载清楚。据明代名儒芝英应氏的通家友应良所记,芝英古代有“旧谱”。明代名儒应奎公,说“初谱”的历史跨度是“第宋去晋远”。应昑公文中有宋梁唐部分先祖的宗谱行第号,说明唐代芝英应氏又修过宗谱。东晋时为应詹公建六和塔应是谱记之大事。在各地应氏宗谱中不断有相关记载,是很自然的。可惜,芝英珍藏的旧谱(初谱)早已毁于战乱。

4.写文章时间明确。此文写于“周显德六禩,岁次己未孟春”,即公元959年。此时,杭州尚属后周,吴越王钱俶也尚未納土归宋,吴越王钱镠所建的大钱寺应还在。看来,应詹公的墓塔已荡然无存。但比宋开宝三年(公元970年),智觉禅师造六和塔要早11年。因此应詹公的墓塔的“六和”之名不可能未卜先知,来自预知的灵感,或攀附智觉禅师后来所造的“六和塔”之美名。

当然,如将此文与《晋书·应詹传》对照,至少有两处值得考虑:一是詹公的生卒年记载不同。按《晋书》詹公“以咸和六年(331年)卒,时年五十三”;而此文说“生太康十年己酉(289年),薨太和二年丁卯(367年),寿七旬有九”,说明另有所本;二是说到应詹公的儿子,《晋书》在传后附有“子玄嗣,位至散骑侍郎,玄弟诞,有器干,历六郡太守、龙骧将军,追赠冀州刺史”;而此文只说“杨氏生一子,讳元,东晋义熙九年(413年)拜驸马,有功于国,加封节度使行军司马,检校左散骑常侍,兼御史大夫,食邑五百户,遂家于婺州永康官田,为官田第一世祖也”。这其中的奥妙可能是:另一子诞与玄不为同一母所生;又因诞曾在江西为官,成为江西的应氏南宗之祖,与今浙江支系无涉,故只叙自己的直系之祖应元(即《晋书》所写的“应玄”,古代,“玄”因避讳而改“元”)。

鉴于以上的理由,其浙江的应氏后裔把此文作为浙江应氏寻根问祖的蓝图,并作为信史收入历代各地的宗谱中,如宁海梅林应氏宗谱、仙居下阁应氏宗谱、永康芝英应氏宗谱,其他还有黄岩的、诸暨的、东阳吴宁的等等,也无怪其然了。在今尚存世的缙云《龙溪应氏宗谱》、奉化《乌峰应氏宗谱》,不仅收录此文,还在“外纪”第四十六世“应詹”公条下特作“葬赤水乡建六和塔”之说明。

当然由于此文流传已有上千年之久,相互转载,史实有出入,文字有衍脱,各种版本不一,有的甚至因名号相同而撺入后世的材料,这都是可能的;但重要的是都肯定应詹公死后葬赤水乡,建墓塔号“陆和”(或“六和”)这一事实。因此,我们审读古籍要有历史唯物主义观点,须要辨谷别糠,去伪存真,透过现象看本质,盲目信从不可取,随意否定也不妥当。

那么,为什么要建六和塔呢?应该说既与光宗耀祖有关,也与当时巩固东晋皇朝的需要有关。当年东晋皇朝是一个弱势的皇朝,全靠几个忠臣全力扶持保护才得以巩固。而应詹又是忠臣中的忠臣,所谓贞臣。应詹生前为晋明帝平定王敦叛乱立了大功,临终前又写信给好友荆州刺史陶侃,嘱他要“竭节本朝,报恩幼主”。这个幼主就是年仅五岁继位的晋成帝。果然,在晋明帝死后不久,当苏峻等叛臣造反并控制皇朝的危难之际,手握重兵的名将陶侃等忠臣就发兵一举平定了叛乱。可见,应詹具有何等的谋略、胆识和忠心。

六和塔应是受命而建。它让臣子们效仿应詹这个忠君爱国的榜样,从而达到天下大治六方和合。建造六和塔祭祀应詹,我们可以想到应是垂簾听政的皇太后晋成帝母亲庾文君的意愿。因皇太后很追求和谐之道,有和协道德之美名。

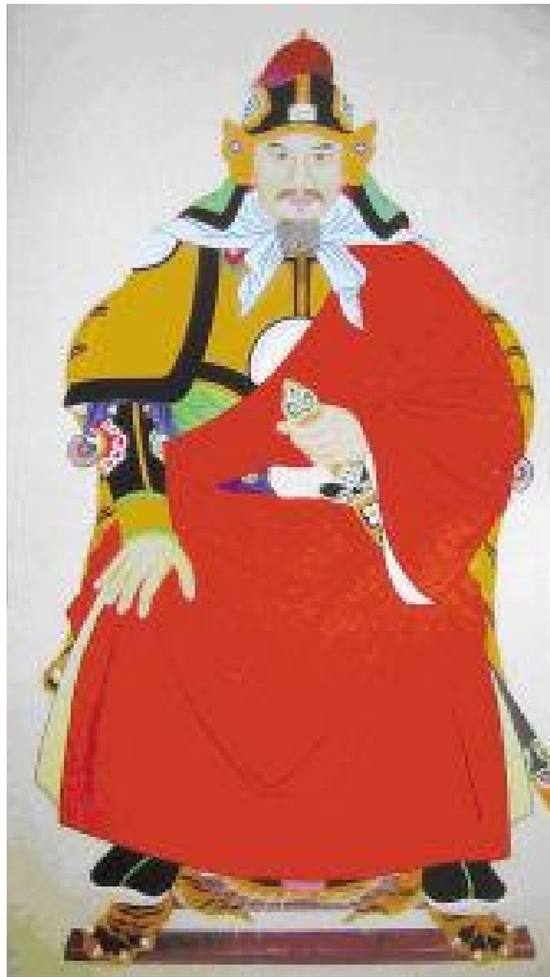

应詹像

二、关于朱智修六和塔的幕后

六和塔历经千年,由于天灾人祸,历朝多次兴修,其中较为著名的如我们上文写到的宋绍兴年间僧智昙的奉旨重建,还有明嘉靖时倭寇入侵杭州,寺与塔均遭破坏后,明万历时僧袾宏主持的重修。而相比较而言,清光绪年间朱智主持的修缮工程,尤为规模宏大。孔祥吉的《朱智和六和塔》一文对此事作了详细的介绍。

清朝道光、咸丰年间,六和塔又因天灾人祸而日渐破损,外部木结构部位甚至败落无存,颓败朽衰之态持续了将近五十年。直到光绪时,杭州人朱智,在捐资修筑钱塘江堤坝的同时,更以余财重修六和塔。他在残存的砖结构塔身之外,重新构筑了十三层木结构外檐廊,“其中偶数六层封闭,奇数七层分别与塔身相通,塔芯里面,则以螺旋式阶梯从底层盘旋直达顶层,全塔形成七明六暗的格局”。今天,我们看到的六和塔状貌,就是那次修缮后定型的。

朱智是何许人也?

据孔文介绍:朱智(?—1899年),字茗笙,浙江钱塘人。咸丰元年(1851年)举人。咸丰八年(1858年)春,考取军机章京。历任工部主事、军机处章京、通政使副使、大理寺卿、太仆寺卿等。光绪五年(1879年)任兵部侍郎,光绪七年(1881年)病免回钱塘。光绪十六年(1890年)因在家乡办赈出力,受到嘉奖。光绪二十一年(1895年)八月初,他奉旨动工以私财修建六和塔。

据史料记载,朱智重修六和塔以木工为主,施工难度较高,仅搭扎施工脚手架一项,就花了三年时间。因为工程极为浩大而艰巨,进展缓慢,以至于工程尚未结束,他便一病不起。在生命的最后时刻,躺在床榻上的朱智,自知病入膏肓,仍对修塔工程念念不忘。光绪二十五年(1899年),浙江巡抚刘树堂向清廷呈递了《代递前侍郎朱智遗折》。其《遗折》称:“嗣因钱塘县境内,濒江石塘,坍塌已甚,并六和塔年久失修。臣目击情形,工程紧要,自愿分年措资,独力修建……今年入春以来,旧恙增剧,料不久于人世……现在塘塔工程,幸已及半,惟有遗属家属,悉心经理……早竣全功,了微臣未竟之志。”

朱智去世后的第五个年头,其女婿应德闳、孙子朱应鹏终于实现了他的遗愿。据浙江巡抚聂缉椝的奏折记述:自光绪二十一年(1895年)八月初始至光绪三十年(1903年)正月,“塘塔两工一律完竣,计塘工六百二十六丈七尺六寸,塔屋三百十二间……所有塘塔两项工程, 共用工料银,十万三千四百五十两零。”面对历时九年的浩大工程,聂巡抚不无感慨地奏称:“此系独力捐办义举工程,断无不实,且始终未动公款。”

朱智为什么要主动承修六和塔呢?除了朱智本人原是个为国分忧,热心公益事业的爱国人士外,这就不得不牵出另一个人物应宝时,以及朱智同应家三代的血肉关系。

应宝时(1821年—1890年),字心易,号敏斋,又号可帆,清道光二十四年(1844年)甲辰恩科举人。咸丰初,考取国子监学正,任江苏直隶州州同,不久,即转知州。同治三年(1864年)任知府,累官至上海道台、江苏布政使、江苏按察使。1890年,应宝时去世时,俞樾送的挽联:“溯治绩在三吴,是宜开府开藩,与汤陆诸贤,长留民爱;享遐龄刚七袠,我亦同庚同榜,哭牙期老友,兼叹吾衰。”后皇帝恩准在立有殊功的上海建《应公专祠》奉祀。

光绪六年(1880年),宝时致仕后定居杭州,依然多行善举。应宝时的政绩累累,文名远播,名满天下,为世称颂,人生不可谓不精彩。但他有两个心愿未了。因为他深知应氏宗族与杭州的密切关系,他也了解应氏南宗始祖应詹公与六和塔的前因后果。因此,他很想在有生之年为应氏宗族作点贡献:一是拟在钱塘建造祭祀南宗应氏始祖应詹公的思远公祠,二是想为修建六和塔出点力。前者有他的文章为证。他在光绪十一年(1785年)所写的《拟在钱塘建造南迁始祖思远公祠墓启》中写道:

夫收族之文载于《戴记》,追远之论发自圣门。自封建不行,而子姓散处,于是变通古制,创立宗祠。议始于程朱,法沿于唐宋。由始迁之祖,上追乎受姓之初;聚既涣之族,合祀于发祥之地。事虽非古而得,礼意之所存,故有其举之或莫废焉。

传言应氏系出姬宗,搢笏于文昭武穆之班,书名在佚史籒文之册。继晋韩以启土,偕虞毕而锡封。螽斯之庆最长,麟振之族必大。是以淮阳之芝秀逾于商山,汝水之椒实繁于汉代。感骚官仪之著述,侍中典记之文章,或父子联镳,驰骤于东京之世;或兄弟合璧,辉映于建安之年。

洎乎晋室东迁,烈侯南徙,推牛马之图谶,歼鲸鲵于湖湘。往来铜駝,畴辟神州之荆棘;领军朱雀,共瞻都督之旌旗。观其兵摧王敦,书贻陶侃,可谓乃心王室,克奋壮猷者矣。宜乎世主报功,食观阳之租税;忠臣有后,留浙派之宗支。

文章经济之英,代有其选;儒林循吏之传,史不绝书也。某等追忆祖勋,历稽宗法。途询鄹母,仿佛覩四尺之遗封;议据宋儒,损益参三代之旧制。奉列侯为始祖,则统系近在东南,宗所为因地而立也;建家庙于会垣,则子姓易于聚会,礼所为缘情而制也。援继别为宗之义,则各族之始迁者不祧;原食德思报之心,则同姓之有功者宜祀。联异井殊乡之谱,抒水源木本之思。制禀礼经,参酌宋元之语录;时逢秋赋,趋跄庠序之冠裳。念盛事之可行,思众擎而易举,所愿冈头泽底之宗,东眷南城之族。宏唐捐之功德,慨解曩金;追晋代之衣冠,廓新庙貌。从此岁时相识,无劳涪翁赠诗,岂其蓼六俱亡,致叹庭坚不祀?

敬修短牍,遍告同宗:集腋可成,赖各族之耆英,共襄厥事;酬劳有典,凡所司之衔字,例得附书谨启。

光绪十一年岁在乙酉浙江通省应氏族人公具

永康后裔应宝时撰

此文援经据典,解惑释疑,说明建祠钱塘之理由;苦口婆心,解囊集腋,祈宗亲耆英共襄厥事。此事作者在光绪十又五年(1889年)所写的《己丑续修宗谱跋》中又提到“念吾宗从河南汝宁迁浙,是为南宗,而郡不一县,县不一村,每思建祠于钱塘”。可是,世事复杂,难随人意,建祠之事却无果而终。正如应继周先生在《芝英应氏宗谱》引文后的附志中所说的:“先贤敏斋先生光绪乙酉之岁拟在钱塘建造南迁始祖思远公祠一启,捧读之余,其尊祖敬宗之心,可谓仁至义尽矣。事不能成,未免遗憾……”

他的第二个心愿就是想为修建六和塔出点力。因建祠之事半途夭折,第二件事情更不可能提上议事日程,更何况他已告老钱塘,已无上折之资格和条件。但可告慰于宝时公之英灵的,修建六和塔之事终于由他的亲家朱智先生代为完成了。何以这样说?因为应宝时和朱智的关系非同一般。

据永康《芝英应氏宗谱》记载,朱智与应宝时是至交,也是两亲家。应宝时第五个儿子应

德闳是朱智的大女婿。因朱智儿子早逝,所以,应德闳的大儿子就承继朱氏香火,取名朱应鹏,笔名朱振宜。朱应鹏在《芝英应氏宗谱》上,姓名为应业敬。

由此,我们可以推想两点:

一、应宝时与朱智是至交,也是两亲家。应宝时光绪六年(1880年),致仕后定居杭州,朱智光绪七年(1881年)病免回钱塘。两人朝夕相见,无话不谈。应宝时欲在钱塘建应氏总祠不成,修六和塔之愿胎死腹中,应宝时不可能不告知打铁不离火星之知交;朱智作为应宝时的亲家也不可能不知其耿耿之心事。据孔祥吉《朱智与杭州六和塔》一文介绍:朱智在光绪二十五年(1899年),由浙江巡抚刘树堂向清廷呈递的《遗折》中称:“今年入春以来,旧恙增剧,料不久于人世……现在塘塔工程,幸已及半,惟有遗属家属,悉心经理……早竣全功,了微臣未竟之志。”作者孔祥吉分析道:“由此折观之,朱智去世之前,唯一放心不下的,就是六和塔工程。他至少在光绪二十一年(1895年)之前,即已着手‘分年措资,独力修建’六和塔了。”朱智为什么要修建六和塔?为什么在“去世之前,唯一放心不下的就是六和塔工程”,希望“遗属家属,悉心经理……早竣全功,了微臣未竟之志”。难道这话中听不出他的弦外之音吗?难道这“唯一放心不下”的修六和塔的宏愿只是他一人的“未竟之志”?这是一。

二、朱智在世时,六和塔的修建工程尚未完工,继续修建工程的先由他的女婿,即应宝时的儿子应德闳,后有他的孙子朱应鹏,即应宝时的孙子应业敬。朱智在接受修建六和塔工程时,难道不会告诉他们其中的事实真相?尤其是去世前,应德闳父子竟依然蒙在鼓里,感受不到朱智“未竟之志”的感情分量?孔祥吉的文章说:“朱智去世后的第五个年头,其孙子朱应鹏终于实现了他的遗愿。”这里应该说,“朱智去世后的第五个年头,其婿应德闳和十岁的孙子朱应鹏终于实现了他的遗愿。”这是因为:其女婿应德闳(1876年—1919年),字季中,一字季仲,永康芝英人。是任上海道台、江苏按察司使兼署布政司使应宝时的小儿子。光绪二十三年丁酉(1897年),年仅21岁的应德闳便考取举人,踏入仕途。因办赈出力,被奏保江苏候补道员留用,1908年,出任淮安知府。

当朱智见六和塔尚未完工,心急如焚,朱智在临死之前(1899年)向女婿应德闳,孙子朱应鹏交代后事。这一年应德闳24岁,朱应鹏只有5岁。应德闳应是心领神会,朱应鹏当属似懂非懂。过了五年,六和塔完工,这一年(1904年),应德闳29岁,朱应鹏10岁,初耿人事。因此准确地说,朱智的完建六和塔的遗愿是在应德闳主持朱氏家政时完成的,更何况朱应鹏虽是朱智的孙子,也是应德闳的儿子,应宝时的孙子,他在《芝英应氏宗谱》上的姓名为“应业敬”呢?

因此,我们是否可以这样说:这次修六和塔,是应宝时和朱智两位老人家的共同遗愿,凝结着朱、应两姓三代的共同心血。对此,难道还有什么疑问吗?

三、结 论

综上所述,六和塔与应氏有着不解之缘。当然,这并不是说六和塔是应氏的,它当然是属于国家,属于人民,但却解除我们心头的一个疑问。这就是为什么当我们谈到六和塔话题时,一些应氏老人和群众就来了兴致。

正如主持修《义乌应氏宗谱》的原《义乌商报》主编应元亮所说的,“当我知道六和塔与我们的祖先应詹公有关系时,对六和塔的亲切感油然而升。每次到杭州,如时间来得及,就会到九溪转一转,看看六和塔!”

我们到芝英调查时,曾故意提了以下问题:“如果因自然灾害或者发生战争,六和塔倒了,你们怎么办?”大家异口同声地说:“造回去。如果国家有困难,我们应氏来捐献!”其情其景,令人感动。我们知道,这并非是冠冕堂皇的假语村言,而是应氏族人的真情表白。正是在这种气氛的鼓舞下,我们写了这篇文章,为“六和塔和应氏的故事”圈上了圆圆的句号。

最后,我们对为我们提供材料和通过不同形式给予关切和支持的各地宗亲表示感谢。由于材料收审的困难和能力水平的限制,问题在所难免,敬祈方家和读者批评指教,不胜感谢。

永康市芝英历史文化研究会、永康日报社主办 总第15期

刊名题字 应忠良